こちらは購入者限定ページです。URLの流出が確認された場合は、損害賠償請求、営業妨害罪を含め、法的な対処をさせていただきます。第三者によって共有された結果として、本ページを購入せずに閲覧している場合は、nubonba@gmail.comまでご一報いただけると幸いです。

特典動画:【2020年最新】ブログメディアの現在と未来

移り変わりの激しいブログメディアの世界。

追加のコンテンツとして、動画セミナーも収録していきます。

テキストと合わせて視聴すると、より理解が深まると思います。

パスは「ikeuni」です。

第1章:ブログ運営、そもそもの話。

第1章では、ブログ運営の「考え方」をインストールしていきます。

この教本の根本的な価値観になるので、テクニックに入る前に、まずはここからどうぞ。

ブログは、楽器と似ている。

最初に強調しておきたいのは、ブログは「楽器」と似ているんです。

「スポーツ」「水泳」「将棋」と似ている、といってもいいでしょう。

ここを理解しないと、自分がいやになることがあります。

どういうことかというと、うまい人からやり方を教えてもらったとしても、すぐに自分でできるようになるわけがないのです。

楽器でも「プロのコーチに、テクニックを教えてもらった」からといって、すぐに自分が上達するわけではありませんよね。

それだけで上達したら、ほんと苦労しません。

同様に、水泳の素人が「速く泳ぐ方法」を学んでも、そう簡単に速く泳げるようにはなりません。

将棋のプロから「勝負に強くなる方法」を教えてもらっても、すぐに勝負強くなるわけではありません。

ブログ運営も、まったく同じです。

ぼくのノウハウを学んだからといって、すぐにみなさんがうまくなる……なんてわけはないのです。それならみんな、プロブロガーになってますよね。

では、上達するためになにが必要か?

そんなものは決まってますよね。

「練習すること」と「舞台に立つこと」です。

ブログでいえば、ひたすら記事を書くことです。

そうしないと、絶対に、うまくなりません。断言します。

楽器だってスポーツだって、そうですよね?ブログも、同じなんです。

もちろん、ただ書くだけではだめです。

舞台に立って、それを披露しましょう。

ブログでいえば、「下書き」に溜め込むのではなく、すべての記事を「エイヤッ!」と「公開」するのです。

そうして得られる反応をもとに、自分のコンテンツを磨いていきましょう。

初心者が超えるべき第一の壁は、ここです。

多くの人が「下書き」に溜め込んで、そのままコンテンツを腐らせてしまいます。

あなたも、心当たりがありませんか?出さないと意味ないんですよ。ブログの初心者は、下書き機能は封印するくらいがおすすめです。

ブログは「自分自身の今」を切り取るメディアだ、と理解してください。

満足できるものが書けなくても、それを出してしまいましょう。

なぜなら、それが今のあなたのレベルだからです。

残酷ですが、「つまらない文章しか書けない」のは、あなたのレベルが低いからです。

でも大丈夫。絶望するのは早すぎます。

書き続けることで、徐々に自信を持てるようになっていきます。

なんだってそうですよね。最初からうまくできるわけなんてないのです!ぼくも最初はひどかったですよ……。

だから、まずは溜め込まず、エイヤッと「公開」ボタンを押しましょう。話はそれからです。

ぼくレベルの書き手になっても、「練習」と「舞台に立つこと」は変わらず重要です。

ブロガー時代、ぼくは毎日1万字の文章を書いていました。

1時間に3,000字くらい書けるので、3〜4時間は執筆に集中するイメージですね。

これはあくまで基礎的なトレーニングで、それに加えて、新しい実験に取り組むように意識しています。

毎日筋トレをして、毎日立つ舞台では、新しい技やテクニックを模索する。ぼくはこれを5年近く続けて、ようやくここまでたどり着きました。

だから、あなたもプロになりたければ、とにかく書きまくってください。

プロを目指すなら、毎日1万字。

こんなものは「当然こなすべき」トレーニングです。

できないなら、プロになるのは諦めた方がいいです。

あなたがぼくに追いつこうと考えているなら、毎日2万字書いてください。3年くらい走れば、ようやく追いついているかもしれません。

この名言、大好きです。

「天才だと? 37年の間、毎日14時間練習を続けてきた私をつかまえて、天才呼ばわりする気か!」(パブロ・デ・サラサーテ、作曲家・バイオリン奏者)

毎日更新を続けよう。

千里の道も一歩から。

まずは「毎日」、筋トレをしてください。365日休まず、ブログを更新するのです。

これは、上達したいのなら「必須」とも言える課題です。雨の日も風の日も、毎日必ず!更新してください。

「毎日更新」は、難しい話ではないんですよ。

極論、ブログなんて「写真一枚」でもいいんです。

Instagramに今日のランチを投稿して、その画像をブログに埋め込み、ちょっとしたコメントをつければ、それで立派なブログ記事。3分で完成。最初はこれでも十分です。

作業に慣れてくると「写真の枚数」「写真のクオリティ」「記事タイトル」「記事本文のボリューム」が増加・改善していきます。

というか、そうなるように、努力しましょう。そのまま薄っぺらなものを作り続けても、あんまり伸びないでしょうね……。

あらゆる仕事に通じますが、毎日同じタスクをこなせば、余裕が生まれてきます。生まれた余裕に、新しい何かを追加していきましょう。その繰り返しで、あなたのブログは面白くなっていきます。

なお、ブロガーによっては「毎日更新はしなくてもいい、じっくり深い記事を書くべきだ」という方針を提示する方もいらっしゃいます。

が!それはですね、上級者だからできる話なんですよ。

あなたが文章の素人、ブログ運営の素人なら、ひたすら量をこなすしかない。

ぼくは、これについては異論を認めません。120%ぼくが正しい。

「初心者でも一日30分のブログ更新で誰でも月収50万!」みたいな話はありえません。

「毎日更新」を続けるべき理由は、何より「うまくなるため」です。

毎日やることで、効率的な能力の向上が望めます。筋トレと一緒です。

ほとんどどの場合、「一週間に一日、5時間かけて記事を書いてアップする」より、「毎日休まず、15分の時間をかけて記事を更新する」方が成長は早いのです。

そう。毎日が忙しいなら「10〜15分で一本更新する」でもいいんです。通勤電車のなかで更新しましょう。ぼくはサラリーマン時代、スマホを使ってトイレでブログ書いてましたよ。

いかに「量」をこなすか。

「質」は、そのあとに付いてきます。

ブログ運営については、「質より量」が答えです。

これが、もっともぼくが大切にしており、この教本で通底するもっとも重要な価値観です。

だからあなたも、騙されたと思って、毎日記事を作ってみてください。そして、時折この教本に立ち返って、ノウハウを学び取ってください。

トレーニングを続ければ、いつしか「上達している自分」に気づくはずですから。

あとで振り返ったときに「うおぉぉ、昔のオレ、文章下手くそだ!!」ということに気づく快感はたまらないですよ!

いつかお宝を掘り当てるかも。

みなさんのモチベーションを上げるために、お金の話とも絡めてみましょう。

ブログは面白いもので、ひたすら毎日書くことで、「なんか知らないけどものすごい読まれる記事」がヒョイと生まれたりするんです。

ぼくもそんな経験がたっくさんありまして、たとえば「ネットで稼ぐは難しくない!……月収1〜2万円ならね。」という記事が、想像以上にSNSと検索エンジン読まれました。

最初は1,500字くらいのコラムだったのですが、反響を鑑みて、大幅に加筆修正。記事内にはアフィリエイトリンクも導入し、収益性も向上させました。

この記事はいまだに読まれ続けており、毎月数万円の収益になっています。もちろんこうなることを意識していたわけではないので、個人的にはお宝を掘り当てたような感覚です。

うちのブログには、こんなプロセスで生まれた「稼げる記事」が多数存在しています。

結局、自分では何がウケるかなんて、わからないんですよ。中学生の頃からウェブで文章書いてますが、いまだにわからないですもの。

マーケットに出してみて意外な反応を得られたら、それを彫り込んで、育てていく。毎日淡々と更新すれば、お宝を掘り当てる確率も高まりますよ。

なんのために書くの?

そもそもの話として考えたいのが、「何のためにブログを書くのか」。

もちろんこれは、さまざまな答えがあり、各人によって答えが変わってきます。「人生のフェーズ」や「誰かとの出会い」でも、変わってきます。

参考までにぼくの変遷をたどると、2009年に今のブログを始めたときは「仕事で学んだことを効率よく記憶する」というのが、ブログ運営の目的でした。

最初は、ごく個人的な「メモ」としてのスタートでした。

ぼくは「書くこと」で記憶が強くなるタイプで、かつ手書きも嫌いだったので、「せっかく仕事でいろいろ勉強してるし、ブログに書き残しておこう」と考えたわけですね。

ぼくの当時の仕事は、「公式ツイッターアカウントの運用」でした。2009年当時、ツイッターはまだ日本では流行り始めたばかりであり、ウェブにあまり情報がなかったんですね。

ゆえに、海外のウェブサイトから事例やノウハウを収集し、ブログにそのメモを残していきました。

こうした「メモ」は、他の会社のツイッター担当者にも参考になる内容だったため、ぼくのブログのアクセスは徐々に増加。

アクセスの増加と並行して、講談社の編集者から声をかけられ、「SNSがどうビジネスを変えるか」についての連載もスタートしました(現在は休止中です。ちなみに原稿料は4,000円。安かった……w)。

ようするに、ごく個人的なメモから始めたブログが、いつのまにか多くの人に読まれるようになり、ライターとしてデビューしてしまった、というわけです。

2011年に会社をやめたあとは、ブログ運営の目的は「お金を稼ぐため」にシフトしました。

独立すると、きれいごとを言っている余裕はありません。

何よりもまず、自分の生活を守るために、ブログでお金を稼ぐ。しばらくは、その考えで、マネタイズ(収益化)に注力していました。

2014年に高知県に移住してからは「地方に移住者を増やす」という目的も増えました。

ぼくのブログが、社会的なムーブメントを起こすひとつの「火種」になれば、楽しいじゃないですか。

2015年に入ってからは「表現を深める」ためにブログを運営したい、という意識が強くなってきました。ブログというのは、本質的には「メディアアート」に属するものであり、まだまだ表現の可能性が開かれているんです

2017年からは「もっとお金を稼ぐため」というモチベーションに切り替わってきました。仮想通貨バブルのかいもあって、2017年度は年商1億円の大台を突破できました。

とまぁ、このように、ブログを書く目的は、人それぞれであり、時期によっても変わります。

正確に言って、あなたは、何のためにブログを書くのでしょうか?

この問いは、あなたのブログの色を決める、根本的な問いです。ぼくは常に、これを自分に問うようにしています。

ぜひみなさんも、「私がブログを書く理由」なんて記事タイトルで、思いを言語化してみてください。このテーマは、何度でも挑戦すべきだとも思います。

参考リンクとして、他のブロガーの「書く理由」も掲載しておきますね。

・なぜ僕たちは淡々とコンテンツを生み出し続けるのか | The Startup

ブログは癒しになる。

「ブログを書く理由」として、誰にとっても通用するのが、「ブログを書くことは、自分を癒す」という話です。

ブログは一種の、セラピーです。

自分のなかに、もやもやとした感情が渦巻いているときは、ぜひブログを書きましょう。稚拙でも、出し切ることができたとき、あなたはだいぶ「すっきり」しているはずです。

特に、うつ病を経験している方には、ブログをおすすめしたいですね。

心の内を言語化することで、自分の考え方の「クセ」を理解することができるので、快復につながりやすいです。なお、うつのときに炎上すると無駄に凹むので、コメント欄は封鎖し、反応は極力見ないようにしましょう。

ぼく自身も、理不尽な思いをしたときには、ブログを書くようにしています。サラリーマン時代はブログをサンドバックにしていましたね……。

「癒やし」を得るためのポイントとしては、あなたが経験したその苛酷なエピソードを「ユーモア」とつなげることです。

ちょうどお笑い芸人が「自分のひどい経験」を「ネタ」にするようなイメージです。あなたがひどい目にあったなら、それを笑えるネタにしてしまいましょう。

ぼく自身の作例では、とあるブロガーに謎に絡まれたときに、こんな記事を作りました。一例としてどうぞ。

【炎上案件】SEOくん(せおくん)のクラファンについて語ろうじゃないか。

これは意外な響きを持つかもしれませんが、ぼくの考えでは、まず第一に、ブログを書くのは「自分を癒すため」です。

仏教的にいえば「生きる上での苦しみを減らしていくため」といってもいいでしょう。「自分の心のうちを言語化し、理解するための瞑想修行」みたいなものです。

そういう意識でブログを書くと、長続きし、しかもいいコンテンツも生まれるので、ぜひ取り入れてみてください。

あなたは、自分を癒すためにブログを書いているのです。

ブログはお金になる。

もちろん、ぼくがそうであるように「お金のため」にブログを書くのもいいでしょう。

「お金のために」という大義名分を毛嫌いする人は多いですが、ぼくにはよくわかりません。せっかくブログはお金になるんですから、どんどん稼ぎましょう!

一般的なブログの場合、1ページビュー(PV:閲覧回数)の価値は0.1〜0.5円程度になります。10万PVであれば、1〜5万円程度の収益です。10万PVなら、早い人なら一ヶ月で到達します。

うちの元アシスタント、矢野大地さんは初月で20万PV超え、今も10万PVをコンスタントに稼いでいます。

読めばわかりますが、文筆は素人です(笑)このレベルでも1〜5万円になると思うと、勇気が出ますね。

というわけで、「月間10万PVで、毎月1〜5万円の収入」というあたりを、ブログ運営のひとつの目標にするとよいでしょう。

ここまでは、決して難しいラインではありません。しっかり学んでトレーニングしていけば、多くの方が達成できる水準です。

ブログで稼ぐのが難しいのは、時給労働とは根本的に性質が違うこと。

アルバイトと違い「10時間働けば、1万円稼げる」なんてことはないのが、ブログメディアです。もっともこれはブログにかぎらず、あらゆる事業立ち上げに通じることですが。

ブログを立ち上げ、お金を稼ごうと努力することは、あなたが事業家として成長していくプロセスでもあるんです。

「時給脳」を捨てるトレーニングとしても、ブログは有益ですよ。

文章力はいらない。

これも誤解されがちですが、ブログを書く上で「文章力」はいりません。

文章力よりも重要なのは「わかりやすさ」と「面白さ」です。

すばらしい文章力があっても、わかりにくくて、つまらなかったらぜんぜんダメです。そうでしょう?

あなたが「これを伝えたいけど、文章が苦手だからうまく伝えられない」と思うのなら、写真やイラストで説明しましょう。プレゼン資料、音声や動画でもいいですね。

ブログだからといって、文を書く必要はないのです!

また、とても救われることに、文章がヘタクソでも「面白さ」は伝わります。

その人の面白さみたいなものは、情報全体から自然とにじみ出てきます。

あなたが面白い人間であるのなら、どれだけブログ運営がヘタでも、ちゃんと面白さは伝わるんです。

残酷なことに、その逆もまた然り、ではありますが……。

最近はSNSの発達のおかげで、むしろ文章以外のコンテンツが読まれるようになってきている気もします。

かくいうぼくも、動画・音声コンテンツを配信していくための努力をしています。文章が苦手なら、文章以外で表現すればいいのです!

ブログはメディアアートだ。

もうちょっと精神論をいきましょう。

ブログというのは、本質的には「アート」です。

ブログは、「音楽」や「絵画」と同じようなものです。「単なる日記」、ましてや「お金儲けの手段」ではないんです。

「アートなんてわたしにはむずかしい…」なんて怖気づく必要はありません。

筆を握って絵を描けば、どんな人だってアーティストです。ブログだって同じ。ブログを開設して文章や写真をアップしたら、あなたもアーティストです!

なんでこんな話をするかというと、ブログを「メディアアートの一種」と捉えると、パッと世界が開ける瞬間があるんですよ。

今はわからなくても、みなさんもどこかで「あぁ、そうか!」とわかる瞬間がくるはずです。

ぼくがブロガーとしてトップクラスの立場にいるのは、ブログを「アート」だと捉えているからだとも思います。

どういうことかというと、「アート」という意識を持つことで、「オリジナリティ」への志向が強くなるんですよ。

当たり前のことですが、優れたアーティストは、優れたオリジナリティを有しています。

「オリジナリティのない歴史的アーティスト」なんてのは、語義矛盾ですよね。

たとえばマルセル・デュシャン。

彼は「既製品の便器」を「これはアート作品だ」と言い張って、アート界を炎上させました。今の時代を生きていたら、間違いなく炎上系ブロガーになってますね!

便器をアートと言い張る。すさまじいオリジナリティです。

実際に、この作品はほんとうにアートの歴史を変えているのも、すごいことですね。

ここでデュシャンが面白いのは、「従来アートだと思われてこなかったものでも、本人がアートと言い張れば、ほんとうにアートになってしまう」という歴史的事実を教えてくれることです。

ブログだって同じです。ぼくは本気で、ブログをアートだと思っていますし、これは実際アートなんですよ。

だから、ブログは面白いんです。

アートの世界は無限の広がりをもっています。さまざまな「表現」を探求して、世界に問いかけていきましょう。

このスタンスをもって執筆に取り組むと、他に類を見ない、面白いブログができるはずです。

デュシャンは便器をアートにしました。

では、あなたはどのようにブログをアートにしますか?

あなたにしかできない表現とは、どんなものでしょうか?

ぼくはずっと、この問いに向き合っています。

「影響力」こそ重要だ。

上の方で、ページビューの話をしたので、もう少し深掘りしていきましょう。

ページビューは大切ですが、それよりももっと大切なのが「影響力」。

ぼくは常に、この「影響力」を最大化させるように、ブログを運営しています。

ページビューは、影響力の一部です。ページビュー=影響力ではありません。「影響力」はもっと幅広い概念です。

言語化するのは難しいのですが、あえてわかりやすくいえば「あなたのことを信頼している人、あなたのことを面白がっているが、どれくらいいるか」なんてところでしょうか。

いくらフォロワーがいても、誰からも信頼されていない人は、影響力がありませんよね。それはちょうど「狼少年」みたいなものです。その人が何を言おうが、ポジティブな影響を受ける人はいません。

また、「面白くない人」も同様に、誰かに影響を与えることができません。それはちょうど「つまらない芸人」みたいなものでしょう。面白い芸人は注目を受けますが、つまらない芸人は、誰からも相手をされません。

ぼくらブロガーは、専門家でありつつ、芸人であるべきです。

できることなら、両方を目指しましょう。片方だけでは戦っていけないほど、競争は厳しくなってきています。両立に成功すれば、影響力はぐんぐんと高まっていきます。

専門性を発揮しよう。

ブログにおいては、まずは「専門性」を発揮することが大切になってきます。これはそのまま「信頼」「影響力」の獲得につながります。

たとえばこの「ブログ運営の教科書」も、ぼくは相当な専門性を発揮して執筆しています。

きっとみなさんは「あぁ、イケダハヤトはなんだかんだいっても、やっぱりブログ運営に詳しくてすごいな」と思ってくれることでしょう(きっと!)。

こうした経験を通して、みなさんの頭の中で「イケダハヤト=すごい」という図式ができあがります。

するとぼくのことばや行動に、「一目置く」ようになるわけですね。もしかしたら、次の本も買ってくれるかもしれません。

多くの職業人は、なんらかの専門性を有しています。

だから、ブログではまずそれを書くようにしましょう。

たとえばコンビニ店員なら、「コンビニの最適な陳列」「客層の分析」「売れる商品の傾向」なんてテーマに、専門性を発揮できるはずです。

タイトル案としては、こんな記事が書けそうですね。内容は適当です。

・コンビニ店員が教える「第一印象がいい感じの人」の法則

・○○を立てろ!コンビニ店員が教える「売れる陳列」の技術

・「赤色」が鍵だ。コンビニ店員が教える「ヒット商品」の隠れた法則

・コンビニ店員が教える「痩せるけど最強においしいコンビニグルメ食べ合わせ」

・終戦直後にコンビニの原型が。コンビニオーナーも知らない「コンビニ」の歴史

・実は不思議な「コンビニ」の「語源」

こうしたコンテンツを発信した結果、読者に「おぉ、なるほどな〜」と思わせることに成功すれば、あなたは「コンビニにものすごく詳しい人」として認識されます。

その結果、ブログ記事がきっかけでメディアに出演することもあるかもしれません。決して夢物語ではなく、この種の話は、実はいたるところに溢れています。

仕事にかぎらず、趣味の分野で専門性を発揮するのも「あり」ですね。思い出すのは「ガシャポンマニア」の「おまつ」さん。

彼は東京時代、ぼくが一瞬だけ開催した「リアルブログ塾」の参加者です。

「俺が育てた」じゃありませんが、「ガチャガチャが好きなんで、ガシャポンのブログをやろうと思うんですが、どうでしょう?」という相談を受けたんですよ、たしか。池袋あたりで。

で、ぼくは「全力でいくべき!! ガシャポン評論家とか名乗っちゃえ!!」とアドバイスをしました。

あれから2年ほど経って、彼は着々と「ガシャポン評論家」としてのキャリアを築き、テレビやラジオといったメディアでの出演機会を増やしています。左の人ですね。すばらしい!

「趣味についてひたすら書きまくり、評論家を名乗る」というのはブログ運営の勝ちパターンのひとつで、おまつさんの前には、「コンビニアイス評論家」のアイスマン福留さんがいらっしゃいますね。

アイスマンのブログは、なんと「アイス」で検索して1位ですw すごすぎる……。ロッテアイス抜いてますからね!

ちなみに彼も、「このブログは趣味で始めた」と語っていました。

イベントでご一緒させていただいたときに「もともとアイスがけっこう好きで、仕事しながら1日3回は食べてたんですよね。お腹弱いんで、毎日お腹壊すんですが……」と笑える話をしてくださいました。

「アイスマン」クラスになると、Google Adsense(グーグルが提供する広告システム)だけで生計が立ちます。

検索エンジンから盤石なアクセスが流れてくるので、いわば「不労所得」になります。まさに「好きなことが仕事になっている」好例ですね。

このアプローチはまだまだ「穴」があるような気がしていて、たとえば「スタバ評論家」とか空いてる気がするんですよね。毎日スタバに行く人は、さっさと名乗ってひったすらブログ書くといいですよ。これ、絶対メシ食えると思います。

あとはアフィリエイトと相性がいいところだと、「お香マニア」とか。お香っていい感じのレビューブログがないんですよ。2017年だというのに、まだ空いているんです。お香が好きな人はぜひ。早い者勝ちです。

Googleで「◯◯評論家」なんて感じで検索すると、「穴」を見つけやすいですね。

「ハンバーガー評論家」「甘酒評論家」「バタートースト評論家」「唐揚げ評論家」「ラーメン評論家」「カップラーメン評論家」「駄菓子評論家」はいるようですが、「お米評論家」「鶏肉評論家」「ステーキ評論家」はいませんでした。

「ステーキ評論」はマーケット大きいので、これはいけそうですね〜。あ、「エビフライ評論家」も空いてますね。

名乗ったもの勝ちなので、みなさんも何かの専門家になりましょう。今すぐに。実績は、名乗ったあとに付いてきます。

面白がられよう。

「専門性」という切り口と、もうひとつ大切なのが「面白がられる存在である」ということ。

これは抽象的なので説明が難しいのですが、ぼくは常に「こっちの道を選んだ方が、はたから見て面白いよな」という方に進むようにしています。

たとえば地方移住。ぼくのようなクリエイターが移住するなら、多分「福岡」「京都」あたりが一般的なんですよ。実際、これらの地域は多くの方が移住しています。

だから、ぼくは「高知」に移住することにしました。

ぼくが高知を選べば「え!? 高知!? なんであんなところに?」という疑問符が、多くの方の頭のなかに発生するからです。人によっては「おぉ、あえて福岡にしないあたり、わかってるな(ニヤリ)」という反応もあるでしょう。

ちなみに高知県知事も、ぼくが高知に移住するとニュースで聞いて「えっ!? なんで?」と驚いたそうです。狙い通り……・

もちろん高知を選んだのはそれだけが理由ではないのですが、「福岡より、高知の方が、面白がってもらえる」という意識は、確実に決断に影響を与えています。

これは言ってみれば「空気を読んで」行動しているようなものです。他人の意識に左右されてしまい、自分を失っているようにも見えます。

が!

そもそも、別に「自分」なんてものはないと、ぼくは思うわけですよ。

周りの人が求めているのなら、それに乗ってしまえば、いいじゃないですか。そういう生き方は、悪いものではありません。しょせん、自分の人生なんだから。

ぼくらブロガーは、エンターテイナーなんです。舞台の上に立って、観客を喜ばせるのが、仕事です。自分がいいと思うものを出して、観客を喜ばせましょう。

だから、時には「こんな作品は自分らしくない」という余計なこだわりも捨てるべきです。

そもそも、「自分」なんてものは「ない」んですから。一度自分を捨てて観客と同化しないと、ほんとうに自分らしいものは作れない、とも思います。

……と、少し難しい話をしてしまいました。けれど、この意識の差は間違いなくひとつの「壁」です。みなさんも乗り越えて、こっちの世界に来てください。舞台の上は楽しいですよ。

初級者の方は、「迷ったら、周りの人が面白がってくれそうな方を選ぶ」という考え方があることを、理解しておいてください。ぼくはそういう考え方で、行動しています。

実名か?匿名か?

「ブログって実名で書いた方がいいんですか?」という疑問も、よくいただきます。これについても書いておきましょう。

答えを書くと、「どっちでもいい」です。

かくいうぼくも「イケダハヤト」というペンネームを使っているので、厳密にいえば実名ではありません。本名は「池田勇人」なんですが、昔の総理大臣と同じなので検索で負けるんです。ぐぬぬ……。

ペンネームで大成している作家なんてものは、無数にいらっしゃいます。というか、作家って基本的にペンネームですよね。

ブロガーでも「ちきりん」「DJあおい」「かーたん」などなどなど、ペンネームでバリバリやってる人はたくさん。だから、別に気にしないでいいんですよ。

顔出しの有無も、どっちでもいい話です。リアルな講演活動、ワークショップなどを開催する場合は、顔出しの方がスムーズかなぁ…というくらいですかね。ちきりんさんは「お面」をかぶって講演しているようですがw

実名・匿名・顔だし云々よりそ大切なのは、「自分らしいコンテンツ」をつくることです。コンテンツの方にこそ、自分を刻印していきましょう。

だから、とりあえずいろいろと不安な人は、ペンネームでやればいいんです。一度実名・顔だしでやっちゃうと、匿名に戻ることはできませんからね。

なお、リアルな生活エッセイとか書きたい場合は、ペンネームの方が角が立ちにくいので、そちらを選択するといいでしょう。実名だと家族とか友人に迷惑がかかることがあります(笑)

あ、もちろん、「匿名の立場を利用して誰かを誹謗中傷する」とかは、ぜんぜんダメであって、即刻やめるべきです。しばしば実名がバレて謝罪して消えていくブロガー、ツイッタラーとかいますが、超カッコ悪いです。

あなたのオリジナリティはどこにある?

少し上で、「自分らしいコンテンツを出すべきだ」という話を書きました。

これは、もう一歩深めて語るべき話だったりします。

あなたの自分らしさは、具体的にどういうものですか?

あなたらしいコンテンツとは、具体的にどういうものですか?

自分探しをする若者じゃないですが、「自分らしさとは何か?」って、なかなか答えが出せない問題ですよね。

ぼくもずっと考えているんですが、結局のところ「これは自分らしい、と自分で思えるコンテンツ」が、「自分らしいコンテンツ」なのではないか、と結論付けています。

その意味で、自分らしいコンテンツというのは、自分にしかわからないものです。

他の誰かが「これはあなたらしいね」と評価したとしても、必ずしもそれは、「自分らしい」とは限りません。むしろ逆であることの方が多い気すらします。他人の評価なんて、適当ですから。

ブログが面白いのは、まるで彫刻のように、書けば書くほど「自分らしさ」が削り出されていくことです。

はじめは、自分らしさなんてわかりません。丸太が目の前にあるようなものです。

ブログ記事を書き、世の中に出していくと、少しずつ「自分らしさ」が見えてきます。丸太は削られ、あなたが浮き彫りになっていくのです。

詩的にいえば、最終的にその丸太は、消滅してしまうのでしょう。

実は「自分らしさ」というのは、実態がないもので、「空気」と同化しうるものなんです。

ぼくは最近、そういうフェーズにおります。自分らしさを求めて丸太を削っていったら、なにもなくなってしまいました。

何を言っているかわからないと思いますが、この「イケハヤ」という存在を、1000年続く概念にしていきたいんですよね。

あなたの自分らしさとは何なのか?すぐに答えは出ないと思いますが、どこかのタイミングで立ち止まって考えてみてください。

あなたはキャラクターだ。

ブログメディア運営というのは、実は、本質的に「キャラクタービジネス」なんです。

あなたは、あなたというネット上のキャラクターのプロデューサーです。どのようなキャラクターが今の時代に魅力的なのかを考え、それをキャラクターで表現するのです。

あなたが生み出したキャラクターが高い人気を獲得すれば、ビジネス的にも成功し、人生も豊かになる可能性があります。

ネット上の自分なんてものは、リアルな自分のごく一部なわけです。

いっそ割り切って「今自分は、キャラクターを世の中に生み出している」と考えると、魅力的なブログになりやすいんです。

ルフィのような、ドラえもんのような、ブラックジャックのような、魅力的なキャラクターを生み出し、育てていきましょう。

あなたにしか生み出せない、あなたらしいキャラクターを削り出すのです。

何度でも同じことを書こう。

ブログ初心者が陥ってしまいがちなのが、「このネタ、一度書いちゃったからもう書けないんですよ」みたいな思い込み。

なにを言っているんですか。

何度でも同じネタを扱っていいんですよ。

なぜか?

そもそも、あなたの文章は、たいして読まれていません。どんなにアクセスを集めたといっても、せいぜい10万人程度でしょう。本当にそれを届けたいのなら、何度だって書くべきです。

また、同じことを書くことは、ライターの筆力をあげるトレーニングになります。

ぼくらの勝負は、同じことをいかに違うように語るか、なんです。

ビジネス書を読み漁ったことがある人ならわかると思いますが、結局、みんな同じことを言っているんですよ。ぼくの持論では、最終的にみんなブッダと同じことを言うようになります(笑)

売れる作家は、内容というよりは、言い方がうまいんです。だから、ぼくらは何度でも語り直し、トレーニングすべきです。

また、同じ内容でも「誰に届けるか」によって、ことばは変わります。たとえば「ブログ運営の教科書」も、「ITが苦手なおじいちゃん」というターゲットに絞って、語り直すことができます。

言っていることは同じでも、「たとえ話を工夫する」「事例を変える」「どのレベルまで落とすか」「どのレベルまで上げるか」という点では、内容を変えることができます。

あなたがもし「このネタ、前も書いたからな〜」と躊躇するなら、それはアマチュアの発想です。

ぼくなんて、ずっと同じこと書いてますからね。語り方を変えているだけなんです。このまま死ぬまで、同じことを書きつづけるのでしょう。

ひとつのブログに、あなたを詰め込む。

いくつか書きたいテーマがあるんですが、ブログは複数運営するべきでしょうか?

という質問、とてもよくもらいます。

ぼくの答えはシンプル。

ひとつに、まとめてください。

その方が、うまくいきやすいので。

よほどメディア運営になれていれば別ですが、複数にブログを分けてしまうと、そもそも管理がおろそかになるんですよ。

アクセス解析ひとつとっても、見る要素が2倍になってしまいます。デザインの手間も2倍になります。ド素人が、いきなり居酒屋を2つ経営するようなものですね。

複数人で運営しているならまだしも、初心者がひとりでやるのは、効率が悪化し、成長スピードが落ちます。

よほど何か狙いがないかぎりは、ひとつのブログに自分をすべて詰め込んだ方が、成功確率が上がります。

そもそも、カテゴリー機能をうまく使えば、たいていの場合はなんとかなってしまいます。だから、まずは騙されたと思って、ひとつのブログに注力してください。

それを疑う人は、ぜひとも複数のブログを運営してみてください。やってみればわかりますから!複数ブログは難しいですよ……。

かくいうぼく自身も、何度も挫折しています。

実はこれまで5つほど、別のブログ立ち上げていたりします。全部、更新停止状態ですね。結局「ikedahayato.com」に戻ってきてしまいます。

整理すると、複数ブログがうまくいくのは、

・複数のブログを管理・継続できる絶対的な自信がある。

・特定の広告ジャンルに特化する(たとえば「妊婦向けサプリ」に特化して、それに関連するコンテンツしか出さない)。

・ひとりではなく、複数のメンバーで運営する。

なんてケースでしょうかね……。

いずれにせよ、例外的であって、上級者向けです。

初心者が複数サイトを立ち上げたところで、大して売上も増えず、更新がおろそかになって消えていくのがオチでしょう。

もちろん、挑戦してみることはおすすめします!

ある程度ブログ運営になれてきたら、失敗覚悟で「特化ブログ」をトライしてみてください。

ブログは「あなたのすべてを詰め込む場所」だと考えてください。

あなたの人格、あなたの趣味、あなたの専門性、あなたの歴史。

すべてをひとつに詰め込んで、それをあなたの魅力として提示しましょう。複数にわけてしまうのは、「機会損失」ですよ。あなたのそのすばらしき多面性を、そのまま出しましょう。

コンプレックスをネタにする。

あなたのすべてを詰め込む。そのときにポイントになるのが、あなたが持つ「コンプレックス」です。

たぶん、みなさんにもなんらかのコンプレックスがありますよね。

背が低いとか、文章が下手だとか、太っているとか、モテないとか、英語が苦手だとか、頭が悪いとか、学歴がないとか、ニートだとか、いじめにあったことがある、とか。

そういう苦しみは、コンテンツの偉大なる源泉です。巨大なコンプレックスがあればあるほど、それは素晴らしい泉になります。それはもう、どしゃどしゃとコンテンツが溢れてきますよ!

第一に、残酷ですが、他人のコンプレックスは面白いんですよ。

そうですね……「若ハゲで悩みまくっている18歳の高校生」とか、ひどい話ですが、存在自体が面白いですよね。

んで、その人が

「若ハゲが辛いから、なけなしの小遣いでカツラを買ってみた」

「若ハゲが辛いから、いっそスキンヘッドにしてみた」

「若ハゲが辛いから、その流れでタイのお寺で出家してみた」

なんて記事を書いてたら、超面白いですよね。

コンプレックス系コンテンツは、「共感」を呼びやすいんです。

若ハゲで悩む青年のブログには、同様に、若ハゲで悩む人が訪れ、涙を流すでしょう。ぼくも泣きます。最近前髪が少なくて……。

また、コンプレックス系コンテンツは「変化」の宝庫です。

コンプレックスを克服していく様子、コンプレックスに打ち勝とうとするその戦いが、コンテンツになるわけです。

「ワンピース」のルフィが、過酷な戦いを通して強くなっていくようなものです。若ハゲという切り口は、無限のストーリーを生みだします。

ついでにいうと、コンプレックス系コンテンツは、収益性も高いです。

実際「若ハゲブロガー」を本気でやったら、めっちゃ儲かりますよ。これは間違いありません。

何かと言うと、「ハゲ対策」系の商品・サービスをブログで販売することができるんですよ。

たとえば「A8.net」あたりを見ると、「ハゲ」関連の育毛剤、エステサロンの広告が無数にヒットします。

本気でハゲに悩んでいるなら、これらの商品を実際に使って、比較して、自分の頭でレビューすればいいんです。この種の商材は単価も高いので、本気でやれば年商1,000万くらい作れるはず。

あなたの悩みは、誰かの悩みです。そして、悩みを解決するための商品・サービスも、必ず存在します。

あなたが何かのコンプレックスを抱えているなら、それは僥倖。とても運がいいことです。まずはここから、ネタにして、収益化を模索していきましょう。

あなたの意見が、聞きたいんです。

もう少し、前提を整えていきましょう。

「Apple製品のニュース」「2chのコメントまとめ」「美女画像まとめ」「絶景写真まとめ」みたいなのは、確かにアクセス数が稼げるんです。

なかにはそういう情報だけで生計を立てているブロガーもいますね。

でもですね、こうしたコンテンツは、あなたが書く必要はないんですよ。「Apple製品のニュース」についてなんて、Gizmodoで十分。個人ブロガーが後追いしても勝てません。もちろん、多少はアクセスアップにつながりますけどね。

「美女画像まとめ」なんてコンテンツも、爆発的に読まれはしますが、書き手であるあなたへは、何の注目も集まりません。そして、似たようなコンテンツは山ほどあります。

あなたが貴重な人生の時間を使って、「他の人でも書けるもの」を書く必要はないんです。

いや、そんなものは、書くべきではない。

ブログでは、「意見」を書くことを意識してください。誰かの意見をまとめるのではありません、あなたの身体から出てくる意見を書くのです。

Apple製品について書くのなら、あなた独自の意見を書きましょう。美女について論評するなら、あなた独自の切り口で語りましょう。

せっかくブログを運営するのなら、「あなた」の色を出しましょう。書き手の色が見えないコンテンツなんてものは、NAVERまとめに任せておけばいいんです。

権威や周りの目を気にすることなく、「私の意見はこうだ」と断言できるよう、トレーニングを重ねてください。

これもまた、音楽やスポーツと似ているとも思います。自分の表現、自分の戦い方を極めていきましょう。ここが「入り口」ですね。

逃げるな。

とはいえ、自分の意見を書くのは簡単ではありません。

よくあるのが「逃げる」論法。

悪例として「朝食でパンを食べることが、人間の脳と体を完全に狂わせる。」という記事を見ていきましょう。フェイスブックでは大人気のコンテンツですが、これは「悪文」ですね。

何がダメかというと、文章が逃げまくっているんです。

欧米人の食生活が一方的に悪いと言うわけではなく、日本人には日本に合った食文化があり、欧米人の食文化をそのまま日本に持ち込めば、何らかの問題が起こるのは間違いないのではないでしょうか。

乳ガンはもともと欧米に多い病気ですが、ここ最近では日本でも乳ガン患者が急激に増えており、料理評論家の幕内秀夫さんによれば、乳ガンの患者さんで、朝にパンを食べている方の割合は、40歳以上で7割、20代、30代では8割に上ると言われています。

肉体労働の人が「パンは食った気がしない。」とよく言いますが、それもよくわかる気がします。

他の人気記事も悪文のオンパレード。

化粧品はどうでしょうか?男性は薄毛に悩みますが、女性の落ち込みは、有名な病院ではなく、そこらの美容院で治ると言われ、世界一化粧品を消費すると言われる日本人の化粧品市場はどんどん伸び続けていますが、短期的な美白の代償として、女性の肌は年々弱くなってきており、最近では、皮膚のバリアが壊れ、石鹸で顔を洗うことができないという人までいると言います。

また女性たちの間では、年齢に関係なく髪を染めていない人の方が少ないくらいですが、髪を染めることは、発がん性だけではなく、頭皮にアレルギーを起こすため、気軽なファッション感覚でも、健康と引き換えに行われていることはしっかりと肝に銘じておくべきかもしれません。

現代の人は、シャンプーやトリートメント、そして髪を染める強烈な化学物質が体にまとわりついているため、50年前の人よりも背中が汚くなっているそうです。

引用:結局、全部企業の洗脳「本当は髪を洗えば薄毛になり、肌水をつければどんどん肌が弱くなって、 歯は磨けば磨くほど虫歯になる。」

そもそも文章として読みにくいのもありますが、何より「かもしれません」「〜よれば」「そうです」「気がします」「ではないでしょうか」などなど、逃げ腰っぷりがひどい。

この記事は、自分の意見を述べているようで、すべて逃げているんですよ。

批判を受けたときに、

「私は”かもしれない”と書いているじゃないか」

「これは第三者の発言を引用しただけだ」

という言い訳ができてしまうんです。

何か自分の意見を言いたいときに、第三者の著書の引用で意見を構成し、あまつさえ「かもしれません」という逃げを打つのは、卑怯と言わざるをえません。

みなさんもぜひ「語尾」に気をつけてください。慣れないうちは、逃げてしまいますから。

そもそも、どんなことでも、マイナスの側面があるんです。

だから、次のような文章表現は「常に正しい」んです。

「欧米人の食文化をそのまま日本に持ち込めば、何らかの問題が起こるのは間違いないのではないでしょうか」

んなもん、当たり前ですよ。

新しいものを取り入れたら、なんらかの問題は、起きますよ。そりゃそうだ。

当たり前のことを書いているだけなのですが、自分の頭で考えられない人は、こういう意見に頷いてしまう傾向があります。

重要なのは、上記の記事が「人気」であることです。だから、アクセス数や収益という点では、この記事の著者(&企業)は間違っていません。

が、情報の品質という観点では、文句なしに「劣悪」です。大衆を愚かにする「毒」だといってもいい。

文章のプロになりたければ、こういう文章を書いては、いけません。

あなたの体験と、個人的な研究にもとづく、確固たる意見を、断言してください。借り物の剣をふるうことは、自分の価値を落とします。

関連して、これはぼくもやってしまうんですが「()で補足する」のはダサいのでやめましょう。何か主張したあとに「()」を使ってしまいそうになる人は、要注意です。

どんなことにも「例外」はあります。だからこそ、ぼくらは主語のあることばで「断言」しないといけないのです。世界を切り取るというのは、そういうことです。

炎上しても、気にしない。

とはいえ!

あなたが堂々と「自分の意見」をブログに書くと……まぁ、高い確率で炎上するでしょうね。ああ、悲しき日本社会。

炎上を恐れる人は、自分の意見を言わず、逃げ腰になります。

「私はそう思いますが、他の人は違うかもしれません」なんて表現とか、みなさん使ってませんか?

んなもん、当たり前じゃん。

他の人は違いますよ!他の人なんですから。

何を逃げているんですか。

「私はこう考える!」でいいんですよ。

あなたはあなたです。他の誰かの意見に左右される必要はありません。

意見なんてものは、そもそも人それぞれ。正しさも何も、あったものではありません。

あなたが何かの意見を表明して、バカだアホだと罵られたとしても、凹む必要はゼロです。

人間は誰しもバカですから。あなたを批判する人の方が、よっぽどバカですよ。

というか、熱心に誹謗中傷する人たちは「病気」です。あなたまで感染することはありません。コメント欄を閉じ、ブロックし、見ないようにしましょう。それでも、人生は変わりません。

誹謗中傷や批判をどう受け止め、受け流すか。これもまた、一種のトレーニングです。

経験上、これは断言します。

「誹謗中傷はそのうち慣れます」。

だから、あなたも乗り越えてください。

舞台に立って踊る人は、常に批判や中傷に晒されるのです。それはもう、「そういうもの」なので、乗り越えるしかありません。

パクられても、気にしない。

ブログを運営していると、ときおり「記事がまるごとパクられる」ことがあります。

で、そういうときは、つい怒りたくなっちゃうんですよね。実際、怒っているブロガーをよく見かけます。

でもまぁ、そういうのはエネルギーの無駄なんですよ。パクる方も、もはや人力じゃなくて機械がやってたりしますし。そもそも、いくら対策しても、次から次へとパクられます。

うちのブログも相当パクられていると思われますが、もはやぼくは気にしていません。アクセス的に大きなマイナスもありませんし、何より「パクリ対策」をする暇があるなら、一本でも多くの記事を書きたい。

また、「ノウハウをパクられる」こともあります。たとえば、この記事もそのままパクられて、どこかの業者が「限定ブログセミナー」とかで有償配布するかもしれません。

まぁ、それも気にしないでいいと思います。ぼくは別段、そういう人がいても気になりません。どうぞご勝手に。

なぜかといえば、ぼくは刻一刻と、あたらしいノウハウを獲得し、それを言語化しつづけるからです。

パクられようが、それはもはやぼくにとっては「過去」のノウハウ。

パクリを糾弾する暇があるなら、ぼくは次のノウハウを掴みたい。

もう少しマクロでいえば、パクられようがなんだろうが、ノウハウが普及することは、いいことなんですよ。

業界全体のレベルが上がるので、自分のオリジナリティを自然と磨き込むようになるんです。

ぼくのノウハウが共有されればされるほど、ぼく自身が、トップを走りやすくなる感覚を抱いています。だから、別にパクられてもいいんですよ。

これと同じ話は「ブログ飯」の著書がある、染谷さんも書かれています。こちらも合わせてどうぞ。

自分で何かを生み出せずパクる人ことしかできない人は、他人のノウハウをパクリ続けなければならないですが、その間にあなたは次の施策が生み出せるのです。この差って非常に重要ですよ。

一流の人は、みんなわかっている話です。

「パクリだ!許せん!」と騒ぐのは二流の証だ、とぼくは考えています。

そんな暇があるなら、自分を磨きましょう。どうせ環境は変化していきますから。ブログの道は深くて長い……。

HTMLがわからないけど、大丈夫?

ブログを書く上では、「HTML」を習得しておくことが望ましいです。

最近は小学校とかでも習うんでしたっけ?ぼくも中学生の頃にHTMLを勉強して、ホームページを量産しておりました。

とはいえ、HTMLはわからなくても大丈夫です。通常のブログサービスは、どれもHTMLを意識せずに執筆できるようになっています。

が、ブログ運営を突き詰めようとすると、どこかで必ず「HTMLの壁」にぶちあたるんですよ。

デザインを調整したいけど、HTMLがわからないからいじれない。バナー画像を貼り付けたいけど、HTMLがわからないからうまく貼れない。SEOに強いサイトにしたいけど、HTMLがわからないから対策できない、などなど。

そんなわけで、本格的にブログを運営したいのなら、基礎的なHTMLは学んでおくにこしたことはありません。

といっても覚えることはそう多くなくて、ここら辺を理解しておけば大丈夫です。

<p></p>:段落を作る

</ br>:改行する

<a href=”URL”></a>:リンクをはる

<a href=”URL” target=”_blank”></a>:リンクを新しいタブで開く

<h2></h2>:大見出し

<h3></h3>:小見出し

<blockquote></blockquote>:引用

<img src=””>:画像をはる

<li></li>:リストをつくる

<strong></strong>:太字にする

ここら辺の解説サイトを見て、1時間も練習すれば理解できるはず。

・初心者ブロガーが最初に覚えておきたいブログでよく使うHTMLタグ18選

この程度のHTMLは「基礎」なので、早い段階で意味を理解しておくことを強くおすすめします。わからなくても書けるんですが、1時間で学べるので、さっさと学んでおくに越したことはありません。

なお、デザインを規定する言語「CSS」に関しては、学んでも学ばなくても、どちらでもいいと思う派です。上記であげた基礎的なHTMLと違い、「CSS」は日常的に触ることはありません。

初級者の方は「デザインをもっと工夫したい!」というときになって、あらためて勉強すればいいでしょう。参考リンクも貼り付けておきます。

・Web担当初心者がまず知っておきたいHTMLやCSSに関する基礎知識【実例付き】

憎まないこと。

ブログを書いていると、何かに対する憎しみを発散したくなる瞬間があります。

特に、ある程度ブログが育つと粘着質な匿名アカウントがワラワラと沸いて、誹謗中傷・名誉毀損をしかけてくるので、心が惑わされるんです。

ですが、何にせよ、「憎む」のはおすすめしません。エネルギーがもったいないので。

むしろ必要なのは「慈悲のこころ」です。

南無観世音菩薩。いいですか、あなたは菩薩です。後光が眩しい!

ネットで攻撃してくる人は「病気」なので、「早く良くなってね!見えないところで幸せになってね!」という程度でスルーするのがベストです。

ネットに限らず、あなたに悪意をもって接する人は、み〜んな病気です。あなたまで感染することはありません。

慈悲的な態度は現代社会においては希少であるゆえ、コンテンツとしても面白くなります。他人を、自分を許し、創造性を爆発させましょう。

怒るのは動物でもできることを忘れないでください。慈悲のこころで接するのは、賢い人間にしかできません。

人間から愚かな獣に堕した者には、憎しみではなく、許しと慈しみを。

なんだか宗教的ですが、これがブロガーとしての正しいスタートラインです。

「ブロガーなんて、菩薩にならんとやってられんわ!」という感じ。

「変化」こそが最高のコンテンツ。

もうひとつ、ぼくらブロガーは「変化」をコンテンツにすべきです。

この感覚がある人とない人では、大きな差が出てきます。

ブログにかぎらないことですが、人間はつい「同じこと」を繰り返してしまうんです。

ブログの世界でも、プロとしてメシは食っているけれど、ずっと同じことをやっている書き手は多かったりします。

具体例を出すと「ネタフル」とか。

失礼ですが、端から見ると、ずっと同じことしかしてないように見えます。もちろんこれでもお金は稼げるんですが、見ていて面白くないんですよねぇ。ずっと同じなので……。

一方で、はあちゅうさんあたりは、変化に富みまくってます。

どんどん新しいことを始めて、ビジネスと影響力を拡大している。

さながら、戦いのたびにパワーアップしていく「ドラゴンボール」の孫悟空を見るようです。

ほら、孫悟空がずっと「天下一武道会」で戦ってたら、つまらないですよね。毎年ダントツで優勝して、賞金で食っていくことはできるんでしょうけど、端から見て「変化がない」。「またあいつが優勝か……つまんね」みたいなことになります。

主人公が停滞してしまうと「物語」は進まないのです。

ぼくらブロガーは、ゲームの主人公のようなものです。読者は、ぼくらを動かすプレーヤーのひとり。彼らの意識を反映して、ぼくらは行動し、変化していきます。

あなたが弱い人間だったとしたら、それはラッキーですよ。

変化の余地があるということですから。はじめからスーパーサイヤ人じゃあ、物語に幅がありません。

ブログ運営を通して、自分を変化させましょう。

それは、何より、あなた自身を熱狂させます。

自分の変化の様子を、自分で楽しめるようなったとき、成長は一気に加速します。

ギアがカチッとハマった状態ですね。ぼくは2014年くらいに、この段階に入りました。

自分の変化には終わりがありません。ぼくは死ぬまで、ブログを書きながら、自分を変化させていくでしょう。そうしてやりきって、死んでいきます。最後はどんな姿になっているか、楽しみに今を生きています。仏様みたいになれているといいけれど。

ひたすらトレーニングすること。

第1章はここまで。

もっとも強く伝えたいのは、「トレーニング」の重要性です。

ブログ運営はともすると「楽してお金を稼げる!」みたいな文脈で受け取られます。

そして、これは「ときどき真実」だから困るんですよね。

あえて強調しませんでしたが、何の気なしに書いた記事が、毎月2〜3万円稼いでくれることって、割とあるんですよ。これはもう、宝くじみたいなものです。

もちろん、そういうのは例外的です。だから、期待してはいけない。

野球のド素人だって、100回に1回くらいは、たまたまホームラン出しちゃうかもしれないじゃないですか。

重要なのは、長期的に見て「変化」と「成長」を続けられるかです。

環境は常に変わり、時代が変われば新しい若手も出てきます。

だから、ぼくらは常に、トレーニングを続けないといけません。

怠けたらそこで終わり、という危機感が、ぼくにはあります。

美味しい獲物を見つけたときには、誰よりも早く食らいつく。

そのために、爪を研いでおくのです。

これはトッププレーヤーの価値観なので、大部分の読者には「言っていることはわかるけど、感覚としてはわからない」ものだと思います。

みなさんもトレーニングを積んでプロの域までくれば、ぼくの言っている意味が、骨の芯からわかるはずです。

この世界は甘くない。だからトレーニングが必要で、だからこそ、面白い。

今日も自分の変化と成長を楽しみにしつつ、文章を書きましょう。死ぬまで、これをやりつづけるのです。

第2章:読まれるブログの作り方。

精神論はここまで。

ここからはテクニック論に入っていきます。第2章では、比較的難易度の低いノウハウをまとめました。初級者の方は、ここから実践していきましょう。

「ただの日記」ではいけません。

まず、気をつけたいのは「単なる日記」にならないようにすること。

そう書くと「うっ」と怖気付いてしまうかもしれませんが、難しいことはありません。

どんな記事でも、「ただの日記」から「読まれるブログ記事」に進化させることはできます。その方法を学べば、誰にでもできます。

さて、「ただの日記」を卒業する方法。

それは「タイトルから書き始める」ことです。

これをやるだけで、だいぶ書き方が変わります。

というのも、素人の方であればあるほど、「本文を最初に書いて、あとにタイトルをつける」という書き方をしがちです。

でも、これは実は上級編なんですよ。基本的にやるべきではありません。本文を最初に書いちゃうと、何を書いているのかよくわからなくなります。

違うんです。まずは「記事のタイトル」を決めてください。

それから、本文を書いて、最後にもう一度タイトルを見直してください。この順番で書けば、「ただの日記」を卒業できます。

記事のタイトルを先に決めると、「書くべきこと」がクリアになります。

たとえば「子どもが風邪を引いて寝込んでいる」とします。

そういうときは、「子どもが風邪を引いたときにしてあげたい3つのこと」なんて「記事タイトル」を書いてください。

「3つのこと」としましたが、それは「たったひとつのこと」「10のこと」でもいいです。

とりあえず、「書く内容」と「型」を決めてしまいましょう。

あとは簡単、「子どもが風邪を引いたときにしてあげたい3つのこと」を書いていけばいいだけです。

最初にタイトルを宣言して、型まで作っているので、話がブレることはありません。

そして、不思議なもので「3つのこと」と宣言すると、自然に3つにまとまるんです。

感覚的には「3つ」が一番書きやすいですね。「マジックナンバー」と言われるのはよくわかります。

これは難しい話のように聞こえるかもしれませんが、慣れればすぐに習得できます。

今までの経験と、日常生活のなかで、いくらでもネタは眠っています。たとえばこんな感じ。

・「高知に移住してよかった5つのこと」

・「サイゼリアでバイトをして感動した3つの『仕組み』」

・「自家製パンをつくる人が押さえておくべき3つの数式」

・「冷え性の私がお風呂上がりにやっている5つのこと」

・「最近仕事の役にたった5冊の本」

・「うちの同僚の名言まとめ」

・「うちの母のLINE名言まとめ」

・「私が気に入っている5つの生活雑貨」

・「大学生になる息子に伝えたい、たったひとつのこと」

・「子どものころに経験してよかった5つのこと」

・「30歳になってわかった、3つの『人生の真実』」

どうですか?なんか書けそうな気がしません?

これに限らず、「言いたいことをタイトルで言い切ってしまう」のもおすすめです。

ぼくのブログ記事は、だいたい「タイトル=主張」になっています(現在はすべて非公開)。

・人事部のみなさん。話題の「ベーシックインカム」はグッドな報酬体系だと思うんですが、どうでしょう?

・こどもが18歳になったら、700万手渡して、あとは好きにしてもらおうと思っています。

・「このコンテンツ、380円は高いと思います」とか書いちゃう人、おバカなのかな?

騙されたと思って「タイトルから書き始める」ことに挑戦してみてください。

最初はうまく切り出せなくても、30本も書けば、スムーズに記事を執筆できるようになっているはずです。

「タイトルから書く」はもっとも基本的な「型」なので、まず最初に、このスタイルをトレーニングするのをおすすめします。

「本文を先に書いて、あとでタイトルを付ける」スタイルは、慣れてきてからやりましょう。その方が、上達が早いです。

なんでもネタにできるようになろう。

文筆の世界の勝負は、「つまらないことを、いかに面白く書くか」です。ここに、その人の面白さや技能が凝縮します。

ある意味で、面白いことをすれば、文章は確実に面白くなるんですよ。

第一章でも言及したうちの元アシスタントの矢野さんとか、生活が面白い(新卒でフリーランスになって、限界集落に移住)ので、すぐに10万PVに到達しました。

文章力はたいしたことないんですが、生活が面白いから、ブログも読まれるわけですね。

だから、まずはあなた自信が面白くあるべきです。

具体的にいえば「他の人とは違うような生き方」をしましょう。ハードルは高いですが、本気でやるならここがスタートライン。

面白い存在になることができたら、OK、次は「つまらないことを、いかに面白く書くか」を磨いていきましょう。そこまでできたら、あなたは最強です。

つまらないことでいいわけなので、それはもう何でもいいんです。

ぼくは最近、「新生児の娘の匂い」をネタにしました。

・生まれたばかりの娘が、マジでいい匂いがする件。男の子は臭いっていうけどほんと?

ほかだと、「ご近所さんからおすそ分けをいただいた」ときの話とか。

「本格みりんを飲んだら激ウマだった」ので、その話も書きました。タイトルはちょっと遊んで、2chまとめ風。

それぞれはなんでもないことですが、一応しっかりした「ブログネタ」に昇華されていると思います。今読み返すと、まだまだ低レベルですが……。

本来、ぼくらの人生はネタだらけなんです。

「ネタがない」という人は多いんですが、それは間違っていて、「ネタとして切り出す能力がない」んですね。

あなたは確実に、ネタになる体験をしています。100%、断言できます。

まずはトレーニングとして、くだらないことをネタにしてみましょう。

これを、面白いタイトルで切り出し、コンテンツを味付けしていくのです。

たとえば、

「祖母から送られてきたお米の一粒一粒から『おばあちゃんちの匂い』がして困ったときに使えるレシピまとめ」

とかいいでしょうね。これ書こうかな……。困っている人は多いかもしれない。カレーにすればごまかされるだろうか……。

いずれにせよ、これもトレーニングが必要です。みなさんがいきなりできるようになるわけはありません。

日常を、世界をどのように切り出すか。

ブロガーというのは、そういう「切り出し」のプロなんです。

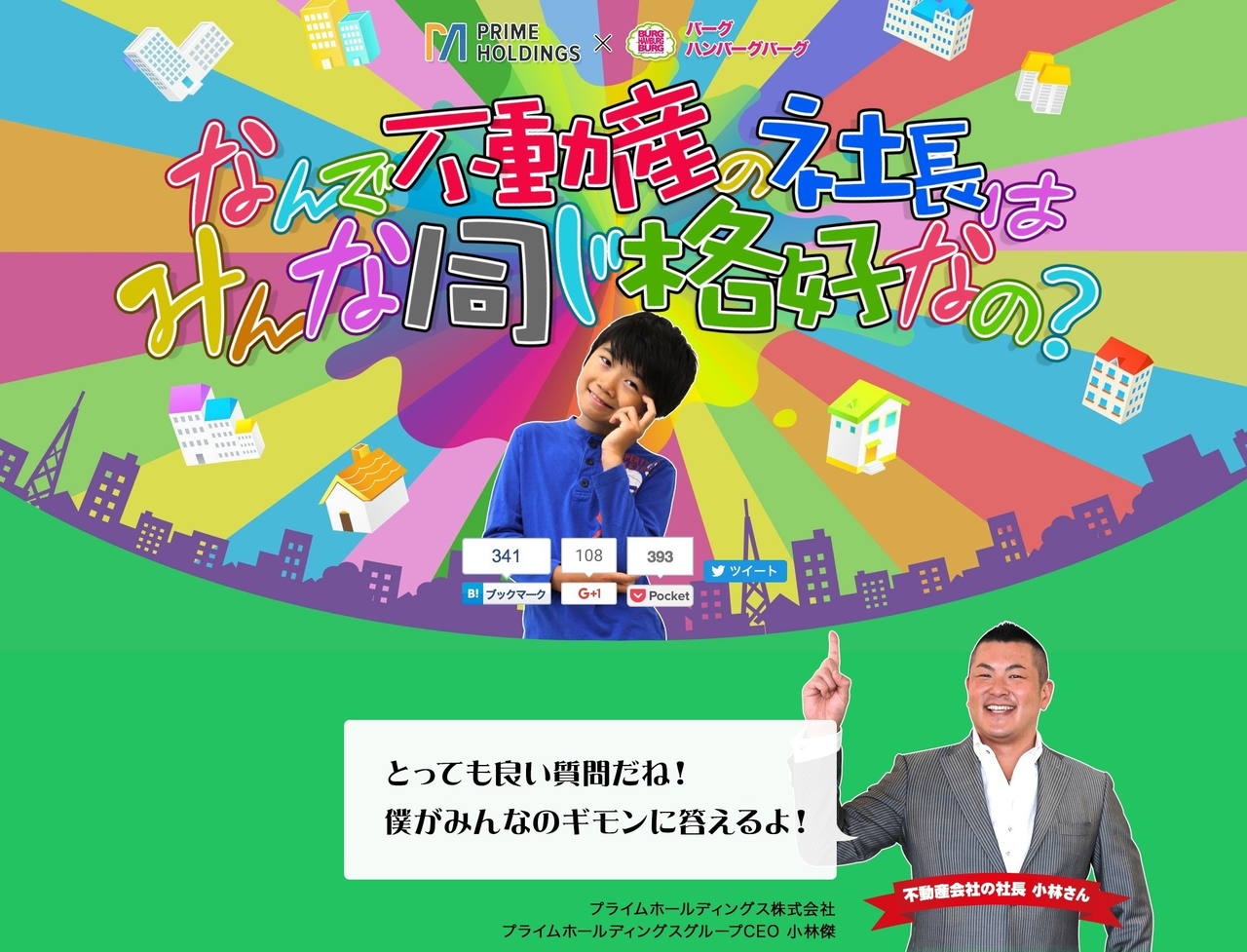

企画記事を作ろう。

ブログ記事のあり方は、あなたが想像している以上に多様です。

初心者の方にぜひ挑戦してほしいのは「企画記事」という考え方。

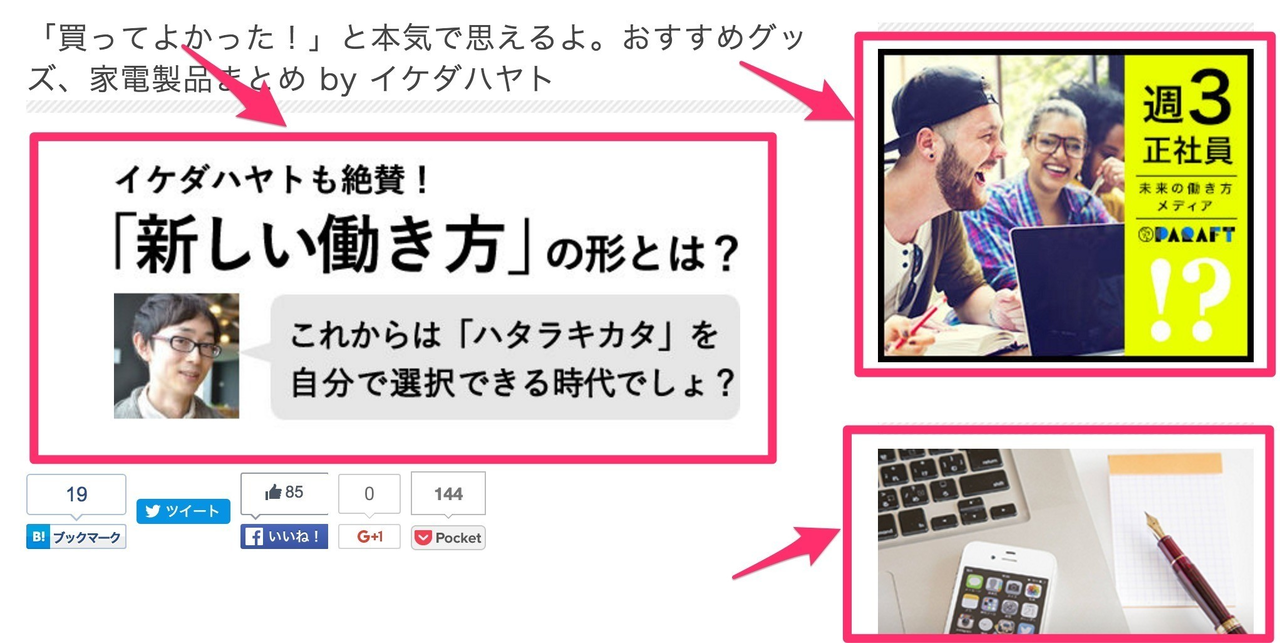

これは事例を読むのがわかりやすいでしょう。イケハヤが協力した企画記事を貼り付けておきます。笑えますよ!

こういった記事は、さながらTV番組のように「企画」を作り込むかたちで実現されます。

上記の記事の場合、ニシキドアヤト氏が企画(イケハヤを落とし穴に落とす)を作り、記事の絵コンテを作り、現地で映像を撮り、持ち帰って記事に仕上げるかたちになっています。

上級者向けのテクニックではありますが、この方法で大きく成功するブロガーは、続々出てくるのではないかと感じています。

企画記事は制作するのが楽しいので、ノウハウや日記的なブログに飽きてきたタイミングで、ぜひ挑戦してみてください。

おすすめのブログサービスはどこ?

実際にブログを運営するにあたって気になるのが「どのブログサービスがいいのか」。

結論からいうと、ぼくは「livedoor Blog」をおすすめします。

国内の数あるサービスのなかで、頭ひとつ分、優れています。

メリットはこんな感じ。

・利用料金が完全無料。他サービスでは有料の機能も、無料で利用できる。

・いくらアクセスが多くても、一切サーバー代がかからない。

・デザインテンプレートが比較的今っぽく、読みやすい(古いものも多いですが)

・開発チームが現在も稼働しており、サービスが改善されている

livedoor Blogのデメリットとしては、

・使いこもうとすると、痒いところに手が届かない。

・特にスマホ版のデザイン、機能のカスタマイズが弱い。定型文機能の仕様も微妙

・スマホ版に広告が強制的に挿入される

なんてところでしょうか。

なお、高度な機能やデザインを実装しようとしている場合は、livedoor Blogは向いていません。

アメブロ、WordPressはおすすめしません。

なお、アメブロはデメリットが多いので、基本的には利用をおすすめしません。

というわけで、アメブロのデメリットも書いておきますね。

・邪魔な広告が多い

・「商用利用禁止」など規約が厳しく、突然アカウント消されることすらある(参考)

・デザイン、ユーザビリティが悪い

・データの移転が難しい

女性ユーザーは圧倒的に多いので、自分のブログが女性をターゲットにしており、アメブロに勝ち筋を見いだせる場合は、アメブロもいい選択肢になりますね。

また、「WordPress」もデメリットが多いので、素人にはおすすめしません。

かくいうぼくも、WordPressからlivedoor Blogへ移転しました(後に再度WordPress移転)。

デメリットはこんなところ。

・セキュリティ対策忘れるとヤバい!最悪、サイト閉鎖という憂き目も(参考)

・素人が下手にいじると壊れてサイト閉鎖

・ホスティングにお金がかかる。アクセス数が増えてくると、サーバー代もかさむ

・デザインのカスタマイズが面倒

総じていうと、「カスタマイズや機能的にはたしかに最強なんだけど、気をつけることが多すぎるので、ど素人にはおすすめできない」という感じです。

「プログラミングを学びたい」「ウェブデザインを学びたい」「デザインや機能に徹底的にこだわりたい」「プロのエンジニア、デザイナーがチームにいる」というケースでもないかぎり、WordPressでの運用はおすすめしません。

サーバーエンジニアが保守をしている「livedoor Blog」や「はてな」なら、こうした攻撃のリスクも減らすことができます。

特に初心者のうちは、無料で運営できるサービスを使うのがベターです。

大事なこととして、うちがそうであるように、無料ブログでも十分稼げるんですよ。

有名どころでは「クレジットカードの読み物」さんははてなブログで収益化しています。

というわけで、イケハヤは「トータルで考えると、やはり無料ブログがベターだ」と考える派です。

ここらへんは趣味の世界だったりもするんで、いろいろ触ってみて自分なりの最適解を見つけてください!

WorPressがやりたいなら。

とはいえ、WorpPressはデザインも優れており、魅力的であるのも間違いありません。

WordPressを利用してみたいなら、ヒトデさんの入門サイトがよくできているのでおすすめです。

有料のテーマを使うと初心者でもプロっぽいデザインになるので、モチベーションが上がりやすいです。2018年は「JIN」が大人気ですね。

WordPressは初期費用も維持費用も掛かりますが、サイト制作のいい勉強になります。

無料ブログでは満足できない方は、WordPressに挑戦してみるのもいいでしょう。

読みやすいデザインにこだわる。

読まれるブログを作るためには、デザインも重要です。

人間でいってみれば、ブログデザインは「第一印象」。

デザインが悪いと、それだけで「あぁ、ここは微妙かも」と思われて、読者が読まずに帰っていきます。

まずNGなのは「文字が小さくて読みにくい」というパターン。スマホでは読みやすくても、PCで見ると読みにくいというケースがあるので、今一度ご確認ください。

ブログのテンプレートは、なるべく「本文・文字が大きく表示されるもの」を利用しましょう。

本文表示領域が狭い「3カラム」デザインは避けるべきです。左と右にサイドバーがあるデザインですね。

悪例として使ってしまいますが、こちらは友人の工藤さんのブログ。コンテンツはいいのに、本文フォントが小さく、読みにくい…。画像の横幅も小さいです。これはもったいない例ですね(なお、そろそろアメブロはやめる予定だそうです)。

PCサイトのデザインとしては「シングルカラム(サイドバーがないデザイン)」が、最近の流行です。

これ、本文に集中できるので、読みやすいんです。画像を大きく表示できるのもメリット。

シングルカラムは、スマートフォン版のデザインとも統一性があっていいです。うちのブログも、2016年春にデザインをリニューアルし、シングルカラム化しました。しばらくはこれでいきます。

「読みにくい」と思われたら、その時点で負けです。各種ブログサービスはテンプレートを用意してくれているので、最大限「読みやすいテンプレート」を利用しましょう。難しい話ではないので、まずはここから始めましょう。

ちなみに、livedoor blogの場合は、「コントラスト」「ホワイトプレス」あたりがおすすめです(本文フォントがやや小さいので、CSSでサイズを調整するとなおよし)。

改行はしつこいくらいに。

たぶん、ぼくらがこどもの頃、国語の時間で「改行(段落)は文章が3つくらいつながったところで入れましょう」みたいなことを習ったと思うんです。

原稿用紙とブログは概念が違うので、この常識は捨てましょう。

ブログにおける改行は、しつこいくらい入れるべきです。

このように、一文で区切って、改行を入れてもいいくらい。

最近はスマートフォンで見る人も多いので、改行を入れずに文章を続けちゃうと、ごちゃっとするんですよ。時代の流れですね。

はあちゅうさんなんかは、もはや「文中」で改行を入れてますね。ぼくも最近、このスタイルに変えています。

「文中の改行」は国語の先生に怒られますが、これもまた、今っぽい書き方です。この方が、スマホだと統一的に見えるんですよ。

デザインの話と同じで、「改行が少ない文章」は、それだけで読まれにくくなります。

ちなみに、年老いた男性や、大学院を出た方なんかは「改行不足」の傾向が見られます。

心当たりのある方は、「自分ではちょっと気持ち悪いくらい」に改行をいれるようにしましょう。

漢字を使いすぎない。

もうひとつ、すごく基本的だけど、できていない人が多いこと。

文章中で、漢字を使いすぎないようにしましょう。

「漢字が多い文章」も、それだけで読まれにくくなります。

漢字がたくさんあると、ごちゃっと見えてしまうんですよね。「デザイン」の観点から、問題があるんです。

また、漢字だらけの文章は「内容」にも問題があります。そういう文章って得てしてわかりにくく、読者としても受け取りにくいんです。

ぼくもそうなんですが、つい漢字を使ってしまう人は、かなり意識的に気をつけて、一度読み直すようにしたほうがいいでしょう。

この「教科書」も、一度書き終えたあとに、実はかなり漢字を減らしています。だいぶ減らせるようになりましたが、まだまだ不親切な表記をしてしまうんですよねぇ…。

参考までに、ぼくが意識している「変換する漢字」をリストにしておきます。実際に変換するかどうかはケースバイケースですが、概ねこんなところを気をつけています。

===========

僕→ぼく

私→わたし

君→きみ

事→こと

時→とき

物、者→もの

出来る→できる

無い→ない

言葉→ことば

易しい、優しい→やさしい

創る→つくる

気付く→気づく

更に→さらに

加えて→くわえて or もっというとetc

真面目→まじめ

適当→てきとう

重要→大切 or たいせつ

感謝する→ありがたく思う

謝罪する→謝る

本当に→ほんとうに

何でも→なんでも

頂く→いただく

下さい→ください

御座います→ございます

良い→よい or グッド

単純→シンプル

点検→チェック

自動車→クルマ

多く→たくさん

口癖→口ぐせ

意志→気持ち

自己肯定感→自分への自信 etc

===========

文章全体を見返したときに、漢字・ひらがな・カタカナのバランスが取れていることをこころがけましょう。漢字が多いからといってカタカナばかりにすると、それはそれでうざったい文章になってしまいます。

記事タイトルは、検索エンジンを意識する。

こちらも、超重要なブログの「お作法」です。

記事のタイトルは、検索エンジンを意識しましょう。

あなたの未来の読者は、検索エンジンから訪れるからです。

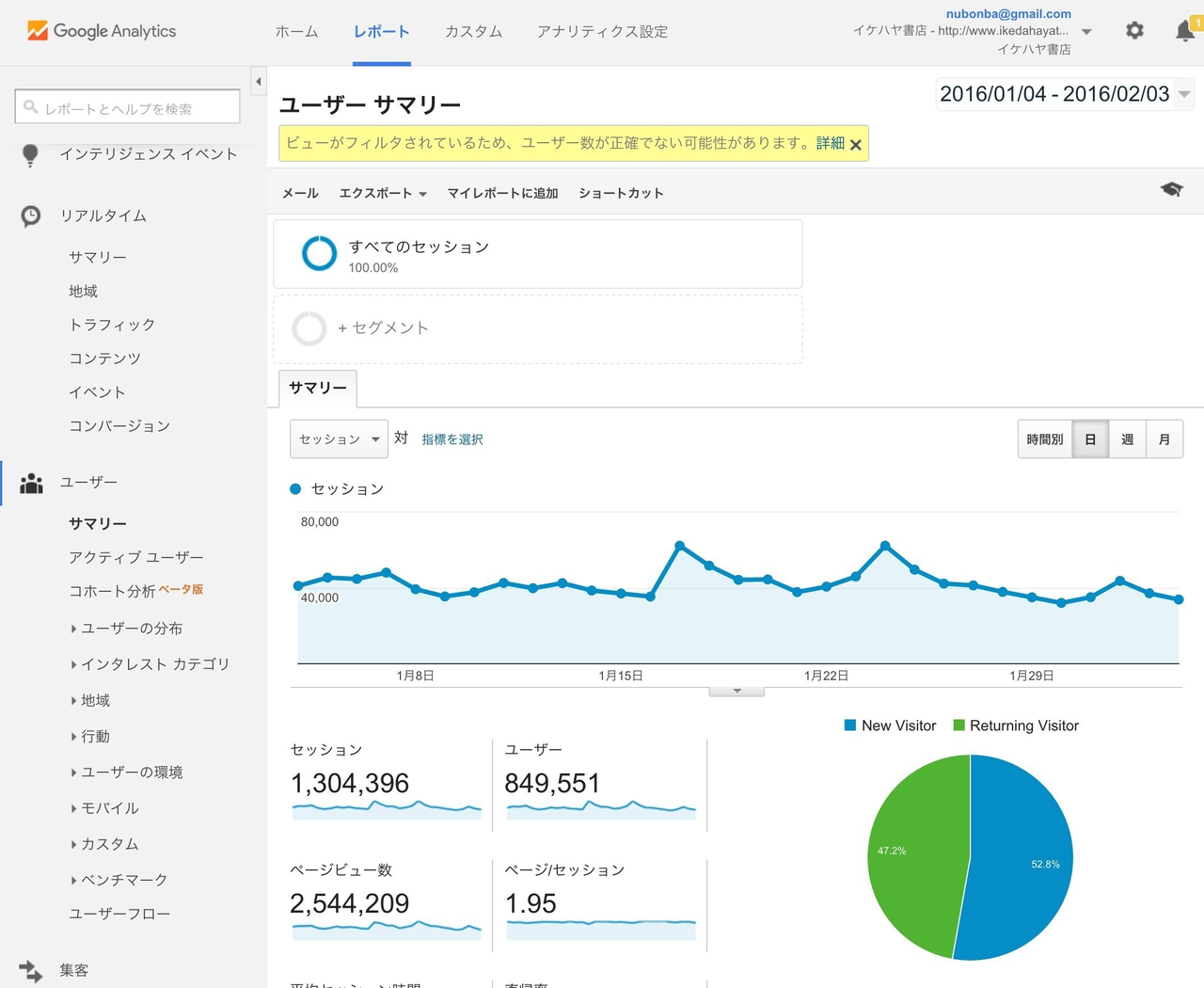

現在、うちのブログには、月間で約70万件の検索エンジン経由のアクセスがあります。ページビューにすると約140万。全体のアクセスの50%近くが、実は検索エンジン経由だったりします。

うちのブログは1ページビューの広告価値が0.5円程度なので、検索エンジンからのアクセスだけで、月間70〜80万円程度を稼ぎ出している計算になります。

これは検索エンジンに嫌われないかぎり、永続的に稼ぎ続けられる、一種の「ストック収入」です。極論、ぼくが今日死んでも、5〜6年は自動的にお金を生み出してくれるはず。

……とまぁ、お金の話から入ってしまいましたが、ブログを運営するなら、「検索エンジンで読まれる記事」も積極的に執筆していくべきです。

検索エンジンを完全に無視するのもありといえばありなんですが、それだけアクセス数・収益性は落ちます。

さて、検索エンジンを狙うコツは「検索されるキーワード」を、記事タイトルに使用すること。

たとえば、ぼく、一昨年、あけびを食べたんですよ。物心ついてからは初めての体験。

だから、食べ方がわからなかったんですよ!みなさん、あけびの食べ方、知ってますか?

特に中に詰まった「種」をどうしていいかわからなくて、これをガリッと食べちゃったんです…。

するとまぁ、苦いこと!というか、舌がしびれる!やばい!毒か!?

そこで「あけび 種 毒」と調べたら、「毒の有無」に関する情報がなかったんですよね。無事だったんで、毒はなかったんですが…。

そこでぼくは、こんな記事を書きました。

・「あけび」の食べ方:種は苦いので噛んではいけない、皮は美味しいので捨ててはいけない。

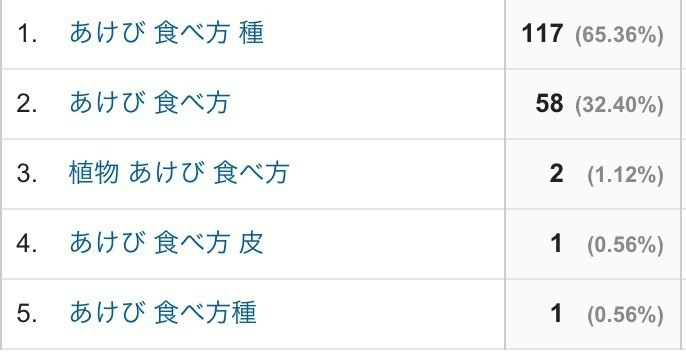

この記事はあけびのシーズンに検索エンジンで地味によく読まれており、今年も合計400件ほどの流入がありました。

キーワードを見ると、「あけび 食べ方 種」が上位ですね。みんな、種の食べ方で悩んでいたのでしょう。

とまぁ、そういう経験をしたわけですが、ここでのポイントは、ぼくが書いた「記事タイトル」。

「あけび」の食べ方:種は苦いので噛んではいけない、皮は美味しいので捨ててはいけない。

ここには「あけび」「食べ方」「種」「皮」など、「あけびの食べ方」を調べようとしている人が打ち込むであろうキーワードが、うまく含まれています。だからこそ、検索エンジンで読まれているわけですね。

で、素人の人は、ぼくと同じ体験をしたとしても、

あけびの種ってまずいんですね(涙)

みたいな「記事タイトル」にしてしまうんですよ。

これだと、「あけび」「種」しかキーワードがないので、「食べ方」を調べている人はアクセスしてくれません。

せっかくの貴重な体験なのに、記事タイトルが悪いせいで、未来の読者を失ってしまっている。

こういうことは、ぼくレベルのブロガーでも、割とよくあります。

「未来の読者は、検索エンジンで、どのようなキーワードを打ち込むか」を想像して、記事タイトルを決めましょう。

その意味では、公開後に記事タイトルを変えるのも大いにありです。思い当たる記事があるなら、今から管理画面にアクセスして、記事タイトルを調整しましょう。それでアクセス数が増えることは、実際にあるんです。

検索エンジン対策の感覚をつかむためには、実際にキーワードを打ち込んでみるのをおすすめします。

たとえば「あけび」だとこんな感じの「サジェスト」がでますね。このキーワードは実際に数多く検索されているものなので、記事タイトルに含めると読まれやすくなります。

ただ、作風として「あえて検索エンジンを完全に無視する」というアプローチもありえます。

思いつくところでは、坂爪圭吾さんとか。もはやタイトルが文学性を帯びていますね。「現代詩」の領域に突っ込んでます。

作家のはあちゅうさんも、検索エンジンを無視してブログを執筆してますね。これもひとつのアプローチなのです。

これは「応用編」で、コンテンツの中身が問われてきます。ときには検索エンジンを無視することも、作風を深化させる上で大切なので、ぜひ挑戦してみてください。

Googleは「リライト」がお好き。

ここは新しい話。

2016年の中頃くらいから、「過去の記事を書き直して、最新の日付に直してアップする」とGoogleで上位表示を取りやすくなっている……気がしています。

いわゆる「リライト」ですね。

このトレンドに気付いてからは、ぼく自身もバシバシと過去記事をリライトしています。

確実に成果が出るわけではないのですが、「リライト前の状態でそれなりに上位が取れている記事」は、軽く加筆修正するとぐっと上がる傾向がありますね。

そんなわけで、最近は「あとでリライトすること」を前提に記事を書くことも増えました。

この「ブログ運営の教科書」もそうですね。リライトすることでコンテンツの質は基本的に上がるので、Googleもそれをシグナルにしているのでしょう。

ただまぁ、これは検索エンジンのトレンドの話です。2017年以降にどうなるかは、Googleのみぞ知る。

最悪「頻繁なリライトは検索順位を下げる」なんてこともありえます。実際にテストしながら知見を蓄積・アップデートしていきましょう。

Google Analyticsをどう見るか?

「検索エンジンを意識したライティング技術の習得」に役立つのが、「Google Analytics(グーグルアナリティクス)」です。

これはGoogleが提供している無料のアクセス解析ツールで、ごく簡単な作業で、自分のブログやウェブサイトに、高度なアクセス解析を導入できます。導入方法はこちらなどをご参考に。

・アクセス解析ツール「Googleアナリティクス」とは。導入・設置方法を知ろう | 株式会社LIG

さて、無事にアナリティクスを導入しました。

が、多くの人はここで戸惑うはず。項目が多すぎて、どこを見ていいかわからないんですよ。

よほど専門的にやる場合は別ですが、通常のブログなら、チェックしておくべき場所はわずかです。

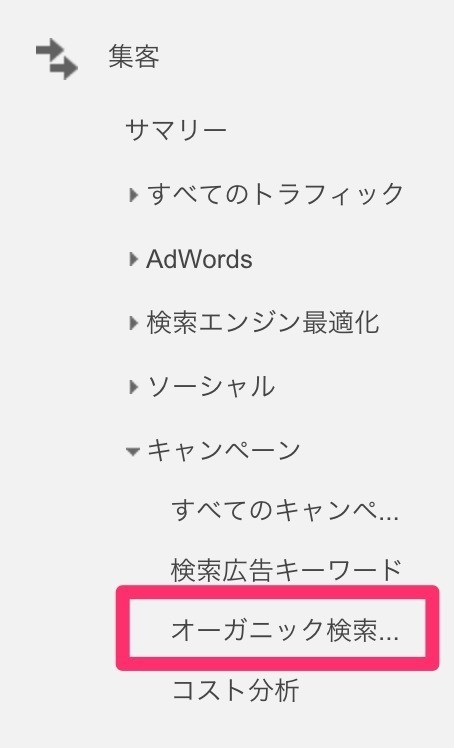

まずひとつが「オーガニック検索」。2017年1月現在、「集客→キャンペーン」から表示できます。

これ、ときどき場所が変わるので、見つからないときは検索エンジンに聞いてみてください。

「オーガニック検索」では何がわかるか。超重要データが閲覧できます。「自分のブログが、どんなキーワードでアクセスされているか」がわかるのです!

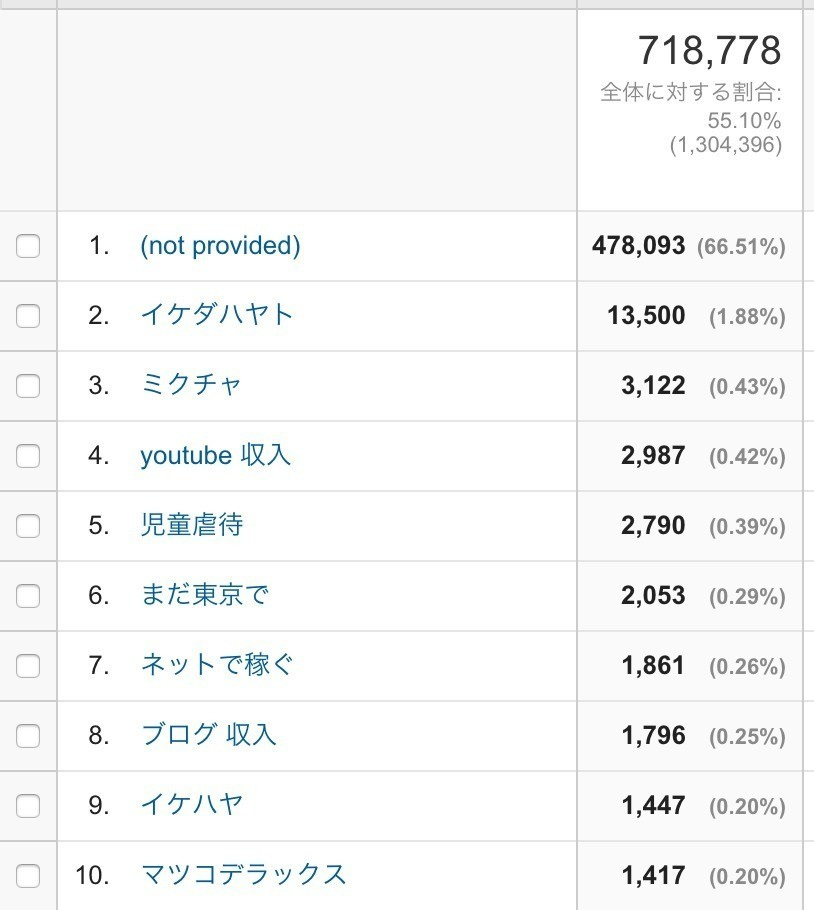

一例として、うちはこんな感じ。やはり「イケダハヤト」が多いですね。このキーワードを見ることで「あぁ、こういう記事がよく読まれるんだ!」という気づきを得ることができます。

(……残念ながら、ここ最近の変更で検索キーワードの取得が難しくなりました。キーワードの取得については、後ほど説明します)

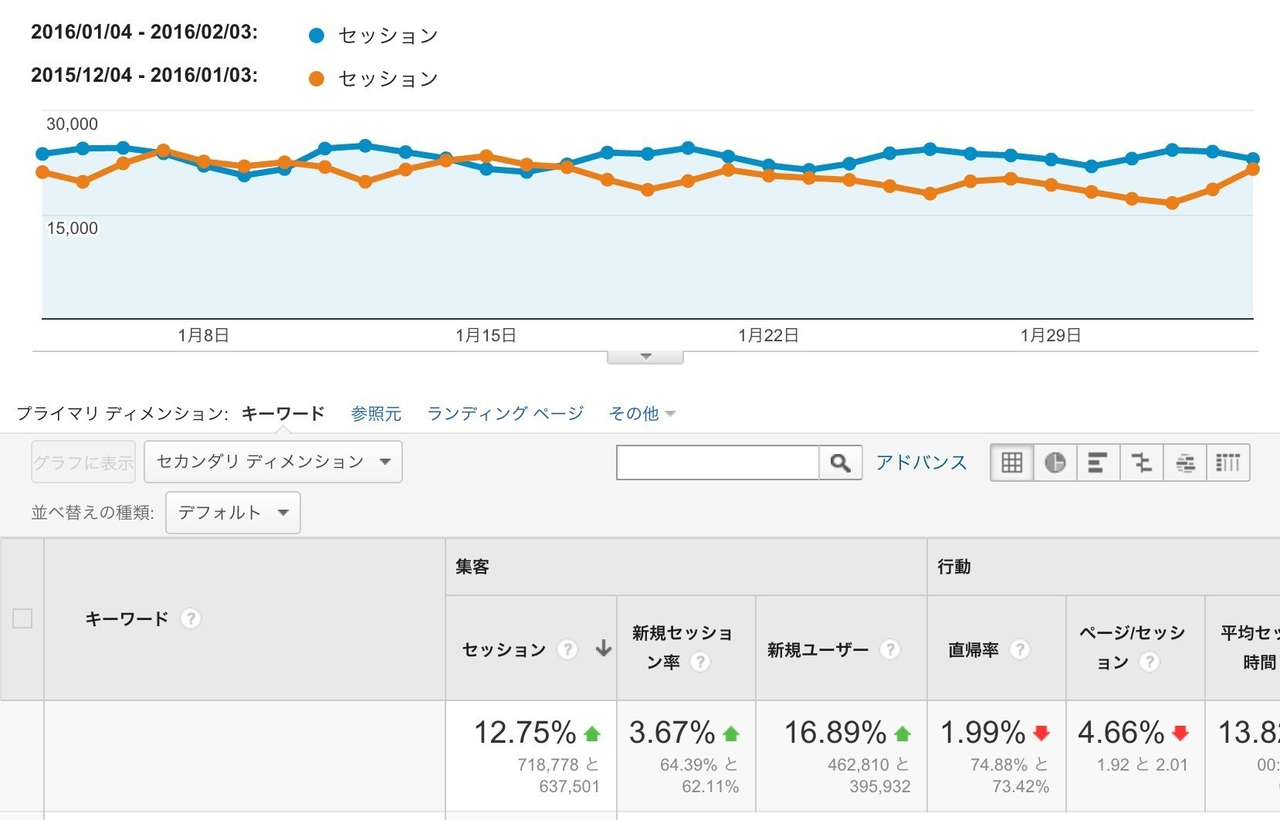

推移もウォッチしておきましょう。右上のカレンダー部分から「比較」をクリックすると、前月比が自動的に表示されます。

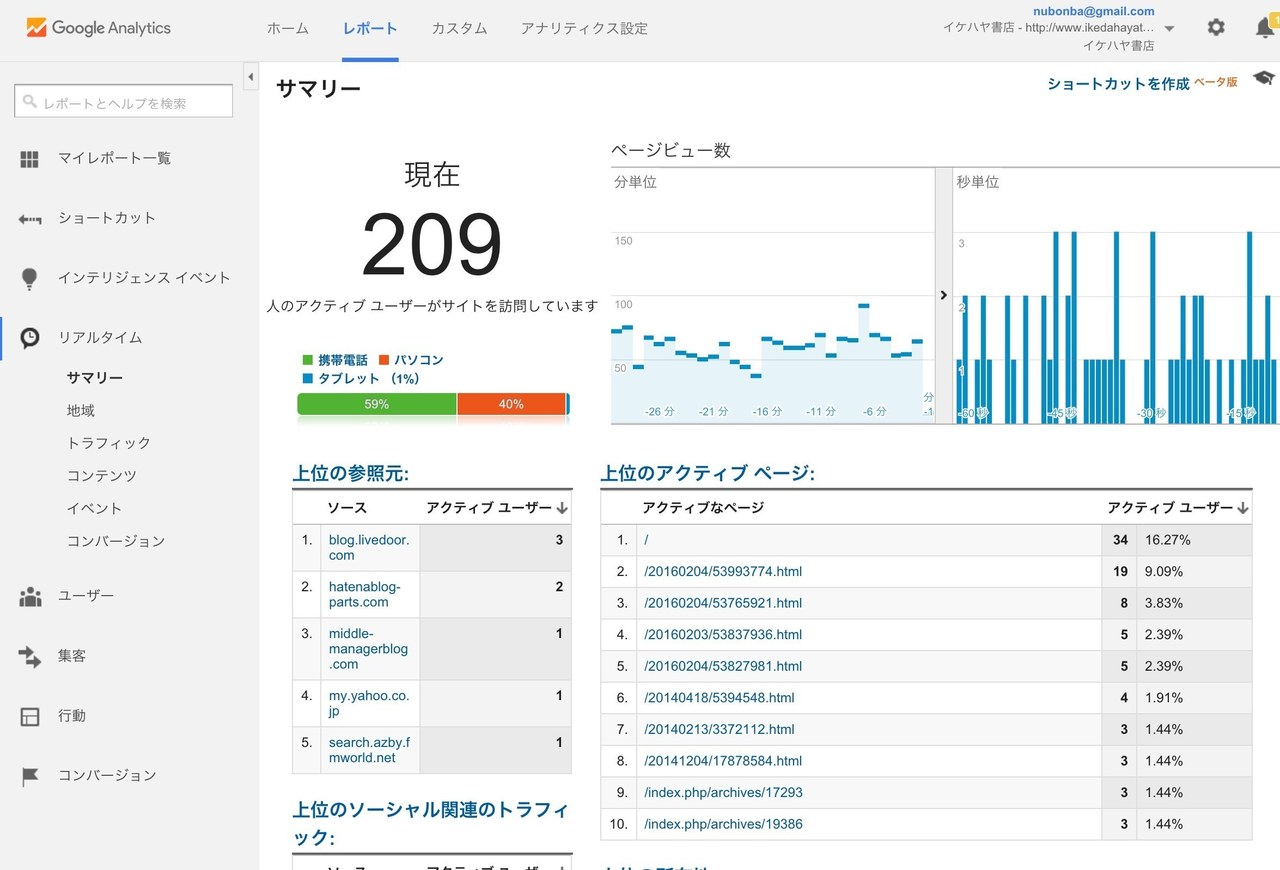

2016年2月時点、「オーガニック検索」は前月比12%増でした。順調に増えているので、ホッと一安心。

この数字が長期的に下降しているようなら、コンテンツの質を上げる必要があります。Googleが評価してくれておらず、いくらコンテンツを追加しても、アクセスが蓄積していかない、ということですから。

ひとつの目安として、「1本の記事が、どのくらいの検索流入を獲得しているか」も数値化するといいでしょう。

ややわかりにくいのですが、ここでは、

・オーガニック検索の「セッション」数(A)

・オーガニック検索の「ページ/セッション」(B)

・総記事数(C)

とします。

で、このように計算します。

「セッション」数(A)×「ページ/セッション」(B)÷ 総記事数(C)=記事一本あたりの検索経由のページビュー

うちのブログの数字は、

・オーガニック検索の「セッション」数(A):718,778

・オーガニック検索の「ページ/セッション」(B):1.92」(B):1.92

・総記事数(C):6,800本

なので、計算すると「記事一本あたり、202ページビュー」という数字になります。

必ずしもそうなるわけではないのですが、「一本記事を書くと、月間200ページビューくらい検索流入が増える」という目安になります。

これは一般的なブログでは、かなり高水準の数字といえます。ちなみに検索エンジン対策がうまい人だと、この数字は500〜700くらいまで伸びたりします。ぜひ一度、計算してみてください。

もうひとつ見てしておきたい数字が、上でも出てきた「ページ/セッション」。

ざっくりいうと「訪れた読者が、何ページ見てくれているか」をあらわす数字です。この数字が高ければ高いほど、読者が「もっと読みたい」と思ってくれているというわけです。

一般的なブログでは、「1.5」もいけば十分です。雑多なブログの場合、1.2〜1.3くらいで足踏みする傾向がありますね。ぼくも長らく、そんな時期がありました。

うちのブログは、現時点で「1.95」を記録しています。これは個人ブログではかなり高い数字といえます。がんばってここまで伸ばしました!

「ページ/セッション」を改善するためには、何より「コンテンツの面白さ」を追求することです。うちは高知に移住したとたんに、1.5→1.9くらいに伸びました……。今までの努力はいったい……。

もちろん、「サイトデザインやカテゴリーを工夫する」「記事のなかで、過去に書いた記事へのリンクを差し込む」ことでも、この数字は伸ばせます。

とはいえ、経験上、サイト自体のコンテンツを面白くすることが、もっともダイレクトに効きます。

あなたのブログの「ページ/セッション」が1.2〜1.3くらいで停滞しているようなら、コンテンツ、デザインに明らかな改善の余地があります。うちのブログはそれなりに参考になると思うので、研究してみてください。

余談ですが、「ページを分割する」ことでも、ページ/セッションは伸ばせます。大手ブログメディアで、よくこういう「ページング」が入りますよね。

ページングを導入すると、それだけでページビューは2〜4倍くらいになります。

…が、それって別に本質的な意味はないんですよね。「うちのページビューは5,000万です!」とか言いやすくなるんで、広告営業には効くんですが。

ページングは読者にとっては邪魔ものでしかないので、ぼくは使うべきではないと考えている派です。livedoor Blogはスマホで見ると自動的にページングが入ってしまうので、そこが気に入らないんですよねぇ…。

というわけで、Google Analyticsは、以下の2点をチェックしましょう。

1. 「オーガニック検索」の推移とキーワード

2. ページ/セッション

他にもいろいろと分析項目はありますが、ぼくは実際、この2つしか見ていません。

ECサイトなどと連動する場合は、より突っ込んだ設定をしておくといいでしょう。ここまで来るともはや「ブログ運営ノウハウ」ではないので、設定方法などは別のサイト・書籍に譲ります。

・ECサイトを作ったら設定しないと絶対損するGoogleAnalyticsのキホン

・コンバージョン設定のやり方 Google Analytics

追記)サーチコンソールの使い方。

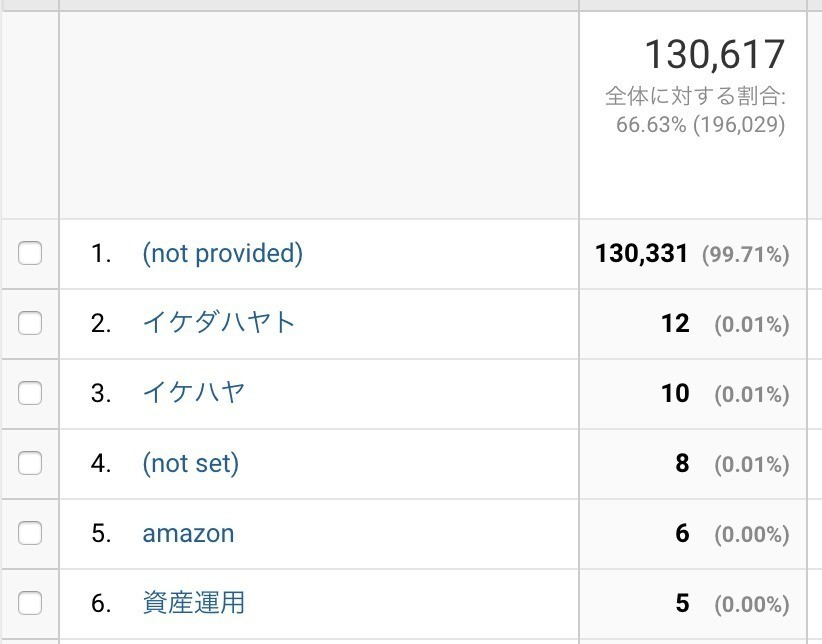

ここは2018年に追記しています。2016〜2017年にかけて、Analyticsで検索キーワードを取得することが難しくなりました。うちも99.7%は非表示です。

ですが!

安心してください。Googleが提供する「サーチコンソール」を使うと、検索キーワードを取得できます。

ずらずら〜っと出てますね。よかったよかった。

サーチコンソールは高性能なツールで、Google Analyticsでは取得できない詳細なデータも得ることができます。「CTR」「掲載順位」は重要なので、チェックボックスを選択してみてください。

こんな具合で、検索順位とCTR(クリック率)が表示されます。「掲載順位の割にクリック率が低いキーワード」はテコ入れの余地があるので、収益を伸ばしたいなら要チェックです。

サーチコンソールを使いこなせるようになったら、ブロガーとしては上級者です。かくいうぼくは……実はそこまで使い込んでません。

早いうちからサーチコンソールを使い慣れておくと、成長スピードも早くなるのではないかなぁ、と思います。

サーチコンソールの設定方法は、いろいろな人が解説しているのでそちらをご参照ください。

もしもアクセスが増えていないなら。

基本的には、記事を書けば書くほど、サイト全体のアクセスは増えていきます。

……が、これは実のところ例外がけっこうあります。

最初は順調に増えていても、どこかのタイミングで「記事を書いているのにアクセス数も収益も増えていかず、むしろ微減している」という状態に陥る可能性があります。

これはイエローカード状態だと思ったほうがいいでしょう。この状態で新規記事を書きまくるのは、無駄な努力になりやすいです。

ブログがこうした状態になっているときは、

・サーチコンソールを見て、伸びしろのある記事をリライトする

・過去の記事をザクザクとリライトする

・検索で読まれていない無価値な記事は削除する

といったアクションを取ると、改善していく傾向があります。もちろん、同時並行で新規記事を仕込んでいくことも大切です。

特に、過去記事の削除は効く可能性があります。

イケハヤのブログも、2020年に1万件以上の記事を削除しました。不思議なもので、消しただけで少し検索エンジンでの評価は上がりましたね。

いずれにせよ、あなたがライティングの素人であれば、最初の半年はひたすら書きまくるのをおすすめします。ライティング技術が上達しないかぎり、記事を改善することもできませんからね。

みんな「お金」と「仕事」の話が大好きだ。

読まれるブログを作るためには「読まれるテーマ」を把握することが重要です。

ブログの世界では、明らかに「読まれやすい」テーマが存在するのです。

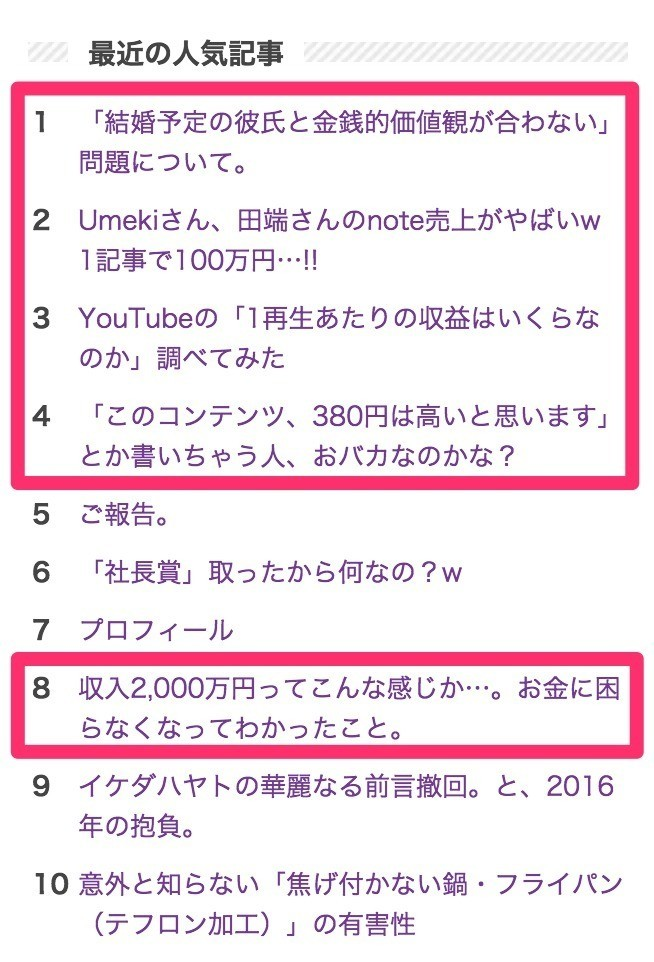

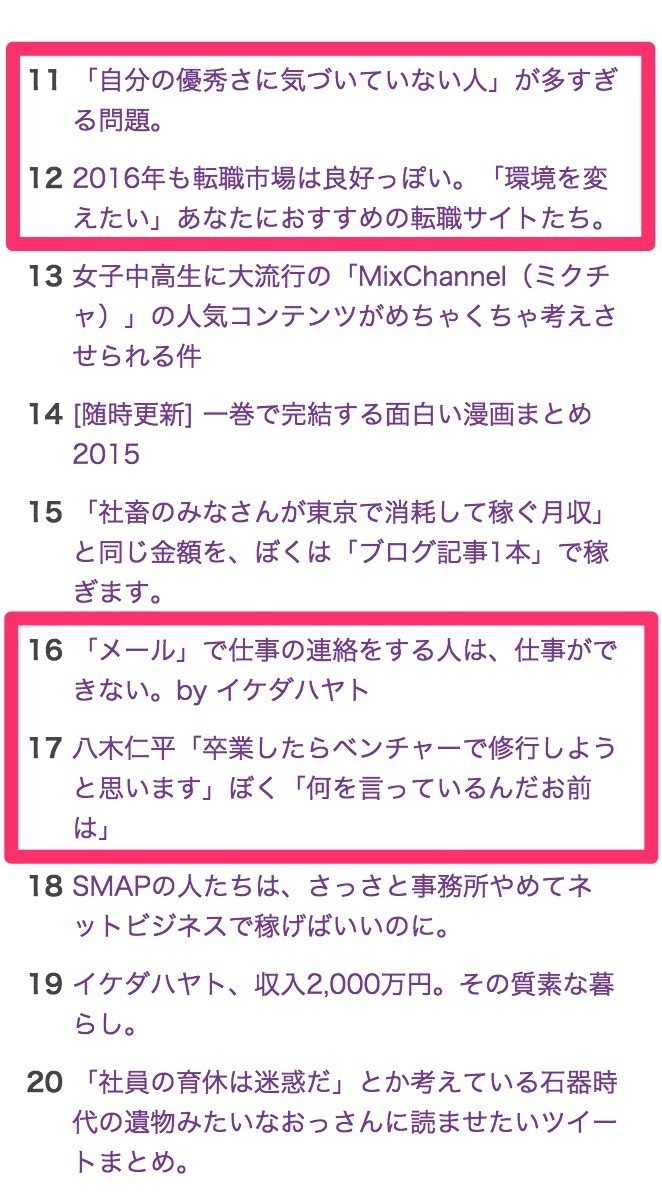

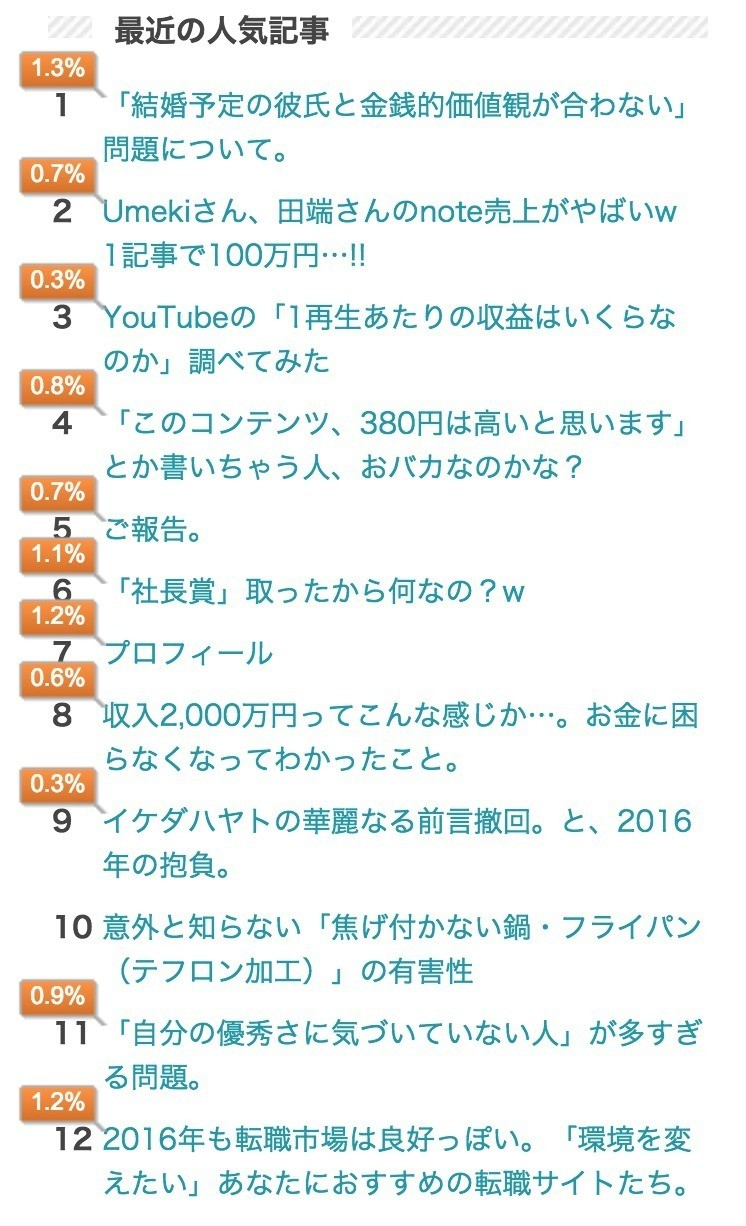

いくつかあるんですが、ぼくが多用するのが「お金」。実際、直近のアクセス数トップテンのうち、5つの記事が「お金」をテーマにしたものです。

もう、みんな文句なしに、お金の話が好きなんですよ。だから、ぼくはお金の話を書くようにしています。ぼくも、お金の話すごく好きですしね。

もうひとつウケるのは「仕事論」。やはり、ランキング上位に食い込んでますね。

ご存知の通り、ぼくはよくサラリーマンをdisってアクセスを稼いでいます。だって、ほんとうにサラリーマンじゃダメだと思うんですもの。

「お金」や「仕事」は、記事としての収益性も高い傾向があります。

たとえば「ノマド的節約術」なんて超人気ブログ。

ここは「節約術」という切り口でコンテンツを制作し、収益につなげています。このブログだけで年商数千万、下手すると年商2〜3億くらいあるんじゃ……。ちょっとレベルが違います。

クレジットカードや銀行口座の広告が表示されていますが、「節約術」というコンテンツは、こういった商材と相性がいいんですよ。

「節約術を知りたい人が、このブログを読んで、実際に節約になるサービスの利用を始める」。読者・広告主・ブロガー、三方良しの美しい動線です。

「仕事論」は転職サイトのアフィリエイトと相性がいいですね。うちのブログでは「みんなの退職記事」を募集して、記事の最後に転職サイトへのアフィリエイトリンクを入れています。

誰かの退職記事をじっくり読むような人は、多分、転職したいんですよ。

だから、記事の最後にリンク集をつけておけば、転職サイトを利用してくれる可能性があります。やや雑ですが、そこそこ収益が発生しました。

特に抵抗感がないようなら、「お金」と「仕事」をテーマにした記事、ぜひ挑戦してみてください。これは個々人の価値観が反映されるので、記事としても面白いものが生まれやすいです。

その他、読まれるテーマ。

ウェブでウケるテーマは他にもありまして、中川淳一郎さんの名著「ウェブはバカと暇人のもの(2009年)」にはこんなリストが提供されています。

======

1. 話題にしたい部分があるもの、突っ込みどころがあるもの

2. 身近であるもの(含む、B級感があるもの)

3. 非常に意見が鋭いもの

4. テレビで一度紹介されているもの、テレビで人気があるもの、ヤフートピックスが選ぶもの

5. モラルを問うもの

6. 芸能人関係のもの

7. エロ

8. 美人

9. 時事性があるもの

======

「エロ」「美人」などは身も蓋もない感じでいいですねw でもまぁ、たしかに「美女画像集」とかは読まれるんですよ。意味ないので、ぼくは作りませんが…。

ここに掲載されていないものだと「絶景写真」「ネコ」「泣ける話」「嫌韓・嫌中ネタ」とかもありますかね。まぁ、ようするに「2chまとめ、NAVERまとめあたりで人気のコンテンツ」です。

ここ1〜2年の傾向としては「女性ウケするコンテンツ」のアクセスが伸びやすくなってきた印象があります。インターネットが幅広い層に浸透した証左なのでしょう。

ただまぁ、「ウケるコンテンツ」がいいコンテンツであるとはかぎりません。むしろ、テレビのバラエティ番組と同じで、ロクでもないコンテンツの方がウケちゃいますね。

アクセス数だけ追い求めると「netgeek」のような粗悪なメディアができてしまうので、バランス感を忘れないようにしましょう。

話題のニュースに言及する。

中川淳一郎さんもリストに入れていますが「時事性ががあるもの」はアクセスを稼ぎやすい傾向があります。こちらは挑戦してみる価値があるテーマですね。

2016年1月に「SMAP解散騒動」が話題だったので、「SMAPの人たちは、さっさと事務所やめてネットビジネスで稼げばいいのに。 」という記事を出してみました。

普段は芸能ニュース絡みのネタは書かないんですが、なんかそういうことが書きたい気分だったんですよね。

こちらは案の定?よく読まれて、15,000PVくらいまでいきました。記事自体は15分くらいで書いてます。ついでに、記事の最後に有料マガジンの宣伝も入れてます。こんな感じ。

粗悪なニュースコメンテーターみたいになるのはダメですが、その話題に対して、自分が何らかの「体験にもとづく意見」を発信できるのなら、記事にしてみる価値はあります。

初心者の方には、トレーニングの一貫として、「Yahoo!トピックスに掲載されているニュースをピックアップして、自分のコメントを書いてみる」という方法をおすすめしています。

ぼくもこのトレーニング、1年くらいやってました。自分のコメント力の低さに嫌気がさすので、おすすめです(笑)

ネット上で影響力のある人(インフルエンサー)に絡む。

もうひとつ、自分のブログを多くの人に読んでもらうための、一般的テクニックをご紹介。

話は簡単。「ネット上で影響力のある人(いわゆる「インフルエンサー」)」に、ブログ記事で絡んでいけばいいのです。

かくいうぼくも「インフルエンサー」にカテゴライズされる人種でして、ツイッターでは6万人ほどのフォロワーがいます。

ぼくがあなたのブログをツイートすれば、それだけ250〜500ページビュー程度が流れ込みます。

みなさんがアクセス数を増やしたければ、「イケハヤが思わずツイートしたくなるような記事」を書けばいいんです。そうしてぼくが実際にツイートすれば、その瞬間に、アクセス数はグッと増えちゃいます。簡単ですね。

では、「イケハヤがツイートしたくなるような記事」というのは、どのようなものでしょうか?

これを考えるのが、インフルエンサーを利用したコンテンツ制作です。「あの人が拡散してくれるのは、どんな記事だろうか?」という「入り口」から、コンテンツを練っていくわけですね。

ぼくの場合だと「移住」にとても関心があるので、このテーマの記事なら高い確率でツイートします。たとえば、

「東京で消耗しているわたしが移住を決意した5つの理由」

「和歌山出身のわたしが、和歌山への移住をおすすめする3つの理由」

「高知に移住もいいけれど、タイに移住はもっといいよ」

なんて記事とか。

で、こういう記事ができたら、しれっとぼくのツイッターまでメッセージ(mention)を送りましょう。ぼくは割とツイッターをよく見ているので、そのまま迷わずRTするはず。

「イケダハヤトさん(@IHayato)の記事を参考に、こんな記事を書きました。/ 東京で消耗しているわたしが移住を決意した5つの理由 http://bit.ly/xcddfa 」

堀江貴文さん、はあちゅうさん、家入一真さんなんかも、割と反応してくれやすいですね。あんまりやるとしつこいので適度な範囲でやりましょう。

ターゲットが「新刊」を出したタイミングは、拡散が狙えます。高い確率で本人も記事を読んでくれるので、いち早く本を読み、いち早くがっつりとレビューを書いて、ツイッターでmentionを送りましょう。

まとめ記事(リスト記事)を書こう。

インターネットで読まれる文章の「フォーマット」に、「まとめ記事(もしくは「リスト記事」)」と呼ばれる型があります。

この教本でも何度も登場していますが「〜〜するなら〜〜しておきたい10のこと」みたいな記事ですね。

興味深いことに、これは世界的に使われているフォーマットで、海外発のバイラルメディア「Buzzfeed」でも多くのリスト記事が配信されています。

まとめ記事が人気を呼びやすいのは、第一に「読みやすい」からなのでしょう。だらだらと長文がつづられるより、「10のポイント」とかでまとまっていた方が、スッと理解できますよね。

また、著者としても、まとめ記事は「書きやすい」んです。「10選」「3つのポイント」なんて具合に「宣言」しておくと、文章が迷いにくくなります。

読者にとっては読みやすく、著者にとっては書きやすい。ブロガーとしてまず初めに習得しておくべき「型」といえるでしょう。

ただし!それがゆえに、リスト記事は「差別化が難しい」という側面もあります。誰が書いても似た内容になっちゃうんですよね。

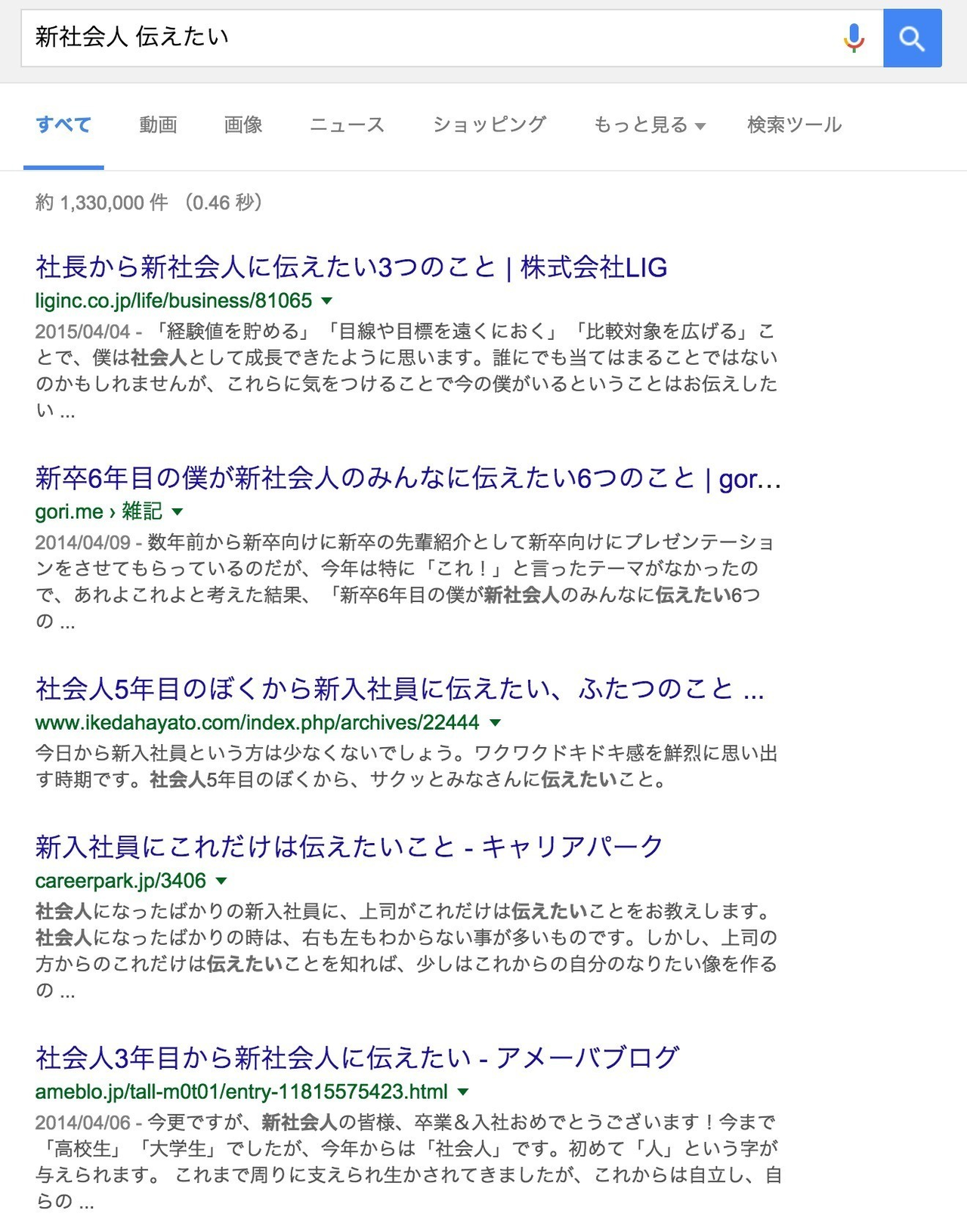

「新社会人に伝えたい5つのこと」なんて記事を書いたとしても、それ自体がネタかぶりなわけです。4月になると、このテーマの記事があふれますね。

この場合は、いっそタイトルで差別化するのがいいのでしょう。

たとえば「夢あふれる新社会人に伝えるべきではない5つのこと」「新社会人になれなかったあなたに伝えたい、3つのこと」なんて感じ。タイトルも「おっ」と思わせますし、内容もガラッと変わるので、だいぶ書くべき理由がでてきます。

というわけで、まとめ(リスト)記事を書くときは、「差別化」まで考えた上で、記事化することをおすすめします。他の誰かがすでにまとめているようなことを、あらためて、あなたが書く必要はないのですから。

ツイートを埋めこもう。

もうひとつ、ブログコンテンツ制作で確実に使えるテクニック「ツイートの埋め込み」についても解説しておきましょう。

すでに知っている方も多いと思われますが、ツイッターに投稿したコンテンツは、自分のブログに埋め込むことができます。

ツイッターのツイートは、規約上、誰のコンテンツであろうが、自由に埋め込むことができます。ゆえに、誰のツイートをどう使おうが、事前の許可は不要です。

以下、規約ページより抜粋(2016年2月時点の情報です)。

ユーザーが Twitterサービスを通じて送信、投稿または表示するほとんどのコンテンツは、デフォルトで公開され、本サービスの他の利用者によって閲覧可能となり、かつ、他社のサービスやウェブサイトを通じても閲覧可能になります。

提供するコンテンツは、本規約に基づいて他の人たちと共有して差し支えないものに限定してください。

このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、Twitterサービスにおけるご自身のツイートを世界中で閲覧できるようにすることを認めたことになります。

ツイートの埋め込みを取り入れると、コンテンツの幅はぐっと広がります。ぜひとも習得しておきましょう。

ぼくは自分で画像を用意するのが面倒なとき、ツイッターに投稿された画像をそのまま貼り付けてます。

たとえば「かずら橋」という観光スポットが近くにあるんですが、ぼく、いい写真持ってないんです。

「写真ないけど、かずら橋紹介したいな〜」というときは、ツイッターで「かずら橋」と検索して、適当なものを拾ってくれば、はいOK。便利ですよね。

朝一番に #祖谷のかずら橋 渡ってきました。怖かった〜 pic.twitter.com/7yalqHc8dx

— maple🍁 (@maple3420) October 7, 2017

こうした埋め込み機能はフェイスブック、Instagramなどにも提供されており、公開されているコンテンツに関しては、同様に許諾不要で埋め込むことができます。

芸能人の画像なんかは権利が厳しいので、「埋め込み機能」を使うと合法的に利用できます。ファンが違法アップしている画像も多いので、「公式アカウント」で公開されているものを選びましょう。

なお、「埋め込み機能」を使うことが条件なので、写真を勝手にダウンロードして加工したり、ましてや販売したりするのはNGです。ツイートに関しても「スクリーンショットでの引用はNG」という見解が一般的ですね。

「あるある共感ネタ」が読まれる。

これもまた差別化が難しいのですが、「あるある共感ネタ」もまた、ブログ記事の基本的な「型」です。

共感系コンテンツのひとつの到達点は、「かっぴー」さんのマンガ作品でしょう。毎回数千いいね!を獲得している、今いちばん面白いクリエイターです。

あるあるネタは、テキストよりも「画像」「イラスト」との相性がいい気がしています。

「あるある共感ネタ」の懐は広くて、超マニアックなところで共感を呼ぶ、というアプローチもありえます。

ヒビノケイコさんの記事なんかは「あぁ〜、細かいけど、すごいこれわかる」と頷いてしまいますね。

・成功する女性の夫の共通点は妻のファン「オレに尽くしてほしい」より「この人の才能を世の中に知ってほしい」

・移住者がぶつかる「田舎暮らし反抗期」テンション高い恋愛が地味な愛に変わる時期

上の話はマニアックすぎるんですが、すごい「わかる」んですよね。

より正確にいうと、「自分がまだ言語化できていなかったものを、かわりに言語化してくれた」という感覚があります。これは、テキストベースの共感系コンテンツが目指すべき境地ですね。

「すでに読者のなかで言語化されているもの」を言語化しても共感を生むんですが、より感動してもらえるのは、「読者のなかのもやっとしたものを、クリアに説明する」という体験です。

これは簡単にできる話ではありませんが、ぜひ意識的に取り組んでみてください。

ブログ記事の理想の文字数について。

ブログの文字数って、どのくらいがいいんですか?

という質問を、よく受けるんです。

ぶっちゃけ「答えはありません」。

それはちょうど、画家になりたい若者が、プロの画家に「絵画作品のサイズって、どのくらいがいいんですか?」と問うようなものでしょうか。

きっと画家は「……う〜ん、自分が描きたいサイズで描けばいいんじゃない?でもまぁ、いきなり大きいのは難しいだろうから、小さめのを練習するのがいいかもね」という程度の回答を示すでしょう。

ブログにおいても、これは同じです。

長文の作品は、何より執筆のハードルが高いです。

読者の飽きさせない「表現力」、書き上げ「集中力」、全体のバランスを整える「構成力」が求められます。

何より大切なのは、「自分が納得できるコンテンツを出すこと」です。納得ができるなら、短い記事でもいいでしょう。

長い記事じゃないと納得できないなら、思う存分書けばいいんです。この記事も、納得できるまで書きたいので、長文になっています。

そもそも、文字数と、コンテンツの質は無関係です。

たとえば、「俳句と一枚のイラスト」なんてコンテンツは「文字数」は少ないですが、読者の心を動かす力を持ちえます。5・7・5の17文字で、人は感動できるんですよ。

もっというと、「画像一枚」でもいいんですよ。バイラルメディアの世界なんかだと、「動画一枚」貼り付けるだけで、10万PVくらい稼ぐこともありますよ。

文字数に囚われると作品の幅が狭くなるので、ぼくはあんまり意識しないでいいと思う派です。

ただ、検索エンジン対策という観点においては、長文コンテンツの方が有利である傾向があります。まぁ、これも一概にはいえないのですが…。

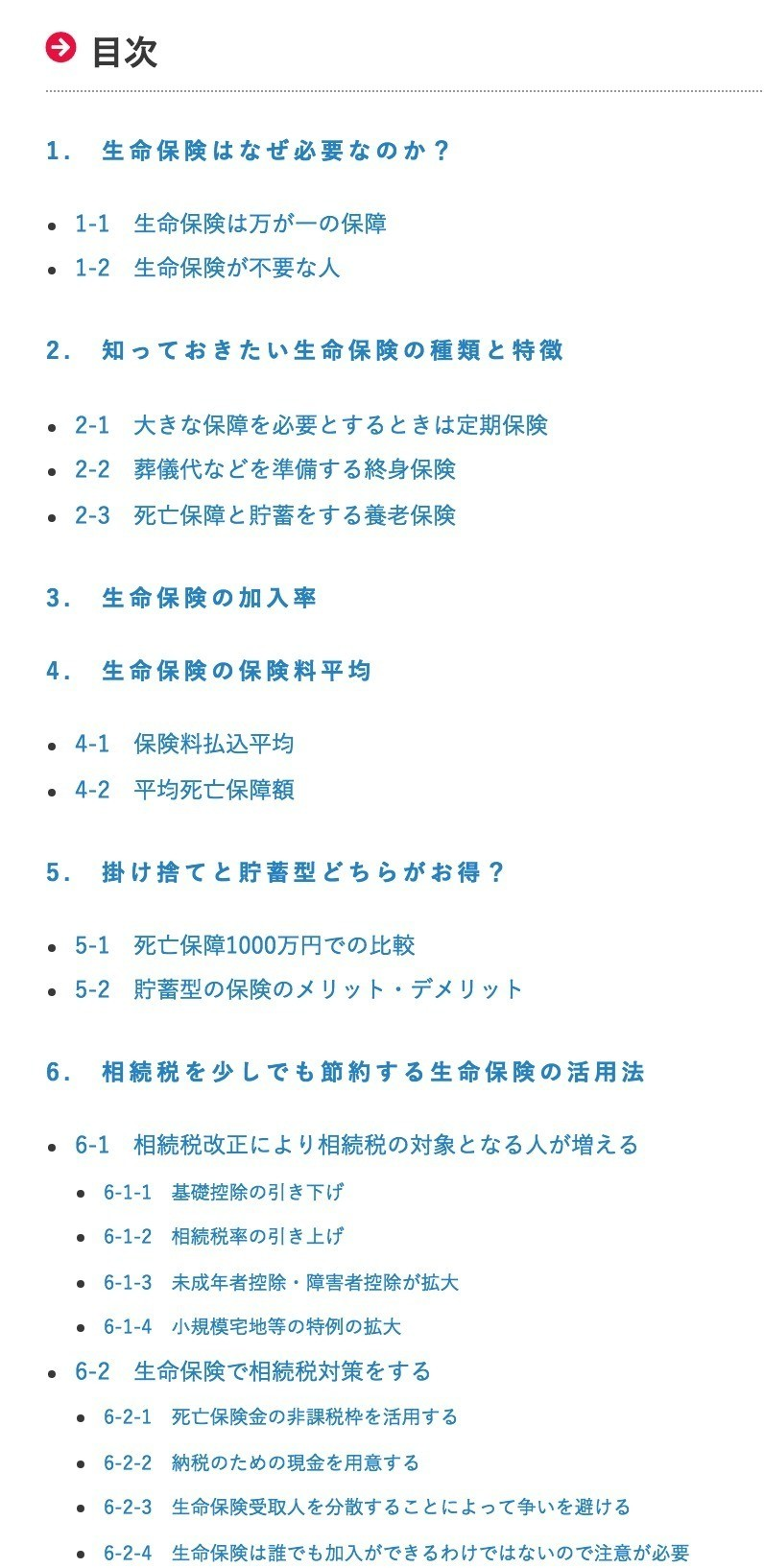

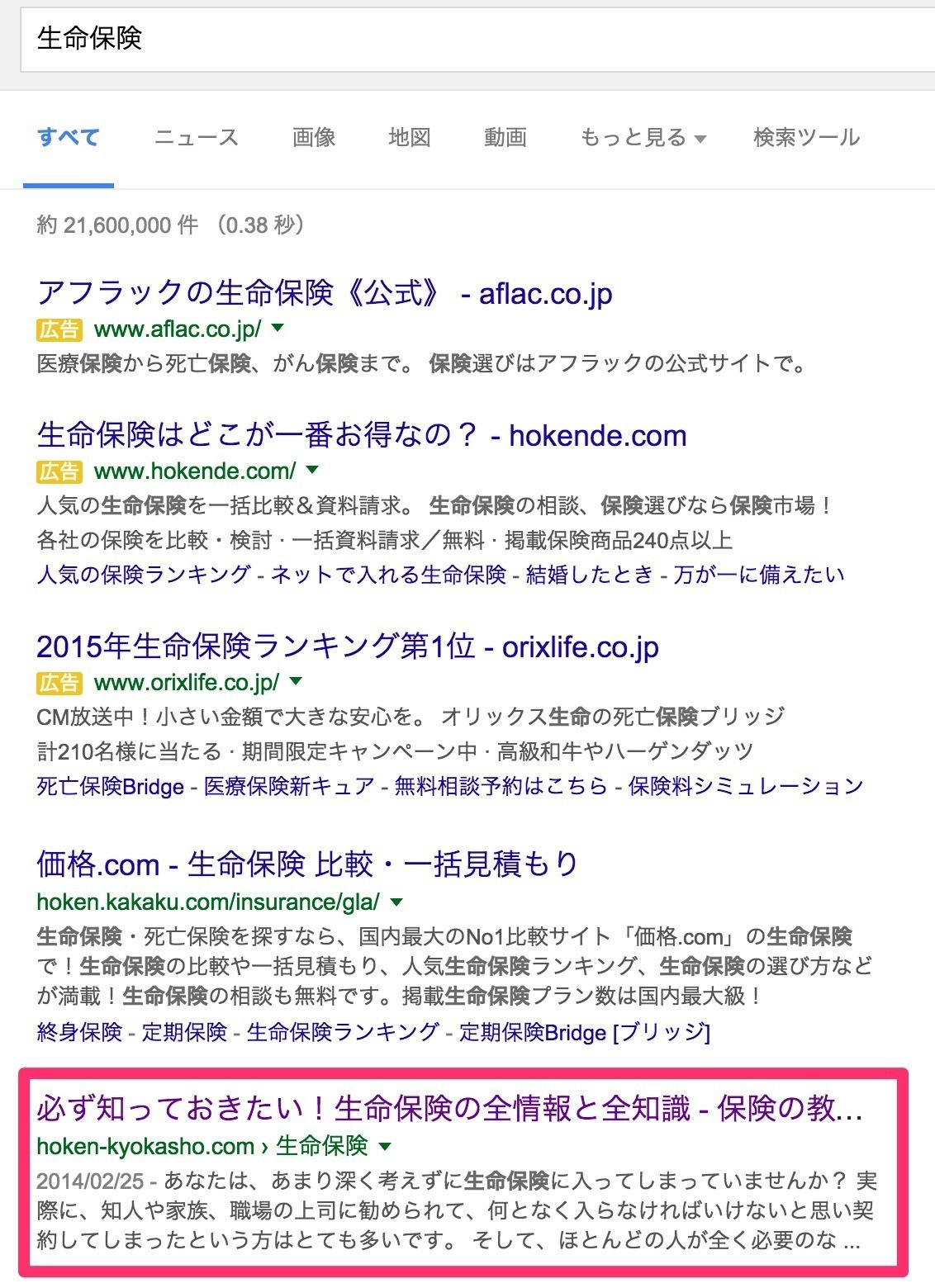

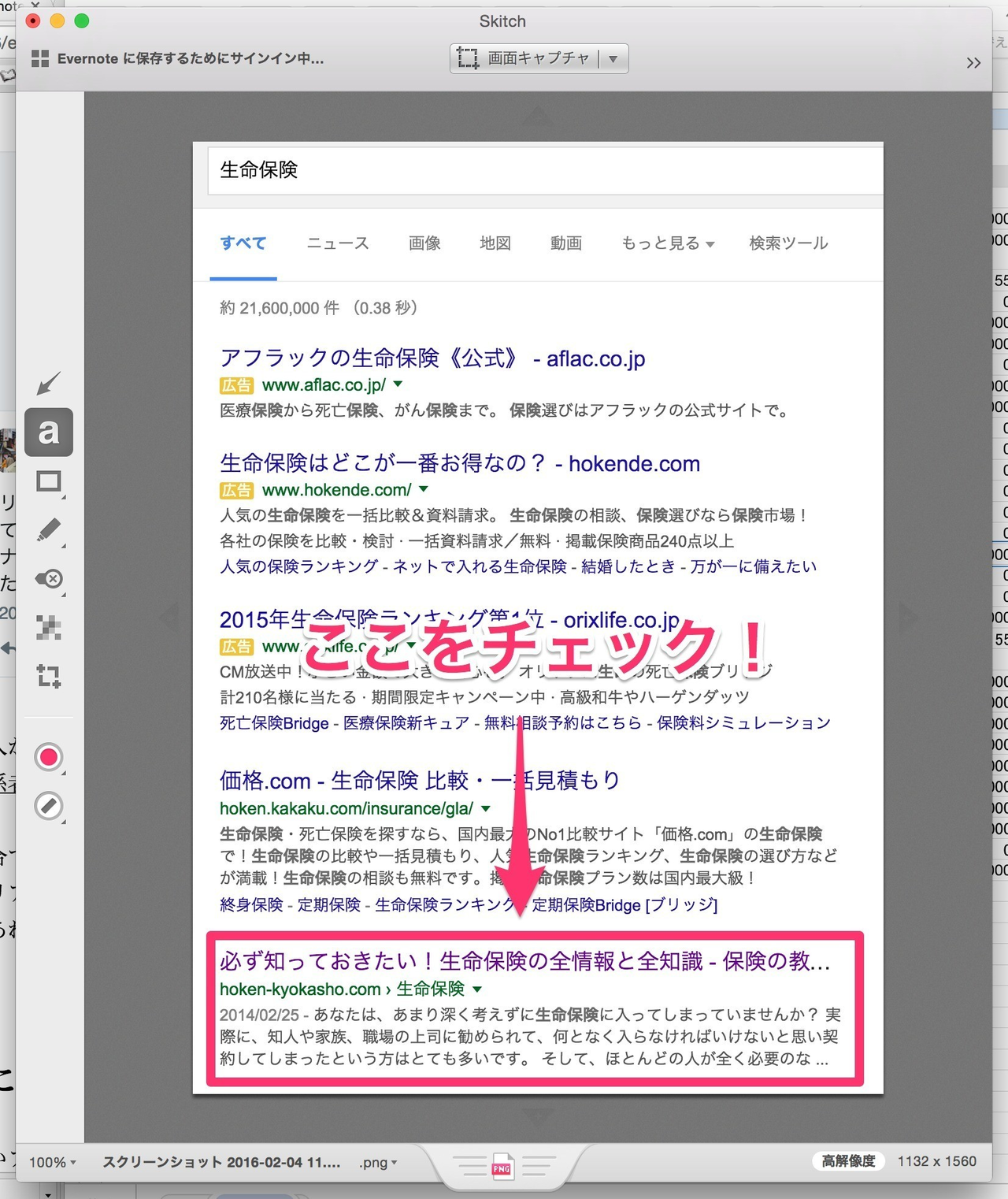

「ビッグワード」と呼ばれる競争性の高いジャンルを攻めるときは、「超長文」で攻めるのが定石になりつつありますね。

「保険の教科書」の記事とか、本一冊以上のボリュームありますね。いやー、これは真似できないw プロの仕事ですね。

この記事は「生命保険」で2位ですね。圧巻。多くの企業が広告を出してまで表示させたい枠を、コンテンツの力だけで獲得しているわけですから。

2017〜2018年時点の検索エンジン対策の世界では「超長文+あとから内容追記(リライト)」という型が、検索上位を狙う一般的なテクニックでした。

2019年あたりからは長文手法はやや通用しにくくなり、よりサイトの評価・権威性が問われるようになってきています。

とはいえ「権威性」は一長一短では身につかないので、結局のところ、淡々とユーザーのためになるコンテンツを作るしかありませんね。

第3章:ブログをもっとよくするために

第3章では、もう一段マニアックなテクニックをまとめておきます。

第2章の内容をある程度実践できるようになったら、こちらを参考に、テクニックの幅を広げてください。

執筆スピードアップ!「MarsEdit」を導入しよう。

ブログを運営する上で、もっとも重要なのは「量」。

では「量」を書くために大切なものはなんでしょうか。

その答えのひとつは、「ツール」なんですよ。

ぼくはMacアプリの「MarsEdit」を使って、ブログを更新しています。

こちらは4,800円と決して安くないアプリなんですが、ぼくはもう、これがないとブログが書けません。MarsEditがないと、作業スピードが半分くらいに落ちてしまいます。

MarsEditのすばらしさについては、他のブロガーが無数の記事を記しています。「MarsEdit 使い方」などでググってください。

とりあえず、Macユーザーで、本気でブログを書きたいのなら、MarsEditは「必須」といえるツールです。生産性が大幅にアップします。

とはいえ、かなり専門的なツールなので、「パソコンとかほんと苦手で、説明読んでもちんぷんかんぷんです」という人は、買わない方がいいでしょう。設定でつまずいて、結局使いこなせないと思われるので。

ちなみに、Windowsの場合は無料の「Open Live Writer」が使いやすいとか。Windowsユーザーの方はお試しあれ。

あんまり解説記事がないので、設定に苦労するかもしれませんが…。うまく設定できたら、そのノウハウもブログにするといいでしょうね。

重要!記事下を最適化する

これ、とてもおすすめなのでぜひとも!実践してください。

「記事下」を最適化しましょう。ここが手付かずのブロガーはめちゃくちゃ多くて、すさまじくもったいない。

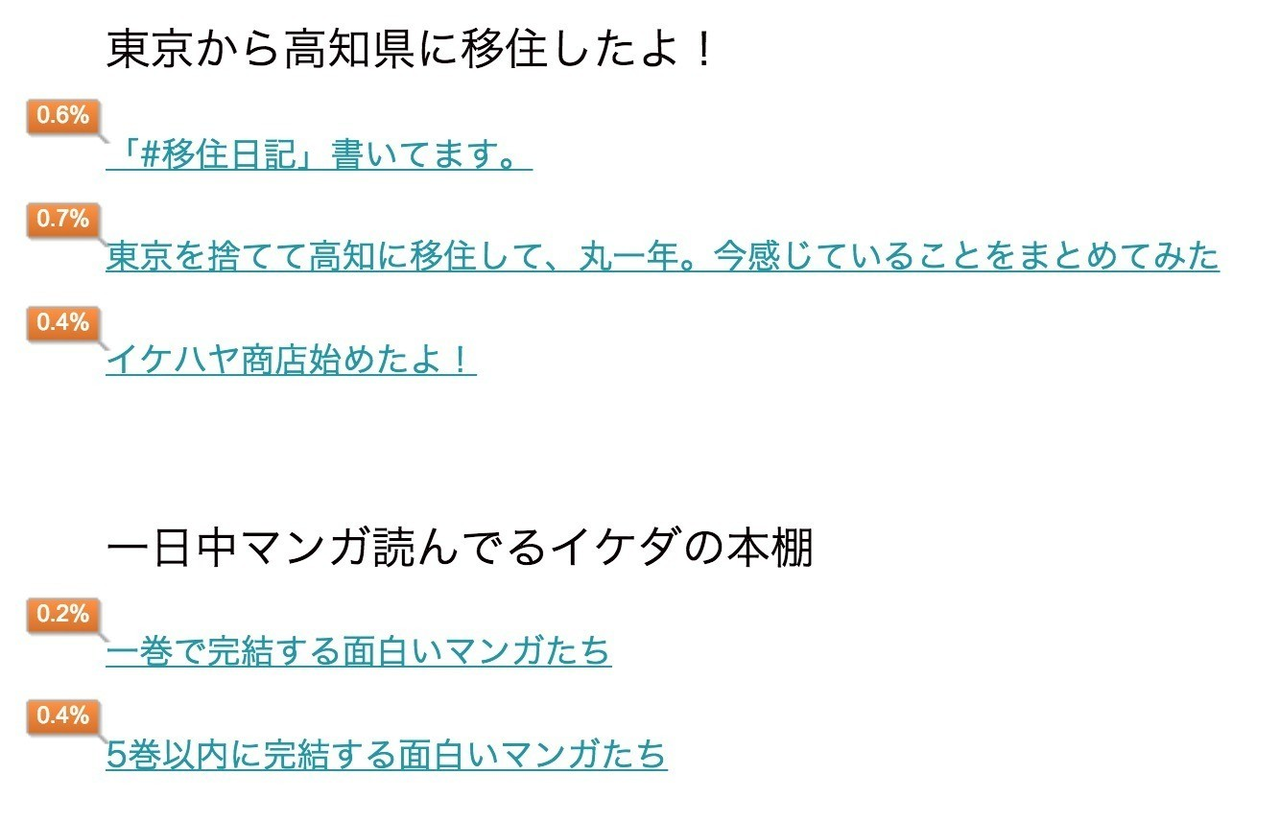

例として、うちのブログの「記事下」をお見せします。

記事の直後に、ぼくはこのような「リンク集」をつけています。記事によっては、本文よりリンク集の方が長いくらいです。で、これがめちゃくちゃ収益・アクセスアップに貢献してくれるんですよ。

記事下で訴求しているのは、いずれも収益性が高い記事へのリンクです。ちなみに、それぞれのリンクは記事に訪れた人のうち、0.1〜1.0%程度がクリックしてくれています。

1万人がアクセスしたら、100〜1,000人が、収益性の高い記事へ移動してくれるわけです。マンガまとめとか、この動線からめちゃくちゃ売れてます。

記事を読んで満足した読者は、良い顧客になってくれる可能性があります。しつこくない程度に売り込みを効かせていきましょう!

アクセス解析をもっと深く。

Google Analyticsについては第2章でも解説しましたが、もうちょっと突っ込んだ話もしておきましょう。

中級者におすすめするのが、Chromeのアドオンの「Page Analytics by Google」。こいつを導入すると、各ページのクリック率なんかが一瞬で取得できるようになり、サイト改善がはかどります。

人気記事のクリック率とか、実に興味深いです。やはり、お金の話はクリックされやすいみたい。「どういう記事タイトルがクリックされやすいか」を理解するためのヒントになりますね。

また、ある程度アクセスがあるのなら、「リアルタイム解析」もたくさんの示唆を与えてくれます。

この画面では、

・今、何人が見ているか

・どのサイトから読者が流れてきているか

・どういうキーワードで読者が訪れているか

・どのページが読まれているか

なんて情報が取得できます。特に「キーワード」は興味深くて、「うお、こんなキーワードで読んでるの!?」という発見があったりします。

たとえば……先日は「イケダハヤト 創価」という流入がありましたね。

知りたい人がいるということなので、これをきっかけに「イケダハヤトは創価学会の関係者ではございません」という記事を書きました。

こんな具合で、リアルタイム解析からは、次のコンテンツのヒントも得られるんです。

リアルタイム解析はスマホアプリでもチェックできちゃうので、ぼくは暇さえあればこのアプリを開いてニヤニヤしています。

検索ワードを狙う。

ブログ運営に慣れてきたら、「自分が上位を取りたい検索キーワードを狙って、記事を執筆する」ことにチャレンジしましょう。

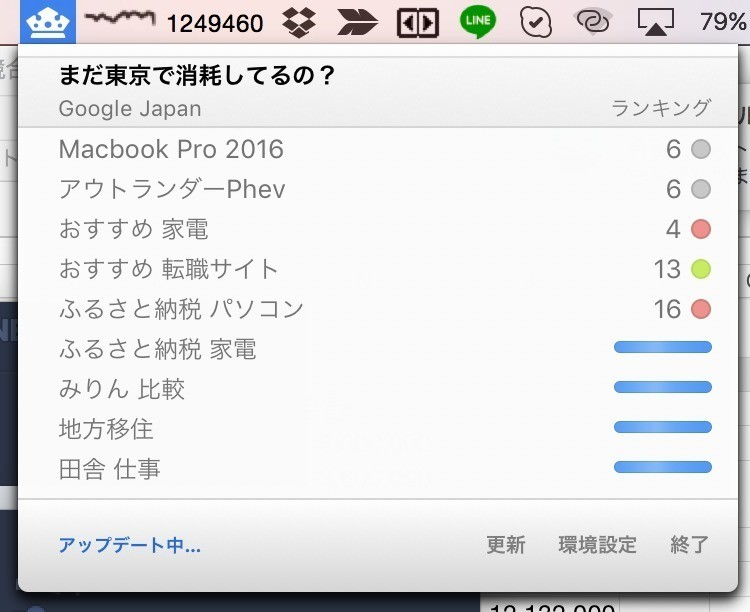

ぼくの場合は「地方移住」「在宅勤務」「おすすめ家電」などなどのキーワードを狙っています。端的にいえば、これらはお金になるんですよ……。

順位をチェックする際に使っているのが「Rank Guru」というツール。安価でシンプルなMacアプリで、ツールバー上でサクッと順位を確認することができます。

Windowsの場合は「GRC」が定番ですね。無料から試すことができるのでぜひ触ってみてください。

(追記:Macでも使えるようになったので、RankGuruからGRCに変えました。こちらのほうが高性能ですね!)

検索上位を意識的に狙えるようになると、ブログの収益性は格段に上がります。

特にアフィリエイト狙いの記事を執筆するときは、ぜひとも検索順位まで意識してコンテンツを作り込みましょう。

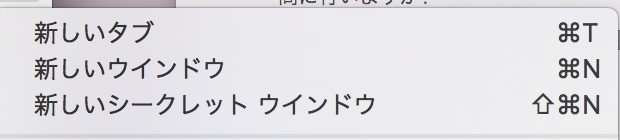

検索順位を確認するときは「パーソナライズド」をオフに。

初心者の方がやってしまいがちなのですが、Googleの実際の画面で検索順位をチェックするときは、パーソナライズド(個人最適化)をオフをにしましょう。

Googleの検索結果は、実は個人個人で違うんです。頻繁にアクセスするサイトを上位表示する傾向があるんで、最適化をオフにしないと、自分のブログが常に上位に来てしまうんですよね。

初心者の方は、これに気づかず「上位取れてるのに、ぜんぜんコンバージョンしない……」と勘違いしてしまいがちです。

具体的にいうと「シークレットモード」でアクセスするのがおすすめです。

シークレットモードにすると、個人最適化は自動的に解除されます。フラットな検索結果を見たいときは、モードを変えるのを忘れないようにしましょう

画像にこだわる。

読みやすいブログ記事を書くためには「画像」にも力を入れる必要があります。

まずおすすめなのは、この記事の執筆にも使っている「Skitch」。画像に「注釈」を差し込むことができる無料アプリです。こんなイメージで使えます。

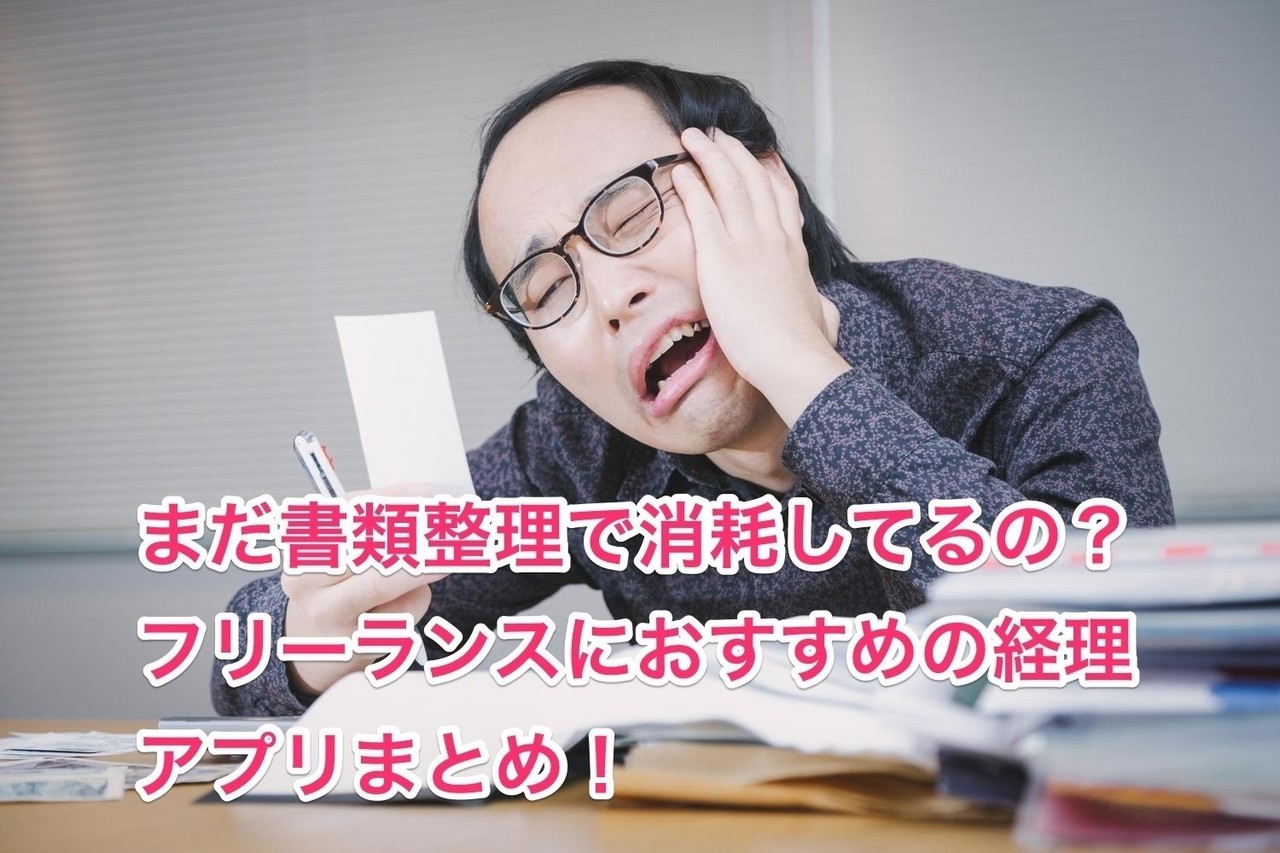

「ぱくたそ」のような無料素材サイトでは、人物写真が無料でダウンロードできます。これとSkitchと組み合わせると、一銭もかからず、こんな感じの画像が作れちゃいます。制作時間1分。

あとは、「集中線追加ツール」も便利です。無料でサクッと、集中線を追加できます。ちょっと印象変わりますよね。

画像の加工はとにかく奥が深いので、好きな方はもっともっと突っ込んでみるのもいいでしょう。「画像の使い方」はそれだけで「このブログはちょっと違うぞ!」と思わせる差別化要因になりえます。

とはいえ、ぼくはあくまで「文章を書く」ことが好きなので、あんまり画像加工はゴリゴリとやらないスタイルです。サクッとできるとはいえ、いちいち用意するのは面倒ですからね。

あと、「ぱくたそ+Skitch」はあまりに一般的すぎて、逆に差別化にならない懸念もあります。ご利用は計画的に。

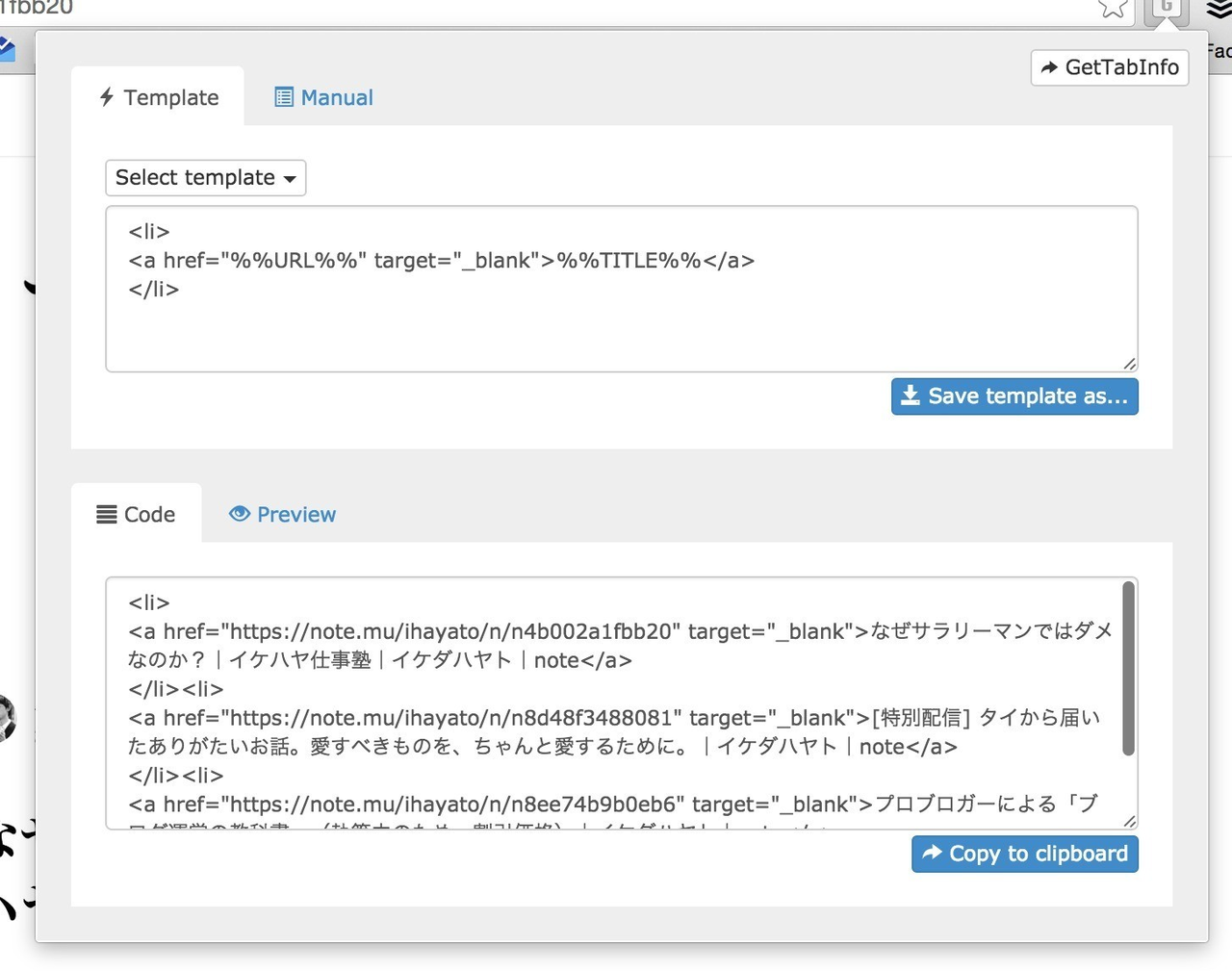

やや上級者向け:「GetTubInfo」が超はかどる。

Chromeのアドオン「GetTubInfo」。

これはかなりマニアックなんですが、導入するとスピード感があがります。使い方の解説はヨスさんが投稿しているので、こちらをご参考に。

[拡張機能]「GetTabInfo」が最強すぎ! 開いてるタブ全部の「関連リンク」が瞬時に?!

ある程度のHTMLの知識がないと使いこなせないツールですが、使えるようになると、作業負担がだいぶ軽減します。

ぼくは<li></li>形式のリストを作るときに、こちらのアドオンを活用しています。一瞬で「target=”blank”」指定の<li>リストが出力されるんですよ。これずっと手作業で書いてたので、めっちゃはかどります。

ヨスさんは「サムネイル付きの関連記事リスト」を出力する際に、こちらを活用しているとのこと。ちなみに「はてブ数」とかも表示することができます。うーん、便利だ。

…という説明の意味がチンプンカンプンでわからない!という人は、とりあえずスルーしておいて大丈夫です。

HTML/CSSの知識がある程度付いてくると、このアドオンの使い勝手の良さがわかってきます。その意味で、このアドオンを使いこなせる人は、割と上級者ですね。意味がわからない人は、また半年後くらいにこの記事を見て、導入に挑戦してみてください。

写真の使い方と、おすすめのカメラ。

「写真」もまた、こだわるべきポイントです。

特にグルメレビュー、観光スポットレビューなどを投稿する場合は、写真のクオリティがそのままコンテンツのクオリティになるので、ぜひともテクニックを習得しましょう。

まず「これはだめだなぁ」と思うのは「写真サイズの掲載がなぜか小さい人」。何気に多いです……。

画像はできるだけ「横幅いっぱい」に掲載しましょう。その方が読まれやすいです。

スマホではしっかり見えていても、PCでは小さかったりするので、よく確認しておくのをおすすめします。

続いて「写真が暗い」というパターン。

モノや人物は、基本的に「太陽光の下」で撮影するのをおすすめします。ランチのレビューを書くときは、自然光が注ぐ「窓際席」に座るのがいいでしょう。

太陽が使えない場合は、カメラ本体、または写真アプリの「明るさ」を調整すると、かなり改善します。

関連してもうひとつよくあるのが「なぜか逆光で撮影」というパターン。構図上仕方がないときもありますが、可能なときは被写体に太陽の光を浴びさせましょう。

まだあります。同じくよく見るのが「なぜか青っぽい」写真。

カメラの傾向によって、青みが強く出てしまうんですよね。iPhoneはやや青っぽい気がします。この場合は「色温度」を補正するといいでしょう。カメラやアプリの機能で、簡単に調整できます。

「モノの写真はマクロで撮る」というのもポイントのひとつです。グルメ系の写真は、とりあえず「どアップ」で撮っておけば外しません。

スマホのカメラの場合、Instagramとかでボケを加工するとよりいい写真になりますね。これはiPhoneとInstagramで撮影しています。

「強めに加工する」というのも、スマホ時代っぽいテクニックだと思います。iPhone 5s+Instagramのみで撮影した写真集があるので、こちらをぜひ。「フィルター」を使うのもいいでしょう。

ついでに、インパクトを出したいときは「縦長」で撮影するのも、重要なテクニックです。縦長にした方が、ブログ記事にしたときに大きく表示されるんですよ。

最近はスマホカメラの性能がいいので、よほどこだわりがなければ、専用のカメラはいらないと思います。イケハヤも最新のiPhone以外は基本的に使ってません。

マンガ、イラストを取り入れる。

つづいて取り入れたいのが「マンガ」や「イラスト」。

やはり、イラストが入ってくると、読み味が変わるんですよ。ちょっとした画像でも、あるとないとでは大違い。

プロブロガーのヨスさんも、ときおり記事中にイラストを取り入れています。まさに、適当な画像でもいいんです。彼はiPadでイラストを制作しているとのこと。

描ける方は、ちょっとしたコミックエッセイに挑戦するのも面白いです。こちらの領域では、たくさんのクリエイターがいらっしゃいますね。最近どんどん増えている印象。

有名どころだと「かーたん」とか。非常に人気のある書き手なので、この領域を攻めたい方は要チェックです。けっこう稼いでそうだなぁ……。

マンガはツイッターやフェイスブック、noteといったSNSと相性がよく、瞬発的にコンテンツが拡散していきます。

場合によっては、イラストレーターに有償で制作を依頼するのも「あり」だと思います。

……というわけで、うちのブログを強化してくれるイラストレーターさん、随時募集中です。高知で働きませんか?少なくとも、毎月10万円分くらいは発注させていただきますので。

そのくらい、マンガ、イラストには力を入れたいんですよね。これからは、コミックの時代です。

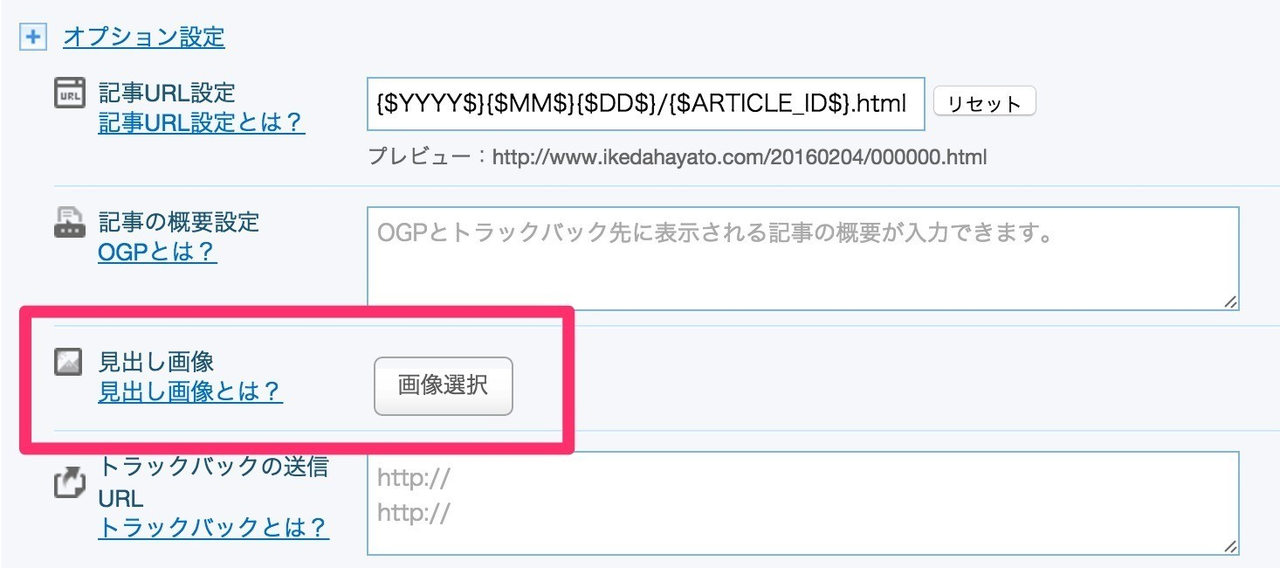

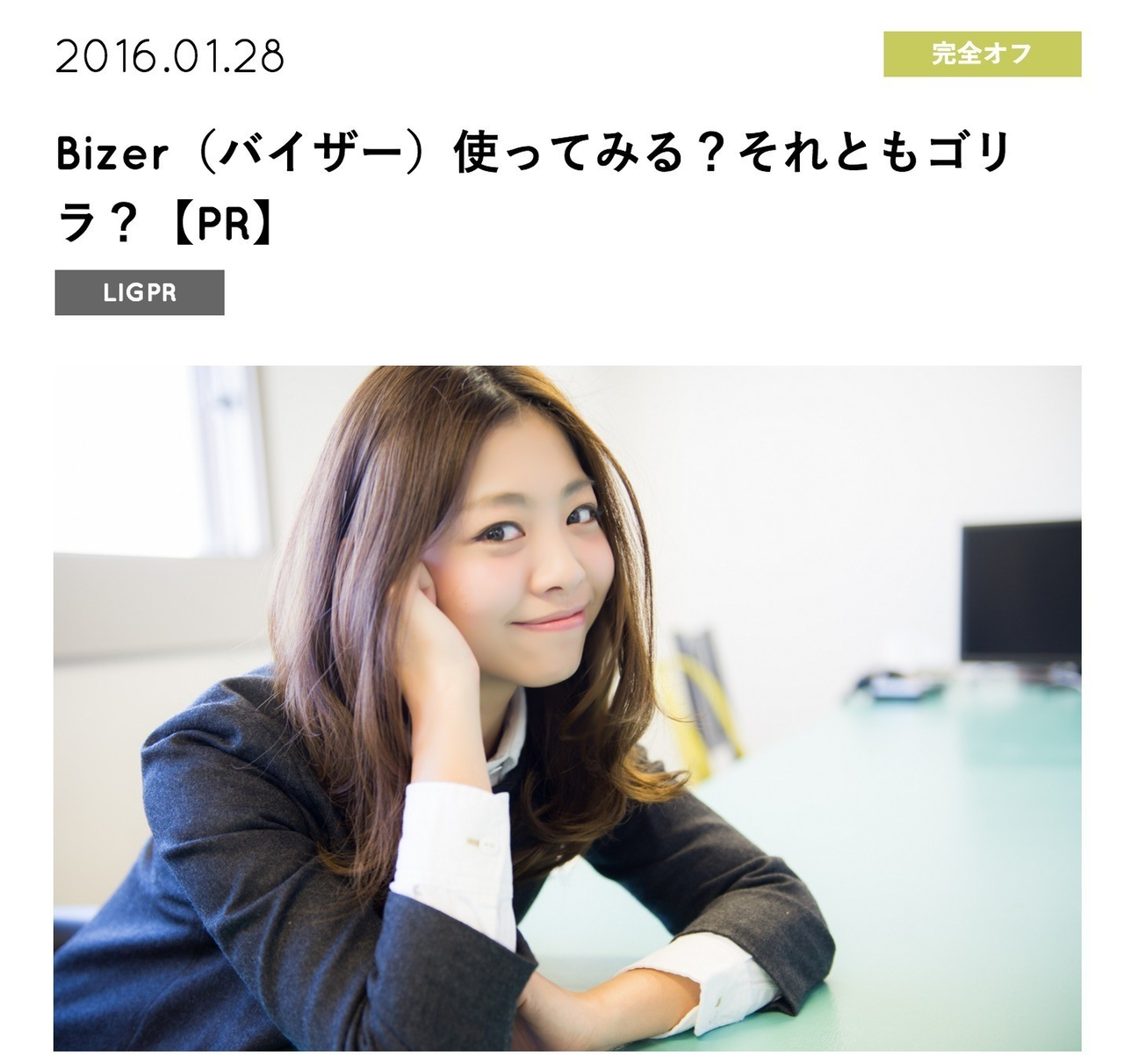

アイキャッチ(見出し画像)にこだわろう。

ちょっと専門的ですが、これは重要テクニックです。「アイキャッチ(見出し画像)」にこだわって、しっかりと設定しておきましょう。

アイキャッチとは、ざっくりいうと「フェイスブックでシェアしたときに表示される画像」です。気の利いた画像を用意しておくと、クリック率が大幅に改善するんですよ。

たとえばぼくのnote記事は、こんな感じでシェアされます。どどーんと文字が表示されて、割とインパクトがありますよね。

ちなみに、ここに「美女画像」を使うと、クリック率が高まることもよく知られています。

ゲスいですが、割と大手メディアも取り入れるテクニックです。美女で釣って読ませるというのは、なんだか身も蓋もないですが……。

アイキャッチは、各ブログサービスの管理画面から設定できます。livedoor Blogの場合は「オプション設定」からどうぞ。

なお、「記事公開後」にアイキャッチを変更したい場合は、フェイスブックの「デバッガー」に記事URLを打ち込み、情報を読み込みなおす必要があります。

作業の意味がわかりにくいですが、フェイスブック側に「アイキャッチ変えましたよ〜」と報告するプロセスだと理解しておけば大丈夫です。

動画を使おう。

「Vine」「Instagram」「YouTube」に動画を投稿し、記事中に埋め込むのも、コンテンツの満足度を高める上で大切です。

動画が特に使えるのは、グルメ記事ですね。たとえばこの記事では、どぶろくの「どぶっ」感を伝えるために、動画を利用しました。

iPadで撮影して、Instagramにアップして、それを埋め込んでます。「どぶろくの写真」だけでは伝わらない「質感」が表現できているかと思います。

他にも、「焼肉がじゅわ〜と焼けている様子」「外国人の友人が生まれてはじめて納豆をたべている様子」「うまいもの食って感動している様子」とかは、撮影してブログに埋め込むと、臨場感が出てきますね。

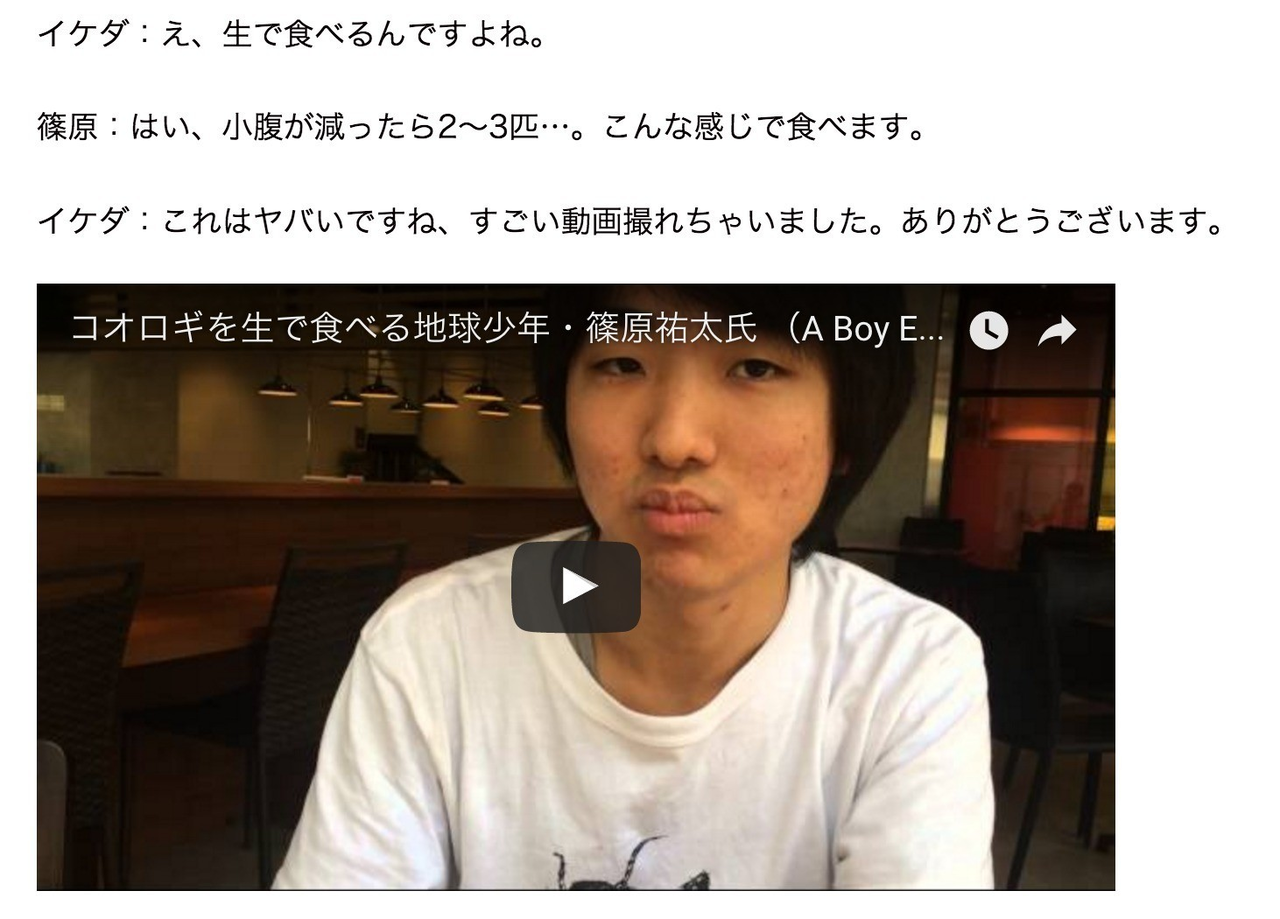

あとは、インタビュー記事のなかに動画を入れるのも面白いです。テキストだけでは伝わらない、インタビュー対象者の魅力を届けることができます。

以前「地球少年」をインタビューした際には、動画でコオロギを生で食べている様子を撮影して、インタビュー記事に埋め込みました。自画自賛ですが、こういう使い方はうまいですね。

動画はそれ自体はそこまでお金にはならないのですが、コンテンツの幅を広げるためにはとても有効です。「スマホで撮影してInstagramにアップする」程度なら特別な技術はいらないので、ぜひお試しを。

「売り物」を用意しよう。

これは「収益化」の話なのですが、重要なので書いておきます。

せっかくブログを運営しているなら、何か「売り物」を持ちましょう。

どんな売り物がありえるか?たとえば、こんなものをブログでは販売することができます。

・有料のnote記事

・有料サロン

・セミナー、講座のチケット

・書籍

・ハンドメイド商品

・自社開発している製品、サービス

・コンサルティング

あたりが一般的ですかね。たとえばヒビノケイコさんは「自分の書籍」「お菓子(ECサイトへリンク)」「おすすめの商品(Amazon、楽天アフィリエイトを利用)」なんかを、「記事下」で販売されています。

彼女の書籍はいわゆる「自費出版」で、半年で1,000部を売り切っています。恐るべし…。

8年前に移住してから異文化の中で感じてきたことを伝えたいと思い、編集し、漫画を描き、ひとつの書籍を作りました。

刷り上った書籍の段ボールがどどーんと5~6個届いて部屋いっぱいになり「ど、どうしよう・・・無名の私がこんなに売れるんだろうか」と、なかば絶望的な気分になったんです(*・ω・)ノ

・・・が、その心配をよそに、およそ半年で1刷り目1000冊が完売しそう。次はKINDLE化して、紙は何部刷ろうか?と考え中。

ヒビノケイコさんは紙の本を制作しましたが、これは電子書籍でもいいでしょう。ブログと書籍は商品的に相性がいいので、ぜひ書籍を制作して、ブログの記事下で販売してみてください。

あなたがカメラマンなら、自分の作品&撮影ノウハウとともに「写真撮影サービス」や「写真ワークショップのチケット」を売るといいでしょう。

あなたが公認会計士なら、「公認会計士の受験ノウハウ」を有料noteにまとめて、ブログで販売しましょう。

あなたがラーメン大好き人間なら、「2,000店以上のラーメンを食べたわたしが選ぶ、ほんとうにおいしいラーメン屋20選」という電子書籍を売りましょう。

ブログは自分のビジネスを拡大するためのツールにもなります。継続的に創作を続けられるよう、戦略的に収益を確保していきましょう。

有料記事に挑戦しよう。

ブログをもっとよくするために、noteでの有料記事に挑戦してみましょう。

これはやってもらうとわかるんですが、有料記事と無料のブログって、書き手として「態度」が変わるんです。

有料記事の場合は、やはり自然と「お金を出すに値するコンテンツ」を書くようになります。感覚が鋭い方は、「あぁ、自分の筆力ではまだ有料コンテンツは難しいな…」ということにも気づけます。

有料記事は、いってみれば「入場料を払ってもらって、自分の演奏を聞いてもらう」ようなものです。

無料のブログは、「誰でも聞ける路上ライブ」のようなものです。

どちらがコンテンツとして優れているということはありませんが、演奏するにあたって、クリエイターの態度は変わりますよね。

ストリートライブで人気があるミュージシャンは、チケットも売れるでしょう。もちろん、逆もまたしかり。路上でスルーされるミュージシャンは、ライブハウスでもスルーされます。

有料記事を執筆することで、あなたは自分の能力をひしひしと実感することになります。課題が見つかることもあれば、「意外とわたしは戦える!」と自信を強化することもあるでしょう。

まずは一度、渾身のコンテンツをnoteで有料販売してみてください。記事を作るだけならタダですから。

売り始めてみると、自分の力量がわかります。ぼくのような「プロの書き手」のすごさが、もう一段上のレベルで理解できるはず。からだで学びを得るためにも、ぜひ挑戦してみてください。

あなたの「文体」を作ろう。

「文体」については、語ることが多いです。

ぼくらブロガーがもっとも意識すべきことは「文体」といっても過言ではありません。

それは言い換えると、文章の内容は、どうでもいいんです。

むしろ、その内容をどう表現するか、という意味においての「文体」こそが重要です。

極論、読者はあなたの文章の内容ではなく、「文体」を読んでいます。熱心な読者であればあるほど、文体に魅力を感じているはずです。

「文体」の定義は広くて、たとえば「イケハヤ文体の特徴」をことばで記述すると、

・ツイッターでライブ的な文章を書き散らし、ブログにそれをまとめる。

・「まだ東京で消耗してるの?」など、読者を「煽る」。

・サラリーマンをdisる。

・曖昧なことばを使わず、「断言」する。

・読者に媚びず、自分の書きたいことを書きつづける。

・お金の話を含め、できることはすべてオープンにしてしまう。

なんてところでしょうか。特に「断言する」「サラリーマンをdisる」なんて文体は、固定ファンがだいぶ付いていそう。

読者はぼくが語る具体的内容よりも、むしろこういう「スタンス」を、魅力に感じてくれているわけです。プロの書き手である以上、内容がある程度いいものであることは、前提ですからね。

見出しやタイトル、写真や動画の使い方も、文体を構成する要素です。

たとえば、「市況かぶ全力2階建」は特徴的な文体で記事を制作しています。これはほんと、すばらしい事例なのでぜひご参考に。

「文体」に関しては感覚的なものなので、どうにも説明が難しいところがあります。みなさんに好きな作家がいれば、ピンとくるかもしれませんが…。

文体というのは、音楽でいえば「音色(おんしょく)」みたいなものかもしれません。

ぼくは「Queen」のブライアン・メイのギターの音色が大好きなんですが、かなり特徴的で、イントロ聞いただけで「あぁ、これブライアン・メイのギターだ」とわかるんです。

彼の場合は、どんな楽曲を演奏していようが、ブライアン・メイの音楽になるんです。これはクリエイターが目指すべき、究極的な境地です。

ブログにおいてもそれは同じで、「書き手の名前を見せなくても、書き手がわかる」という状態は理想です。

ぼくはときどき「記事タイトルだけでイケハヤの記事だとわかった(だから読まない)」というdisコメントをもらうんですが、これはとても光栄なことです。

タイトルという短い文字列で、イケハヤの存在を嗅ぎ取ってもらえているということですから。

おわかりの通り、自分の文体をつくるのは、一朝一夕でできることではありません。文体の形成は、人生をかけて取り組んでいくテーマです。

ぼくもいまだに、自分の文体を模索しつづけています。

そして、それがまた、ぼくの文体になっているとも思います。イケハヤの熱心なファンは、きっとそこを楽しんでくれているのでしょう。

記事タイトルにこだわろう。

初心者〜中級者が抜け出せないのが、「つまらない記事タイトルしか書けない」というフェーズ。

記事タイトルも実は、超重要な差別化要因なのです。

上で書いたとおり、ぼくはしばしば「記事タイトルだけで、イケハヤの記事だとわかってもらう」ことがあります。これはひとつの理想です。

みなさんもぜひ、「ツイッターに流れてきた記事タイトルだけで、自分の記事だとわかってもらえる」というレベルを目指してみてください。

記事タイトルには正解があるわけではありません。なので、ここでは「ひたすら、自分らしい記事タイトルを模索しつづけるべきだ」ということ以上は言えません。

ポイントがあるとしたら、「人は意外と細かいところを見てくれる」ということが指摘できますかね。たとえば「!」ではなく「!!」や「!?」を使うだけでも、印象はガラッと変わります。

こんな具合。

A:ブログで稼ぐ方法を公開!まだサラリーマンで消耗してるの?

B:ブログで稼ぐ方法を公開!! まだサラリーマンで消耗してるの!?

ぼくは最近、記事タイトルで「!!」を使う気分になっています。

その方が、オリジナリティが出る気がするんですよね。でも「?!」はちょっと下品なので、あんまり使いません。

事例としては、クックパッドのメディア「くらしのきほん」なんかも、独特な記事タイトルですね。さすが松浦弥太郎さん。ここは「半角スペース」の使い方が特徴的。

「東洋経済オンライン」も、記事タイトルの独自性が強いです。「くらしのきほん」もそうですが、「あえてタイトルを短くする」のは面白いアプローチです。

ブロガーとしてレベルアップしたいなら、他のメディアの「記事タイトル」に注目しましょう。

「なぜかクリックしたくなるタイトル」「タイトルだけで誰が書いているかわかったタイトル」とかは、メモ帳に残しておく価値があります。

いいタイトルが書けるようになると、それだけで、ブログのアクセスは数倍になってもおかしくありません。そのくらい、記事タイトルは重要です。

質問を受け付けよう。

ブログのなかに「双方向性」を取り入れるのも、「テッパン」のテクニックです。

双方向的コンテンツでの有名どころは、なんといっても「DJあおい」さん。ここは多分、500万ページビューくらいあるはず。化け物ブログのひとつですね。

読んでもらえばわかりますが、彼女のコンテンツはほとんどすべて「Q&A形式」です。多い日は1日に4件の回答をこなしていますね。

質問形式のコンテンツが面白いのは、まず、「著者としてラク」なんですよ。

質問コーナーは、自分でネタを考えるまでもなく、あっちからネタがやってくるわけです。質問さえ途切れなければ、エンドレスでコンテンツが生産できちゃいます。

第二に、「コンテンツとして有益になりやすい」という特徴もあります。

この世界では、「誰かが知りたいことは、他の誰かが知りたいこと」なんです。誰かが質問したということは、そのことについて、他の誰かも知りたがっている、ということです。

なので、質問に回答すると、それは多くの人の役に立つコンテンツになりえるんですね。

最後に「読者との接点が増える」のも魅力です。ある種のファンサービスといってもいいでしょう。

かくいううちも「質問箱」を使って質問コーナーを運営していますが、やっぱり読者の方に喜んでいただけるんですね。ちょうどラジオのリスナーが、好きな番組にコンテンツを投稿するような感じでしょうか。

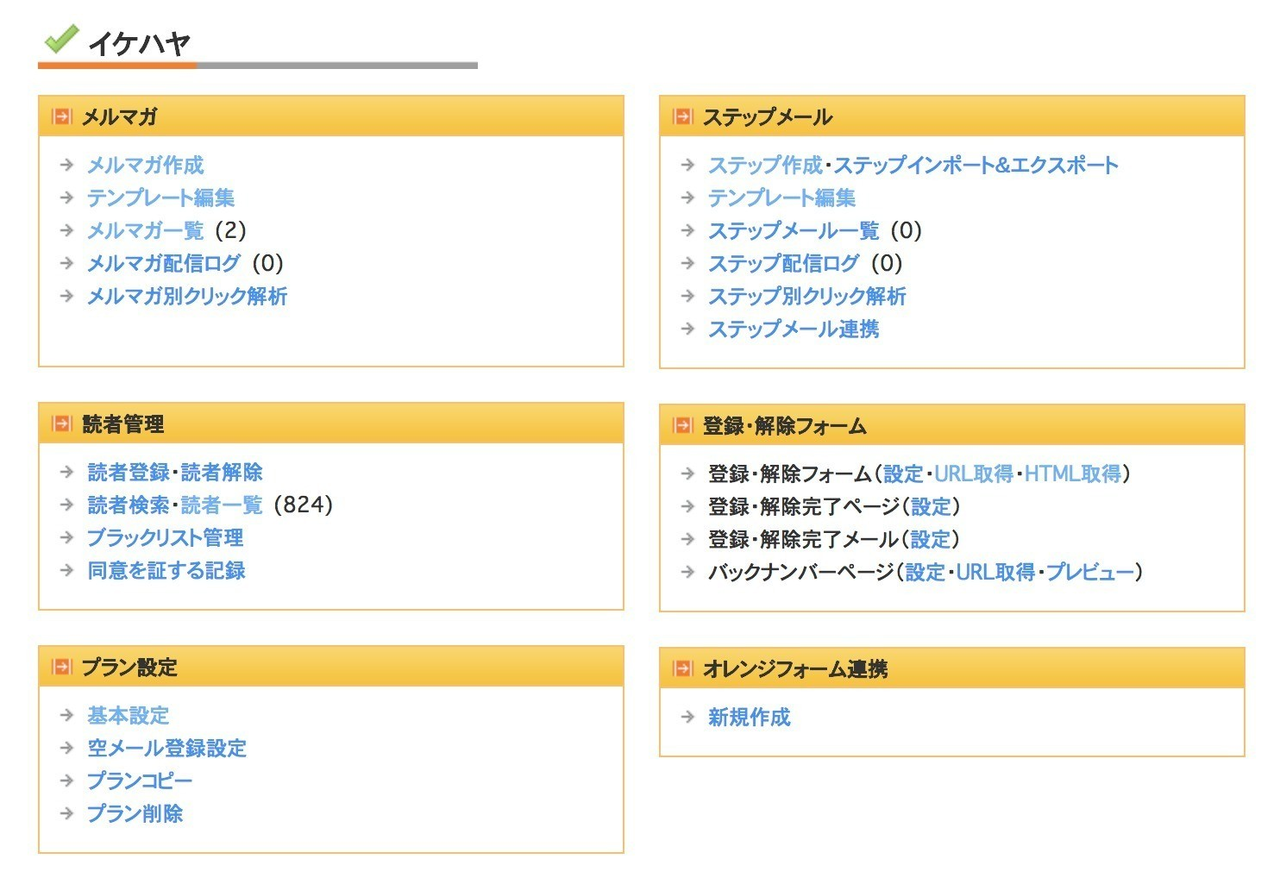

メルマガを始めよう。

偉そうに書きつつ、ぼくは何度も失敗しているのですが……!

やっぱり、メールってよく読まれるんですよ。まだまだメールは死んいません。スマホ時代になって、むしろメールは読まれやすくなった感じすらします。

なので、無料メルマガは余力があればやっておいた方がいいですね。かくいうぼくも反省して、2020年1月からメルマガを再開してみました。こちらで登録できるので、参考にどうぞ。

メールマガジンを持つメリットは、「熱心な読者との接点ができる」ことにあります。一般的にメルマガは、フェイスブックやツイッターよりも、濃いつながりになりますね。

「濃い読者に、一段上のサービスや商品を提供したい」「濃い読者とコミュニケーションが取りたい」なんてニーズを感じている書き手は、ぜひとも取り入れるのをおすすめします。

無料メルマガを運用するツールとしては、「オレンジメール」がおすすめです。やや機能的には物足りないですが、最初やるならこれでいいかなと。

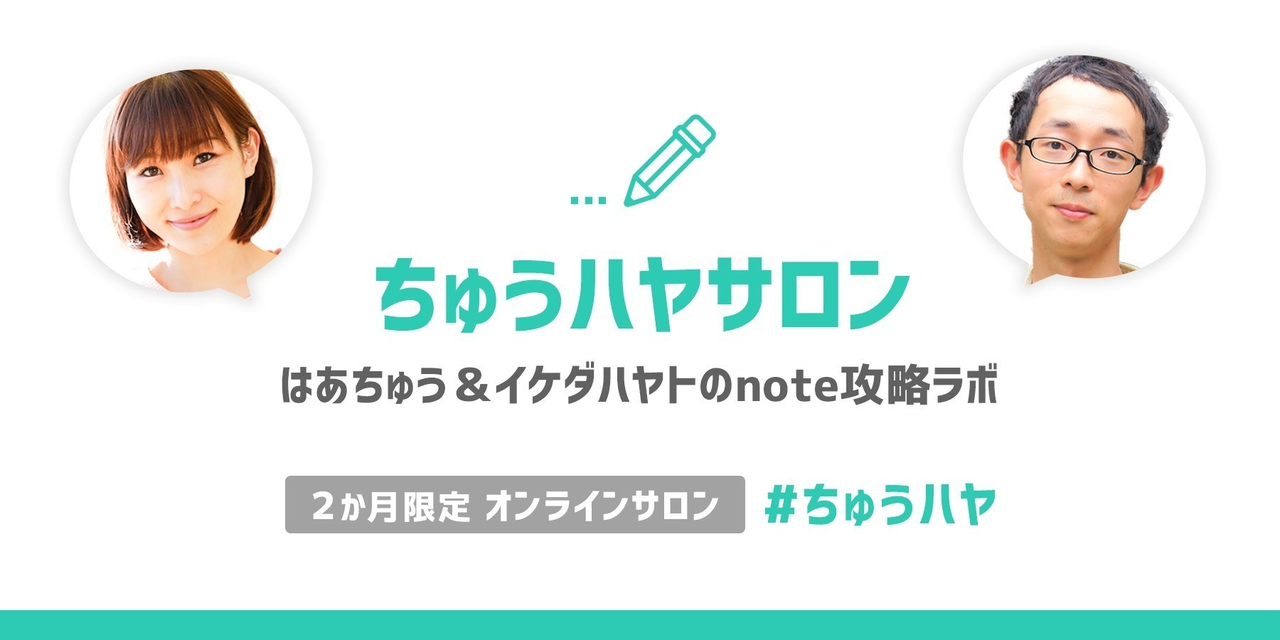

コラボする。

せっかくブログをやっているのだから、誰かとコラボするのも面白い。

ぼくは2016年2月に、はあちゅうさんとコラボでオンラインサロンを立ち上げました。期間限定のサロンですが、大盛況でした。

コラボの幅は無限大でして、たとえば、

・誰かと一緒にイベントを企画する。

・誰かと一緒に無料メルマガを運営する(ex. ブロガーの合同メルマガ「EgdeRank」)

・誰かを取材して、noteでコンテンツを販売する。

・noteのマガジンを複数人で運営する。

などなどなど…。みなさんの創造性をフルで発揮して、いいコラボ企画を実現しましょう。

コラボのポイントとしては、

・自分も相手も「これは超やりたい!」と思えるか?

・「お金にならなくてもやりたい」と思えるか?

・期間限定にするのか?やりつづけるのか?

・お金の分配はどうする?使い道は?

・それぞれの負担は適切な範囲か?

・「内輪ウケ」で終わらない面白さがあるか?

なんてところを固めておくことでしょう。

もちろん、ぼくもコラボ相手を募集しています。「イケハヤとこんなことがやりたい!」という企画をお持ちの方は、お気軽にメッセージください。ビビッとくるもの、お待ちしてます。

第4章:SNSを使いこなす。

SNS、超大事。

プロとしてブログで稼いでいる人の中でも、意外と「SNSに弱い」人が多かったりします。

たしかに、SEO(検索エンジン対策)がうまければ、SNSを使わなくても収益化はできてしまいます。

実際、収益性のいいアフィリエイトサイトなんかは、検索エンジンからの流入だけで月商100〜150万とか作れます。

が、だからこそ!SNSはやるべきなんですよ。

長期的に見れば、むしろブログよりも、ツイッターやフェイスブック、インスタグラムのようなSNSの方が、重要性を増していくとも思います。

この本は「ブログ運営の教科書」ですが、だからといって、ブログに囚われるのはおすすめしません。

予言しておきましょう。

これからのメディアの主戦場は、ブログ以外のSNS、動画プラットフォームに移っていきます。

だから、あなたがブロガーとして大成したければ、SNSを攻略し、ここでコンテンツを流すのは必須です。

というわけで、SNSの攻略にも取り掛かっていきましょう。

SNS活用の考え方、初歩編。

そもそも、SNSをどう捉えるか。これがなかなか、深くて難しい問いです。

まず、初歩的なラインでは、「ブログ更新を告知するツール」と捉えましょう。

ツイッターをなぜやるか。

新しい記事ができたことを、知らせるためです。

フェイスブックをなぜやるか。

同じく、新しい記事ができたことを、知らせるためです。

まずは、そう考えましょう。

なので、ブログ記事の下や、プロフィール欄にソーシャルアカウントへのリンクをはりましょう。あなたのブログ記事を読んで「このサイトは面白い!」と思った人の一部は、新たなフォロワーになってくれるはずです。

もちろん、ブログ記事のなかで、フェイスブックやツイッターのフォローを呼びかけることも有効です。

記事の最後に、「ブログの最新情報が知りたければ、ぜひフォローしてください」とひとこと添えるだけでも、じわじわとフォロワーは増えていきます。

これは必須なので、やっていない方はすぐに取り掛かりましょう。

SNS活用の考え方、上級編。

ブログ告知のためにSNSを使う、というのは初級編のお話。

SNSは、もっと多様な可能性を秘めています。

上級編の考え方はこうです。

なぜツイッターをやるのか?

ツイッターでしか生み出せないコンテンツがあるから。

なぜInstagramをやるのか?

ブログでは提供できない価値を、Instagramでは提供できるから。

なぜYouTubeをやるのか?

YouTubeには、「ブログの告知」以上の意味があるから、です。

ツイッターをブログの宣伝だけに使うのは、超もったいないんですよ。このメディアはブログとはまた違った、すばらしい可能性を秘めています。

ツイッターにはツイッターの、最適なコンテンツのかたちがあるはずで、ぼくらはそれを模索すべきなのです。

各種のSNSには「最適なコンテンツのかたち」があります。

ブログはあくまで、「コンテンツの出し先のひとつ」にすぎません。

あなたが本気のブロガーなら、各種SNSにふわさわしいかたちで、コンテンツを出しましょう。

初級編はあくまで「ブログのリンクを流すだけ」。上級者は、オリジナルなコンテンツを各種のSNSに投稿し、そこで影響力を獲得することを目指します。

ブログとの相性抜群!「ツイッター」の使い方。

2017年現在、さまざまなSNSがありますが、ブロガーとしてもっとも注力すべきは「ツイッター」だと考えております。

ツイッターはブログ自体との相性がよく、同時に、ブログとの違いも明確です。

みなさんにぜひ挑戦してもらいたいのは、「一筆書き」をツイッターに投稿する、という創作スタイルです。

たとえばこんな感じ。

「ネット完結型のコミュニケーション能力」って、かなり習得難しいのかもしれない。

複数の広告代理店マン(面識なし)から、立て続けにトンチンカンな提案メールが来た。

共通するのは「まずは詳細をZOOMで打ち合わせさせてください」。

いや、まずはその打ち合わせやめようよ……。

— イケハヤ@YouTube登録23万人 (@IHayato) May 17, 2020

難しくいうと、ネット完結コミュニケーションのよさは「非同期性」にあります。

いつ返事してもOK、なんならスルーしてもOK。

「とりあえずビデオ会議求める」時点で、めっちゃアナログな仕事スタイルなんだよなぁ……。

書いておいてなんですが、これ全然伝わらなそうだな……。

— イケハヤ@YouTube登録23万人 (@IHayato) May 17, 2020

多いときはそのまま10ツイート、つまり1,000字以上のコンテンツを投下します。

ツイート連投にあたっては、所要時間は10分もかかっていません。「一筆書き」のイメージで、サラサラと文章を垂れ流しています。

このコンテンツ制作のあり方って、ブログとは大きく違うんですよね。

ブログは出す前に何度かチェックするので、厳密な意味で一筆書きとはいえません。ブログ記事自体を、じっくり推敲する人も多いでしょう。

ツイッターは、いわば「ライブ」です。

その瞬間の自分を切り出しましょう。誤字脱字も気にする必要なし。それよりも、その瞬間のエネルギーを、勢いを、大切にしてください。

これは「綱渡り」のようで、慣れないうちは恐ろしいですし、実際に失言をする人もいます。「酔った勢い」はやや危険なので、真似しないほうがいいですね(笑)

「一筆書き」のトレーニングを積むことで、生産量は確実にあがります。1,000本ノックのつもりで、ツイートを投稿しまくりましょう。

このトレーニングを積むことで、不思議なことに、じっくりと作り上げる文章も書けるようになります。騙されたと思って、10,000回くらいツイート投稿してみてください。

なお、ライブで書いたツイートを、あとでブログに埋め込むのも賢いやり方です。

ぼくは最近、このスタイルでの記事制作にハマっています。はあちゅうさんも「ツイート埋め込み記事」が中心になりつつありますね。

ツイッターにブログ記事の「走り書き」を投稿して、あとで肉付けしていく…というのは、効率がいいやり方なのでぜひお試しあれ。

ツイッター攻略については、YouTubeでもがっつり語っています。参考にどうぞ。

ブログとnoteの使い分け。

ここで少し早いですが、ブログとnoteとの使い分けについても。たぶん、気になる人が多いテーマでしょう。

ぼくの場合、2018年1月時点でnoteには

・「ブログ運営の教科書」のような超長文有料記事

を投稿しています。

以前は有料マガジンをやっていたんですが、エネルギーが切れて終了しました……。

ブログの方では

・検索エンジンを意識したアフィリエイト記事

・多くの人に伝えておきたい話

を投稿しています。

最近はめっきり、アフィリエイトブログと化してますね……。

収益性もどんどん向上し、今ではアフィリエイトだけで月商200万円を超える月も出てきました。

疑問に対する明確な答えにならないのですが、みなさんも自分の好みや時代を鑑みた上で、使い分けをデザインしていってください。それもまた、創造性を発揮するポイントなので。

フェイスブックは……スルーでOK。

つづいてフェイスブック。

……なんですが、2020年時点で、フェイスブックはかなり拡散力が落ちています。

国内ではやや下火になっており、以前ほどの爆発力は期待できません。

正直優先順位はかなり低いので、よほど狙いがなければスルーでいいでしょう。

イケハヤも最近はまったく手を付けていません。

フェイスブックは年齢が高めの人がアクティブに使っているので、アラフォー以降を狙う場合なんかは使えますね。

YouTube×ブログの可能性。

2020年時点では、なんといってもやっぱりYouTubeでしょうね!

ブログよりも断然勢いがあるメディアプラットフォームで、イケハヤも2018年からはYouTubeをメインに活動しています。

とはいえ、ブログとYouTubeの組み合わせ方は……けっこう難しいです。

というのも、YouTubeはブログに比べると、視聴者のレベルが低いんですよね(言葉が悪いですが)。

そもそも動画なので受動的に接触することが多く、また、中には「文章を読めない人」もいらっしゃいます。

イケハヤはブロガー→YouTuberというキャリアですが、最初は温度感の違いにかなり戸惑いました……。

そこそこYouTubeは攻めましたが、ブログとの連携方法は特に思いついてないのが現実です。今は「人気のYouTube動画を書き起こしてブログにする」くらいしかできてませんね……。

ここはあんまり考えず、YouTubeはYouTubeで別物として捉えて伸ばすのがよさそうです。

YouTubeについても、動画を作ってます。これ人気動画なんですよね〜。こういう動画がウケるのはなかなか興味深いです。

インスタグラムの使い方。

YouTubeと同じくらい攻略しがいがあるのが、インスタグラムですね。

イケハヤもそこそこインスタグラムは注力をしてまして、すでに7,000人ほどのフォロワーがいます。すべて外注スタッフがコンテンツを作ってくれています。

ブログとの連携は一旦捨てて、今はYouTubeへの集客ツールとして利用しています。

インスタグラムはうまく攻略すれば10万人単位のフォロワーを獲得できるので、しっかりと育てていけば、ブログに対して相当なアクセスを流してくれるメディアになります。

また、フォロワーが増えてくると広告案件も獲得できるようになります。インスタのみで月商50〜100万円程度を稼ぐ人は、2018年以降、かなり増えた印象ですね。

インスタ攻略は本題から逸れる&イケハヤがまだ実績がないので、この教材内ではこの程度の記述に留めさせてください……。レベルアップしたら追記します!

音声メディアも面白い。

2018年の3月から「Voicy」を使ったコンテンツ配信も始めてみました。

これがなかなか好評で、Voicy経由で新たなファンが増えてくれた感触もあります。

音声メディアは接触時間が長いため、自分のことを深く知ってもらうにはうってつけの媒体になります。

あと、嫌いな人の音声コンテンツはそもそも聞くに堪えないので、アンチが寄ってきにくいという性質もありますね。Voicyはどれだけひどいことを言っても炎上しない感じがします。

音声メディアはまだまだ黎明期で、今後大きく発展する余地があるような気がしています。ちょっと意外ですよね。

Voicyは審査制なので万人に配信をおすすめすることはできないのですが、noteは音声配信に対応していたりするので、今のうちから手を付けておくといいかもしれません。

ちなみに、マネタイズに関しては、現在月10〜20万円程度で番組スポンサーを集めています。再生回数が伸びてくると広告価値も出てくるので、うまくやれば音声配信だけでも生計を立てられるかもしれませんね。

ブログはオワコンになっていく。

この教科書を買ってもらったみなさまには申し訳ないですが……

長期で見ると、ブログそれ自体は「オワコン化」していくと見ています。

ざっくりいうと、

・テキストコンテンツは消費されにくくなる

・動画が存在感を高めていく

・SEO集客も厳しさを増す

・SNSやアプリなど、各プラットフォーム上でコンテンツが消費されるようになる(わざわざブログに流れてこない)

・広告予算もブログ(バナー、アフィリエイト)から、他のフォーマット(動画広告、インフルエンサーマーケなど)シフトしていく

なんて感じの構造変化が起こっています。

総じて、ブログそれ自体に明るい未来があるとは思えません。

とはいえ、安心してほしいのは、この変化はすぐに訪れるものではない、ということです。

今後5〜10年をかけて、じわじわとブログは相対的な地位を落としていくでしょう。

今はまだ、ブログは十分ビジネスとしてもメディアとしても旨味があります。

ブログでコンテンツ制作スキルを磨き、実績を作り、その成果を元に自己をインフルエンサー化していくのが賢い道でしょう。

今は、ブログも、YouTubeも、ツイッターも、メルマガも、全部やらないとダメなんです。

「ブログだけ」で戦えていた今までの時代は「ボーナスタイム」だったと思っています。

意識高く、価値あるコンテンツを生産していきましょう!

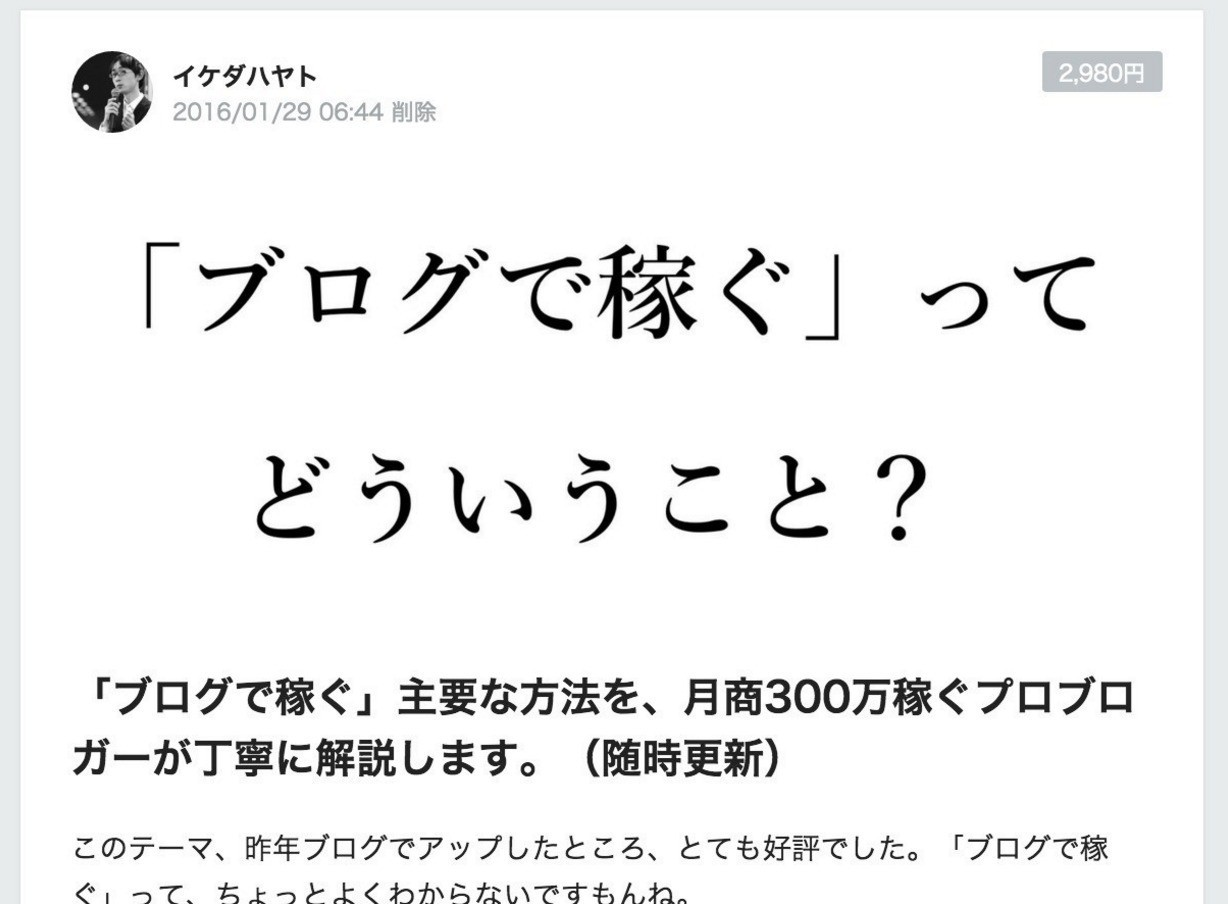

第5章:マネタイズを始めよう。

ブログマネタイズは様々なアプローチがあります。

主要なものをすべてまとめるので、ご自身のやり方にあうものを選択して、取り入れていってください。

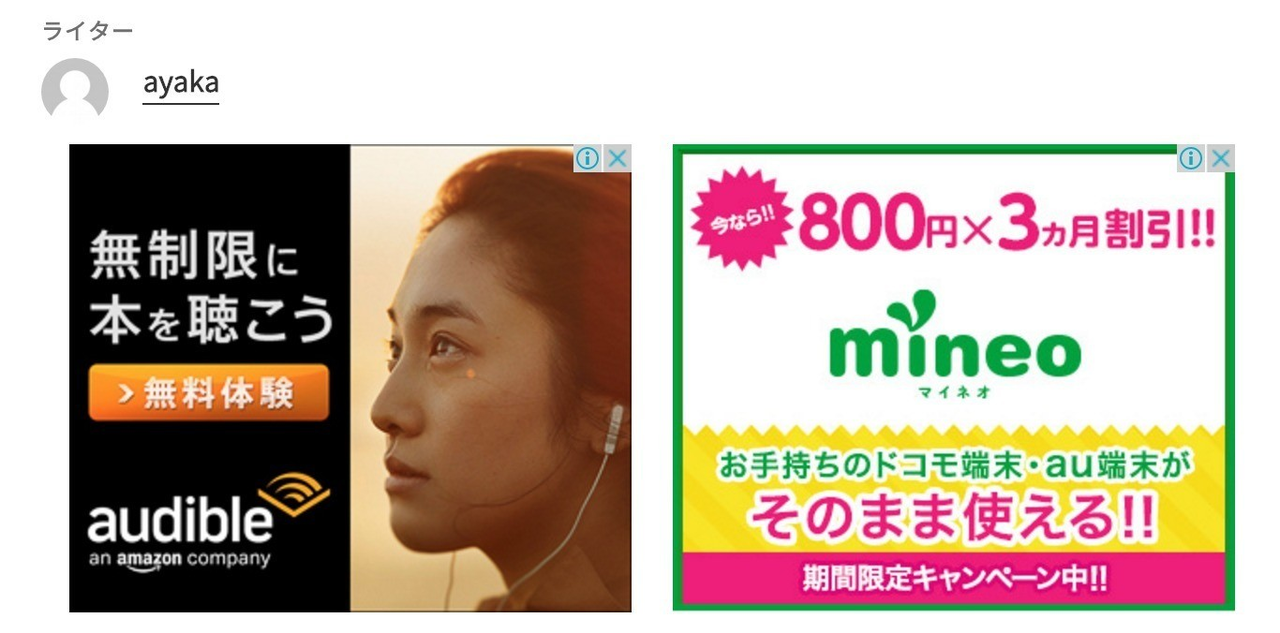

Google Adsense(バナー広告)

まず、もっともポピュラーな「Google Adsense」から紹介。

詳しく仕組みまで説明すると逆にわかりにくいので、

「Googleが発行する広告コードをブログに貼り付けると、アクセス数に応じて広告料がもらえる」

という程度で理解しておきましょう。「広告コードを貼り付けておく」だけで収入になるので、実に手軽です。

広告の形態としては、いわゆる「バナー広告」が主流です。よく見かけますよね、画像の広告です。こういうやつです。適当にひっぱってきました。これは2枚のバナー広告を並列で掲載しています。

ブログにアクセスしたユーザーがこれらの広告をクリックすると、サイト運営者に「1クリックあたり1円〜1,000円」くらいのお金が振り込まれます。

これは誤字ではありません。ほんとうに、1円〜1,000円くらいの「幅」があります。ここは、Adsenseを理解する上でのひとつのポイントですね。

というのも、Adsenseは、サイトの内容によって掲載される広告が変わるんです。

たとえばみなさんが、クレジットカードについてのブログを運営しているのなら、Adsenseは自動的に「金融」関連の広告を配信します。

たとえば「美容」についてのブログを書いているなら、やはりAdsenseは、「美容」に関係する広告を配信してくれます。

「金融」「美容」関係の広告はクリック単価が高く、1回のクリックで200円〜300円程度の収益になることもあります。

ゆえに、こういったテーマを扱うサイトは収益性が高く、読者数が少なくても、高収入を稼ぐことができます。

具体例でいうと「ノマド的節約術」というブログは、Adsenseで高収入を叩き出していると思われます。

「節約」というテーマのブログには、金融関係のAdsense広告がよく表示されます。ゆえに、高収益であることが想像できます。

ここは文句なしに「プロ野球選手クラス」のブロガーですので、Adsenseにかぎらず、よく研究しておくのをおすすめします。デザインもコンテンツもすばらしい品質です。

あくまで想像ですが……「ノマド的節約術」の場合、Adsenseだけで「1PV=1円」近い数字を達成しているのではないかと思われます。

つまり、100万回サイトが閲覧されたら、それだけで100万円です。

勝手にGoogleがお金を届けてくれるのです。すごい話ですよねぇ。

これに加えてアフィリエイト収益も狙えるので、実際の売上はさらに飛躍します。

ですが!

世の中はそんなに甘くなくて、雑多なテーマを扱う個人ブログの場合、Adsenseのコードを貼り付けたとしても、1回の閲覧は0.1円程度にしかなりません。

この場合は、100万回見られたとしても、10万円。だいぶ見劣りしますね。

かくいうぼくのブログもAdsenseの収益性はそのくらいでした。あんまり儲からないので、Adsenseはやめてしまいました。

追記)2018年からは「仮想通貨」をブログの主要テーマにした関係で、Adsenseを復活させました。以前よりも単価が上がった印象です。

とはいえ、10万ページビュー(PV:閲覧回数)のブログなら毎月1〜2万円の収入になるんです。そう考えると、なんだか夢がありませんか?

10万ページビューくらいなら、うまい人なら一ヶ月で到達します。うちの元アシスタント(23歳)なんかも、まったくの素人で、いまだに文章は下手ですが、スタートして3ヶ月くらいで10万ページビューに達してますね。

月間10万ページビューは、素人でも十分に狙える水準です。1年間、毎日コツコツと書いて、目指せ10万PV。

ブログを始めるなら、ひとつの目標として取り組んでみてください。(アメブロなどのアクセス解析は水増しされているので、Google Analyticsをご利用ください)

・アクセス解析ツール「Googleアナリティクス」とは。導入・設置方法を知ろう | 株式会社LIG

なお、Adsenseは誰でも使えるわけではなく、ある程度のサイト運営実績がないと、アカウント開設が拒否されます。2016年の中頃から、審査が厳しくなっています。

まずは記事を200本ほど蓄積して、Google先生から「ここはがんばってるブログだな」と思ってもらえるよう努力しましょう。うまくいけば2〜3ヶ月で通るはず。

具体的な申し込み方法などは、以下のサイトをご参考に。

AdSense へのお申し込み方法 – AdSense ヘルプ

AdSenseアカウントの申請手順 – ぼくらのアドセンスデイズ

Adsenseは便利だけど、リスキーで不自由。

……と、解説をしましたが、うちは2013〜2018年くらいの期間は、Adsenseを使っていませんでした。

というのも、Adsenseは利用のデメリットも多いんです。ずらっと箇条書きにしましょう。

- 収益性としてはそこまで高くない

- 何の気なしに運営していると、突然広告が停止される(規約が厳しく、基準もよく変わるので、悪気なく違反してしまいます)

- そもそもバナー広告なので、サイトのデザインに影響を与えてしまう

- 不正クリックなど、悪意ある攻撃に弱い(ぼくは1日10万回くらいクリックされて、2回ほど広告アカウントが停止されました。完全に泣き寝入りです……。)

- 突然の規約改定などもありえる

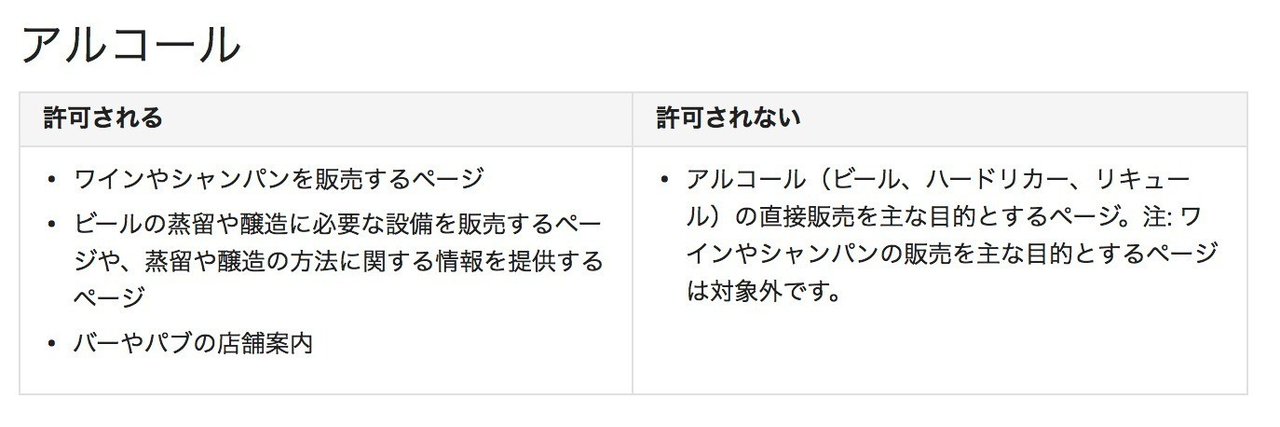

- アダルト(水着画像もグレー)、アルコール、タバコ販売など、規約上扱えないコンテンツがある

なんてところです。

一番は「突然のAdsense停止」で、軽く検索するだけでもブロガーの悲鳴が多数ヒットします。

広告停止はほんっとーに心臓に悪くて、「朝起きたらいきなりビジネスが破綻している」なんて状態になることもしばしば……。

何度冷や汗が出たことか……。

しかもGoogle先生、「どこが悪いのか」を正確に教えてくれないんです。

修正報告をしても「まだダメです」。

もう一度修正しても「まだダメです」。もちろん広告は引き続き停止中。

「ここか!?」と思って直してみると、ようやくOK。

「最初から教えてくれよ!!」と泣きたくなります。

思い出して泣きたくなってきたレベル…うぅ、もうAdsenseは使いたくありません。

余談ですが、Adsenseには「ワインはよくて、他はダメ」という日本人的には謎のポリシーがあります。

ここらへんも曖昧ですが、おそらく「日本酒やビールのレビューを書いて、記事中にアフィリエイトリンクを差し込む」とAdsenseが止まります。

禁止コンテンツについては公式ページにまとまっているので、Adsenseを使うならぜひともご一読を。まぁ、読んでも曖昧でよくわからないところが多いんですが……。

規約違反については適用基準がゆるくて、「他のサイトでは問題ないコンテンツ、掲載方法」だとしても、突然停止を食らうことがあります。「なんでうちだけ!?」と叫びたくなることも……。

たとえば、「アダルトコンテンツとはいえないけど、女性が水着を着ている画像」みたいなのはリスキーです。

わずかでも「血」や「肉」が見えている場合も、広告止められる可能性あり。

ちなみに「鹿肉の解体」はAdsense的にNGでしたw

というわけで、よほど収益性が高い場合を除いて、Google Adsenseは「最初はいいけど、長期的にはやめたい」収益手段といえます。

というのも、1PV=0.1〜0.2円くらいなら、他の方法でなんとかなっちゃうんです。ビジネスセンスがあるなら、「脱Adsense」は簡単ですから。

ゆえに、最近はAdsenseをはじめから利用しないメディアも増えています。Adsenseは便利ですが、あくまでオプション程度に考えておくのがよいでしょう。

Adsenseの効果的な配置方法について。

Adsenseはどのように設置するかで、かなり売上が変わります。

しばらくAdsense触ってないので説得力がそんなにないんですが、一般的にはこのような話が語られています。

・ファーストビュー(最初に表示される画面)に多く表示する

・「記事中」に差し込む

・「記事タイトルの下」に差し込む

・「記事本文の直後」に差し込む

・バナーサイズは大きければ大きいほど収益性がいい

・サイドバーよりも、本文カラムの方がクリック率が高い

ただ、タイトル下や記事中のAdsenseは、ユーザー体験を悪化させるので、一概におすすめはできません。

収益を取るか、読者の体験を取るか、難しいラインです。各人の考え方でやっていきましょう。ぼくは記事タイトル下にどどーんと広告を入れちゃってます。お金は大事ですから。

貼り付け方に関しては、現役のブロガーたちが参考になります。たとえば「gori.me」は、本記事執筆時点では「タイトル下」「サイドバー」「記事下」などに集中的に入れてますね。このやり方は収益性がいいのでしょう。

なお、Adsenseのバナー掲載数は原則的に「3つ」まででしたが、2016年に上限が撤廃されました。

一般的には広告を増やせば収益も増えるんですが、それはそれで、サイトごちゃごちゃしてしまうんですよねぇ……。

Adsenseのようなバナー広告は、「サイトデザインをどこまで犠牲にするか」という問題とのせめぎあいなのです。

なお、うちのブログはデザイン重視なので、完全にバナー広告は撤廃しました。すっきりしてていいでしょう?

Amazon、楽天の「アフィリエイト」

Google Adsenseの次にポピュラーなのが、物販サイトのアフィリエイト。「Amazon」が最大手、次点で「楽天」という感じですね。

うちはAmazonのアフィリエイトを愛用してまして、月商20〜50万円くらい稼いでいます。主要な収益源のひとつですね。

「そもそもアフィリエイトってなに?」という声が聞こえてくるので、こちらも説明します。

アフィリエイトとは、

「自分のブログから、第三者の商品・サービスが売れたときに、報酬がもらえる」

仕組みです。

たとえば、うちのサイトで「1,000円の電子書籍」が「100冊」売れたら、紹介料が「8,000円」くらいもらえます。

10冊なら800円、1冊なら80円です。

「売れた分だけ」報酬が振り込まれるのがポイントです。

アフィリエイトについては動画でも解説しているので、流し聞きでどうぞ。

実際の記事例でいうと、「[随時更新] 一巻で完結する面白い漫画まとめ」という記事は、年間数十万円の収益をもたらしています。この記事から、大量のマンガが売れているわけですね。

Amazon、楽天は商品点数が多いため、ブログ記事のなかで、気軽に商品を紹介することができます。

うちも書籍を中心に、家電、キャンプ用品、アパレル製品、旅行プランなど幅広い商品を記事中で紹介しております。

物販系アフィリエイトに取り組むメリットは多く、

・Adsenseに比べると、アカウントが停止されることが少ない

・スマホからの閲覧でも、収益性は基本的に変わらない

・商品在庫を持つわけではないので、大きなリスクがない

・能力次第では、ページビューが少なくても売上が伸ばせる。上手い人はほんっとーに上手い!

なんてところです。

総じていうと、ブログで稼ぎたいなら、アフィリエイトをやらない理由はありません。

特に、Amazonを始めとする物販のアフィリエイトは、意外とストック収入になってくれます。

1本の記事が、数年に渡ってお金を稼ぎ続けてくれることは「よくある」んですよ。ある意味「不労所得」です。

たとえば、うちのブログは「鉄フライパン」が年間100本くらい売れてます。下手な金物屋よりフライパン売ってますね。

なぜかというと、下記の記事が検索でよく読まれているんです。

意外と知らない「焦げ付かない鍋・フライパン(テフロン加工)」の有害性

妻が熱心に調べていたので、さまざまな情報をブログにまとめただけの記事です。いわゆる「キュレーション」ですね。

しかも、この記事は鉄フライパンを買う前にアップしてます。商品レビューですらありません。

でも、検索エンジンでなぜか上位なんです。

「テフロンの有害性」を調べると、うちのブログに来てくれて、そこから鉄フライパンが売れている、という動線になっている、ということです。

日用品とかは案外売れるんで、自分が愛用している商品などがあれば、ぜひとも熱いレビューを書くべきです。

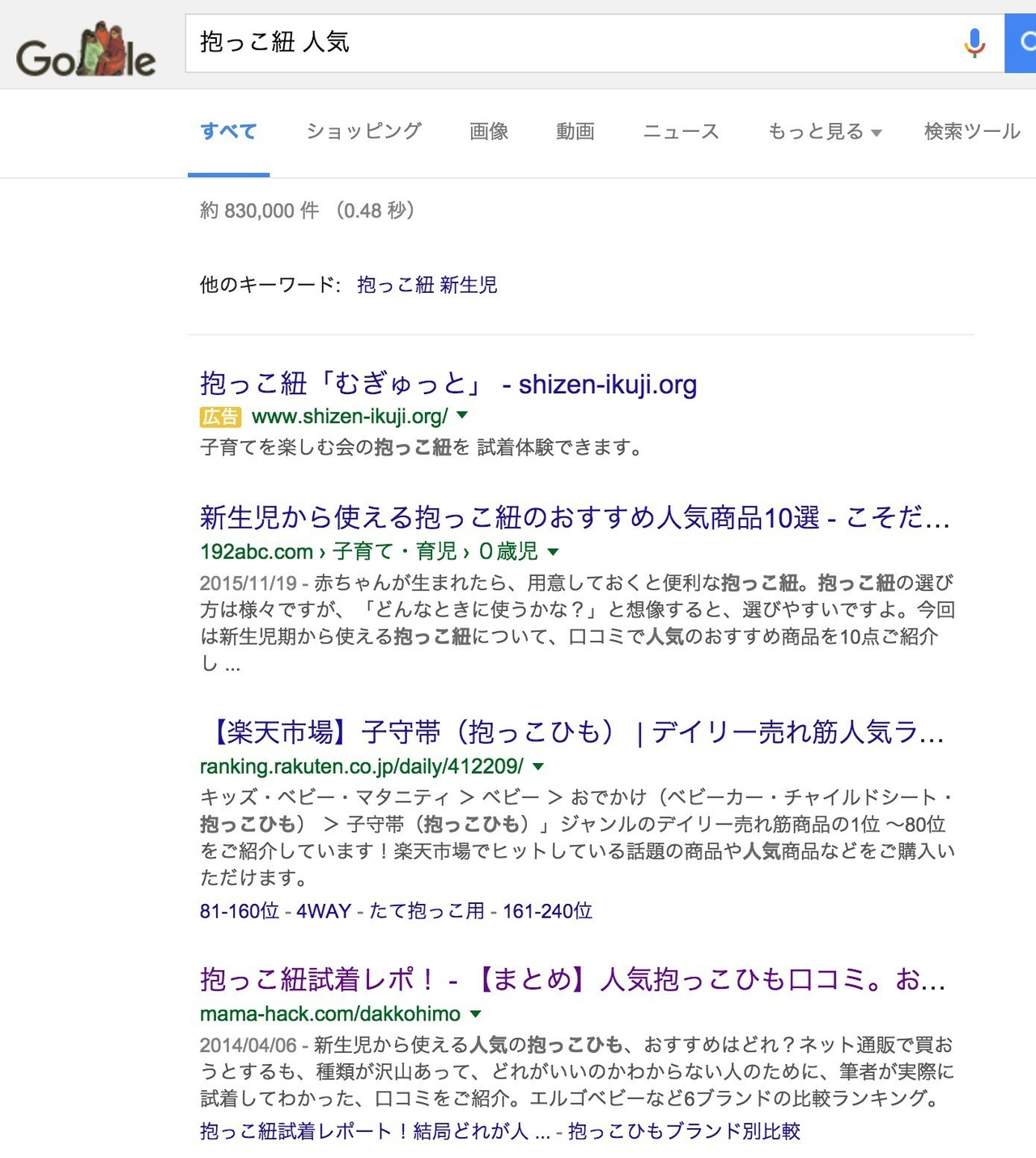

先日、「抱っこ紐」で調べたら、「ままはっく」のすさまじいまとめ記事が出てきて吹きました。

……これも儲かってるでしょうねぇ。ここまで本格的にまとめるのは難易度高いですが、挑戦できる人はぜひ。

「Amazonアフィリエイトだけで飯を食っている」サイトもありまして、代表格がKindle本を紹介するメディア「きんどう」。

電子書籍に特化したブログメディアはまだポテンシャルがあると思っています。うちも継続的に強化中です。Amazonだけで年商1,000万は、決して無理ではないラインです。依存は怖いですが…。

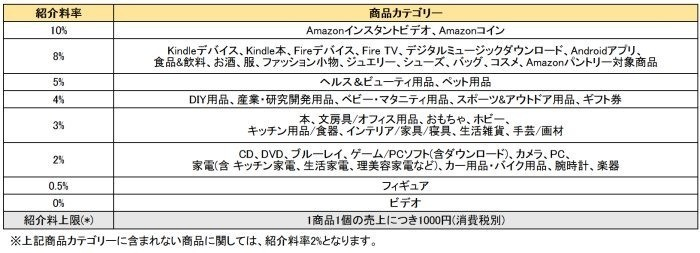

Amazon、楽天のアフィリエイトは商品によって紹介料率が変わるので、ここも押さえておきましょう。

紹介料率は基本的に「下がることはあっても、上がることはない」ので、突然の料率変更にビビらないようにしましょう。

電子書籍とかも、今は「8%」で稼ぎやすいんですが、そのうち「5%」になるんだろうなぁ……。

Amazonに依存するのは、これが怖いんです。突然の料率変更で、ビジネスが崩壊した例も見たことがあります……。

動画でもがっつり解説しているので、合わせてどうぞ!

とりあえずリンクを踏ませよう。

Amazonや楽天のアフィリエイトを攻略する上でポイントになるのが「クッキー」という概念。

これらのアフィリエイトサービスを利用してみるとわかるんですが、「自分が紹介していない商品」もけっこうな割合で売れていたりするんです。

うちのサイトのアフィリエイト売上も、直接的に紹介はしていない商品が、全体の3割程度を占めていたりします。

なぜこのような状況になるかというと、アフィリエイトサービスには「クッキー」という概念があるからです。

これは具体的に何を意味するかというと、「自分のアフィリエイトコードを踏んだ読者が、Amazonや楽天で一定期間以内に商品を購入した場合、それは自分が紹介した客だとみなされ、売上に算入される」という程度の話です。

たとえばぼくが「進撃の巨人 第20巻」をブログで紹介したとして、読者がそれを購入してくれたとします。そして、読者が「あ、21巻も出てるからこっちも買っておこう」とポチッとしてくれると、21巻の販売分の収益も、ぼくのアカウントに算入されます。

加えていうと、「ついでにワンピースの最新刊と、イヤフォンも買っておこう」という行動をとってくれると、それらの商品の利益もぼくのアカウントに算入されます。

クッキーには保持時間があり、Amazonは「24時間以内」、楽天は「30日以内」となっています。

つまり、ぼくのリンクを踏んだ読者が、24時間以内に商品を購入した場合、それがどんな商品であれ、ぼくに紹介料が振り込まれるということです。

楽天はさらにこの期間が長く、「30日の間に買ってくれたら、自分の利益になる」という仕組みになっています。楽天のアフィリエイト紹介料率が低いのは、そういう背景もあるのでしょう。

というわけで、Amazonや楽天のアフィリエイトの攻略法としては、「とりあえずアフィリエイトコードが含まれたリンクを踏ませる」という考え方が、地味に有効です。

Amazon、楽天アフィリエイトの攻略法。

初級者・中級者の皆様向けに、物販系アフィリエイトの攻略ポイントをざっとまとめると……。

1. 好きな商品ジャンルについて、「随時更新のカタログ」を作るように記事を書くと、検索エンジンで上位表示されやすく、売れやすい。

2. 固定読者が多い場合は「セール紹介」が効く。

3. しばしば行われるAmazonアソシエイトの「キャンペーン」をチェックし、全力で乗っかる。

なんてところを意識すると、比較的売上が立ちやすいです。

まず、「カタログ戦略」について。これは実際の記事をサンプルにするのがいいでしょうね。

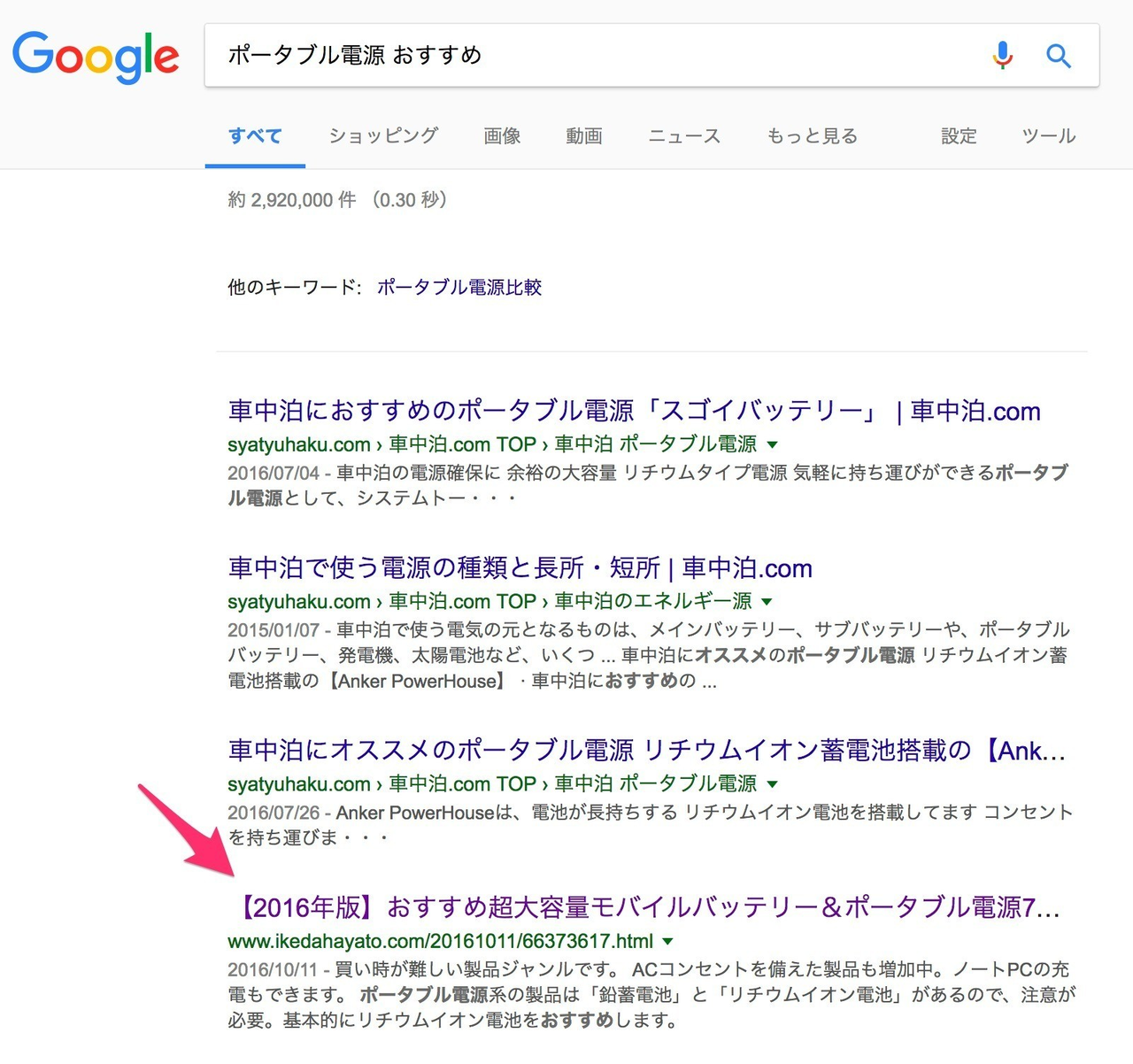

たとえば、ぼくのブログは、地味に「ポータブル電源 おすすめ」「大容量バッテリー おすすめ」というワードで3〜5位くらいを取っています。

ここで表示されている記事は、まさに「カタログ」です。ぼくは個人的に変な趣味を持っており、バッテリーが大好きなんですよ。暇なときはAmazonで「新しいバッテリー出てないかな〜」とチェックしているんです。

大容量バッテリーって、3ヶ月に一回くらいのペースで、「これは!」という商品が出てくるんですね。そのたびにこの記事に追記し、情報を最新に保つようにしています。

バッテリーはそうでもないのですが、ポータブル電源は単価が高く、1台売れると1,000円の報酬となります。

月に15台は売れているので、このカタログ記事のおかげで、年間20万円くらい稼げている計算です。バッテリーの分も合わせると25万円くらいになるはず……。

カタログ戦略のポイントは「自分が好きな商品ジャンルを狙う」ことです。好きじゃないと更新が続かないので、順位も自然に落ちていきます。

「とにかく大好きで、いつも新商品をチェックしている」というジャンルの商品があれば、それはぜひともブログ記事にすべきですね。

続いて使えるのが「セール紹介」という技。

これはもうそのまま、Amazonや楽天で行われるセールをブログで紹介して、そこから収益を狙うという考え方です。

やはり、セールの情報ってクリックされやすいんですよ。「Amazonで電子書籍がたくさん安くなってるので、ぜひチェックしてみてください!」という文言を見たら、読書好きの人は高い確率でクリックしますよね。

読者がすでにたくさん付いている場合は、セール紹介はかなり売上に貢献してくれます。うちは主に電子書籍のセールを紹介していますが、これだけで年間で200万円くらいは稼げているはず。

カタログ戦略と同様に、これもやっぱり「自分が好きな商品ジャンル」を扱うべきですね。

安くなっているからなんでも紹介する……というスタンスだと、読者も付いてきてくれません。

あなたが本気で「これおすすめですよ!今だけ安いんでぜひ買ってください!」と思えるものだけ、紹介するようにしましょう。

最後に言及したいのが、Amazonのキャンペーン。これ見落としている人がすごく多いのですが、割りと売上に影響します。

何かというと、Amazonはしばしばアフィリエイター向けにキャンペーンを打つんです。キャンペーンの情報は、Amazonアソシエイトのトップページ(プログラムニュース)から確認できます。

プライムの無料体験が一件発生すると、通常は「500円」の報酬がもらえるのですが、キャンペーン期間中はなんと「3,000円」になっていたんですよ。

実に6倍!これで荒稼ぎしたブロガーは多いはず。うちは5〜6万円のプラスという感じでした。

初級者の方には、まずは「カタログ」の制作をおすすめします。あなたの情熱を一つの記事にぶち込みましょう。上位が取れれば、ぐっと売上が増えるはずです。

A8.net、アクセストレード、バリューコマースなど、「ASP」を使ったアフィリエイト

ブロガーの世界では、Amazon&楽天を使った物販系アフィリエイトがもっともポピュラーです。

が、もうちょっと深堀りすると、より幅広い案件が掲載されている「ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)」が多数存在します。

うちは「A8.net」と「アクセストレード」が主力で、運がいい月は、この2つのASPだけで300万円近い売上を確保できています。

これらのASPには、Amazonや楽天にはない商品・サービスが掲載されているんです。それが、こうしたASPを使う理由ですね。

具体的には、

・ウェブサービスの会員登録

・クレジットカードの発行

・エステサロンの来店

・婚活パーティへの申し込み

・FX、銀行口座の開設

・自動車買取の見積もり

などなど、多様な案件が掲載されています。

たとえば「婚活サービスを実際に利用して、そのレポート記事を書く。記事中にアフィリエイトリンクを仕込んで、登録の発生を狙う」なんてアプローチで、お金を稼ぎます。

ASPのアフィリエイトには単価が高いものも多く、うちのサイトも「1人送客すると3万円もらえる」なんて高報酬の案件を利用しています。件数は多くありませんが、月に3〜5件程度は確定していますね。

勘のいい方はお気付きのとおり、ASPのアフィリエイトをうまく使うと「月間5,000PVしかないけど、月商50万円」みたいなブログが作れます。

これ、別に珍しい話ではありません。ちゃんとやれば、実現できます。ここら辺は「ブロガー」というよりは、「アフィリエイター」の方の領分ですね。彼らのノウハウを吸収して、ブログに応用すると収益性が高まります。

「アフィリエイターとブロガーの違い」については、明確な定義があるわけではないのですが、言語化するとこんな感じ。

——-

アフィリエイター:検索エンジンからの集客(SEO&広告)が主眼。紹介案件に応じて数多くのサイトを制作し、月間100サイト以上作る人も珍しくない(サイトを量産するためのツールなんかもあります)。

運営者は匿名で、記事を自分で書かず「外注」する人も多い。レビューブログ形式、ランキング形式、比較サイト形式など、幅広い「型」がある。

「比較.com」のような、上場するレベルのアフィリエイトサイトも存在。総じて言えるのは「収益」が目的であり、「自己表現」のために運営されているサイトではない。

【サイト例】

・「クレジットカードの読み物」

・「脱毛口コミ!全部実際行ってみた本音のおすすめランキング」

・「【株の知識ゼロ】バカが考えた株の漫画」

——-

ブロガー:検索に加えて、ソーシャル(ツイッター、フェイスブックなど)からの流入がある。

お金にならない身辺雑記やオピニオン、エッセイなども執筆。複数サイトを運営することは稀で、ひとつのブログにコンテンツを蓄積し、サイトパワーをつけていく。

本名&顔を出している人も多く、自分の知名度を高めるために活用される。収益と同時に、自己表現を追い求める人が多い。

——-

アフィリエイトサイトの運営については、多くのプレーヤーが手記を残してくれています。おすすめリンクも掲載しておきますね。

読んでいただけると、ブログとはまた違う世界であることが、よくわかるかと。

・酵素ドリンクのアフィリサイトで月10万円を稼げるようになった話。酵素ドリンク奮闘記Vol.05【最終章】

・サイト公開から50日後の検索順位・売上と影響を受けた傑士たちのサイト紹介

事例で学ぶ、ブログアフィリエイトの稼ぎ方。

ブロガーはどのようにしてアフィリエイトを攻めればいいか。

実際にぼくが稼いでいた記事を、サンプルとして提供しましょう。

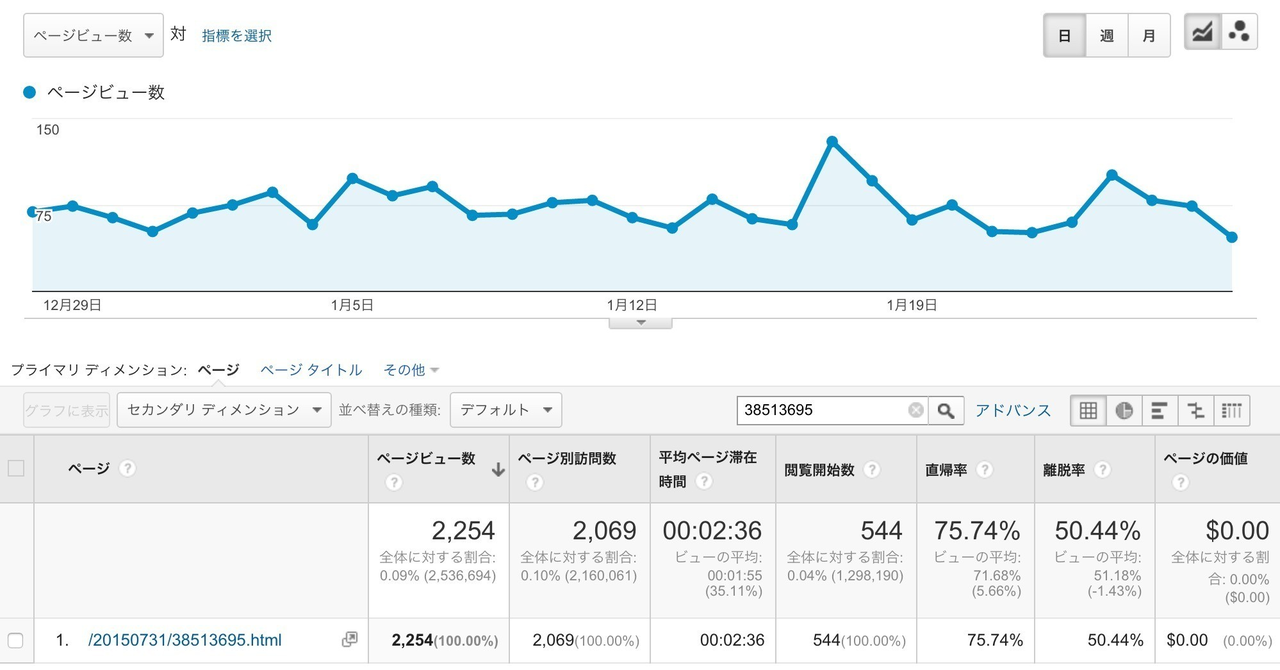

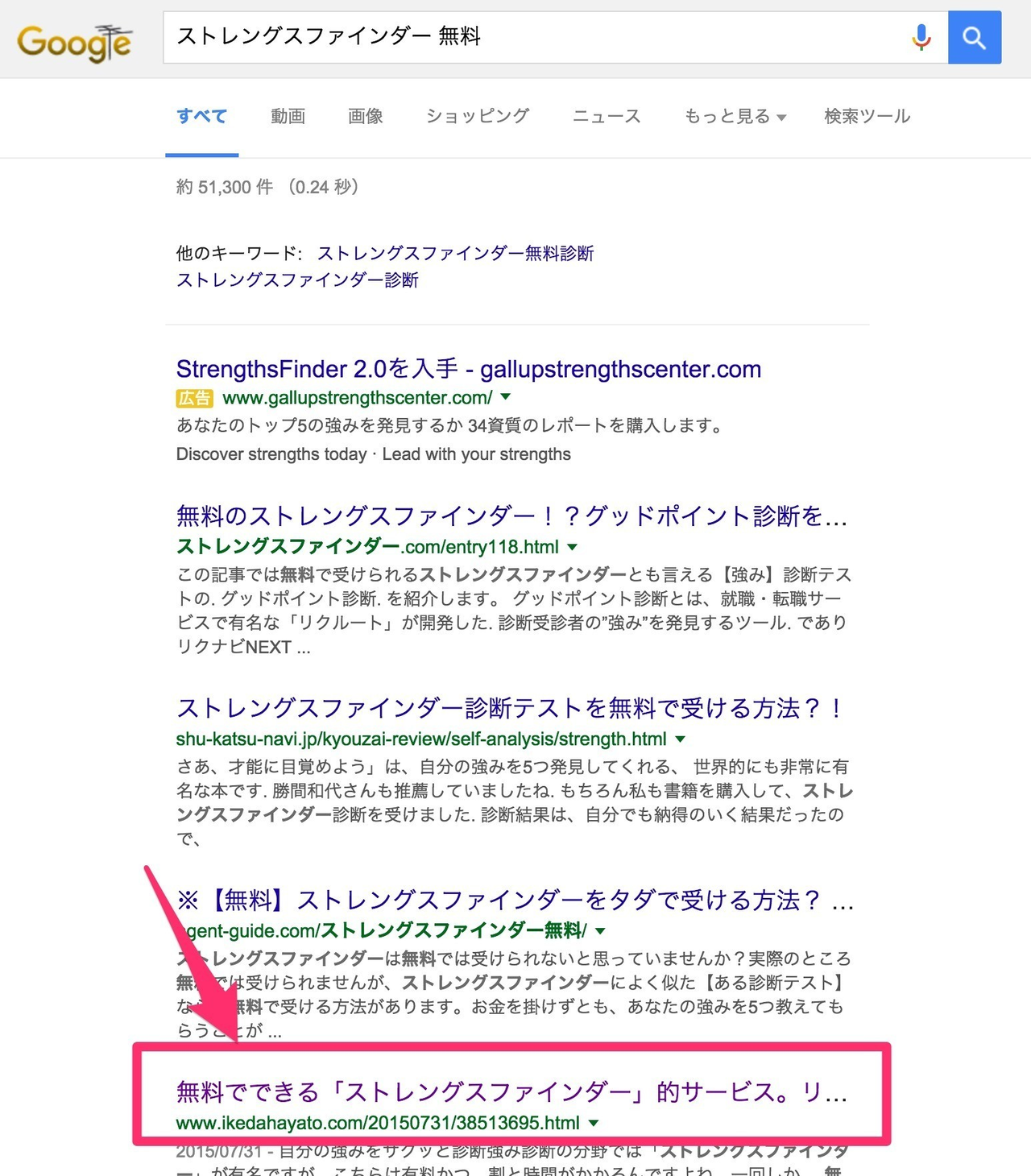

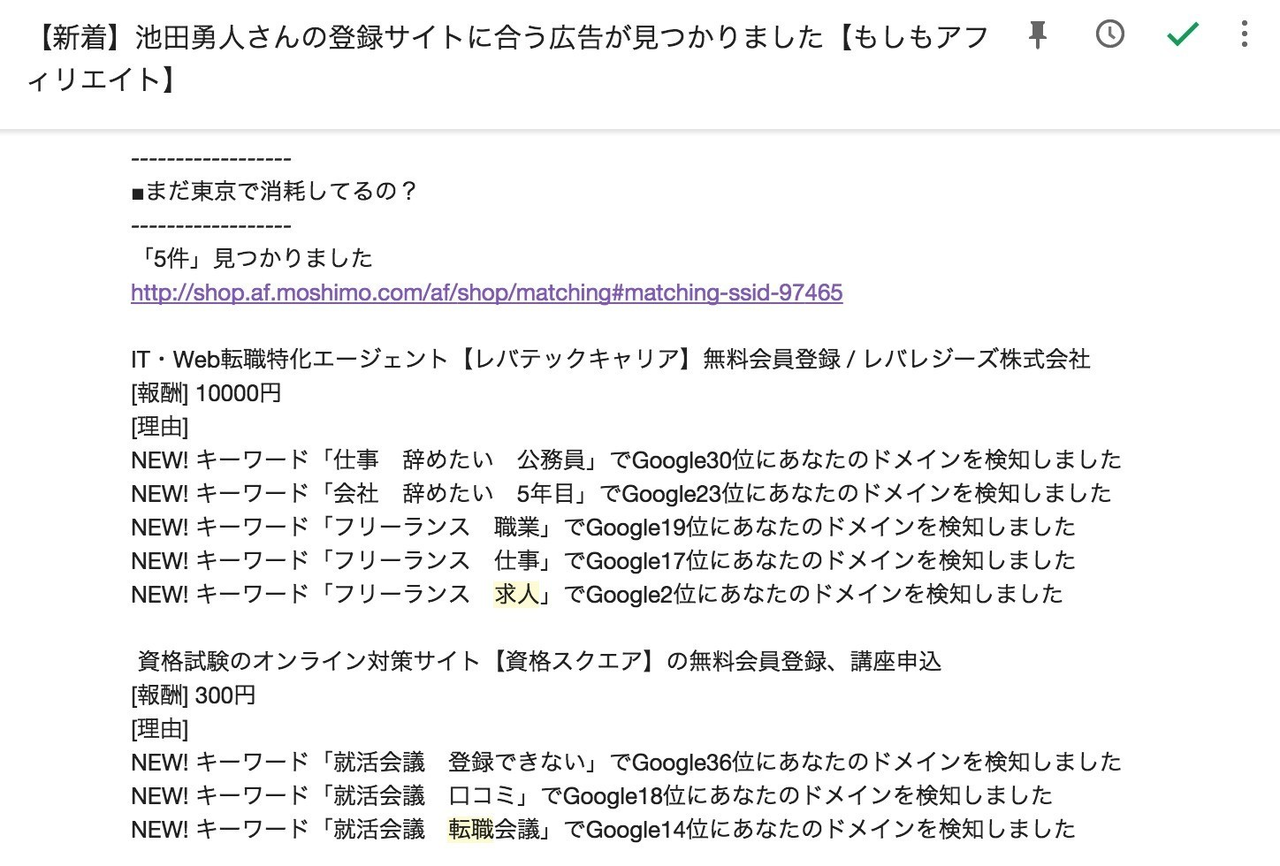

まずは「無料でできる「ストレングスファインダー」的サービス。リクナビネクスト「グッドポイント診断」をやってみた」という記事(閲覧PASS:ikehaya)。

記事を見てもらえばわかりますが、「リクナビネクスト」へのアフィリエイトリンクが仕込んであります。この記事だけで、毎月20〜25万円ほど稼げています。ぶっちゃけ、この記事はうちの稼ぎ頭です。

記事への流入経路としては、「記事下」を利用しています。ここ重要なテクニックです。

ぼくのブログ、記事の下にズラズラとリンクが掲載されているんです。このなかに、上の記事へのリンクを仕込んでいるんですよ。

で、この記事下リンクから、毎日50〜100件程度のアクセスが発生しています。

月間2,000人が訪れて、そのうち5%が登録したなら、発生数は100件。成果確定あたりの単価が2,000円なら、それだけで20万円です。

もちろん、検索エンジンからのアクセスも流れてきます。たとえば「無料 ストレングスファインダー」で検索すると、4位にきてますね。でも、うちはあんまり検索は強くないです。

その気になれば、ツイッターやフェイスブックで拡散することもできます。あんまりやるとしつこいので避けてますが……。

ぼくくらい(フォロワー数7万人)になると、一回のツイートで300PVは上乗せできるので、それだけで5,000円くらいにはなりそうです。 1ツイートで5,000円、なかなかいい商売です。

従来のアフィリエイターの方々は、集客手段のほとんどを「検索エンジン」に頼っています。それが悪いというわけではありませんが、依存してしまうのはちょっと怖い。

ぼくらブロガーが強いのは、検索エンジンだけではなく、「他の記事から」「SNSから」も、アクセスを流せる点にあります。

個人の顔が見えることで「あの人が進めているなら、買ってみよう」という具合に、商品自体も売れやすくなるでしょうしね。

記事下の「人気記事セレクション」にある記事は、基本的に収益性がいいものばかりです。転職系のアフィリエイト案件ばかりですが、やり方自体は参考になると思いますので、うちのブログから覗いてみてください。

基本的には「収益性のいい案件を見つけて、記事を書いて、サイト内外からリンクを張る」というシンプルな発想です。

まずはASPに登録して、自分のサイトにあった案件を見つけてください。で、「アフィリエイトリンクを仕込んだ記事」を、「100本」くらい作ってください。そのくらいやらないと、多分稼げるようになりません。

他のブロガーの書き方を参考にするのも大切です。「らふらく^^」「ままはっく」あたりをじっくり読むと、参考になるはず。

特に「どのアフィリエイト案件がよく使われているか」は、チェックする価値ありですね。ぼくは舐めるようにチェックしています……ふふふ。

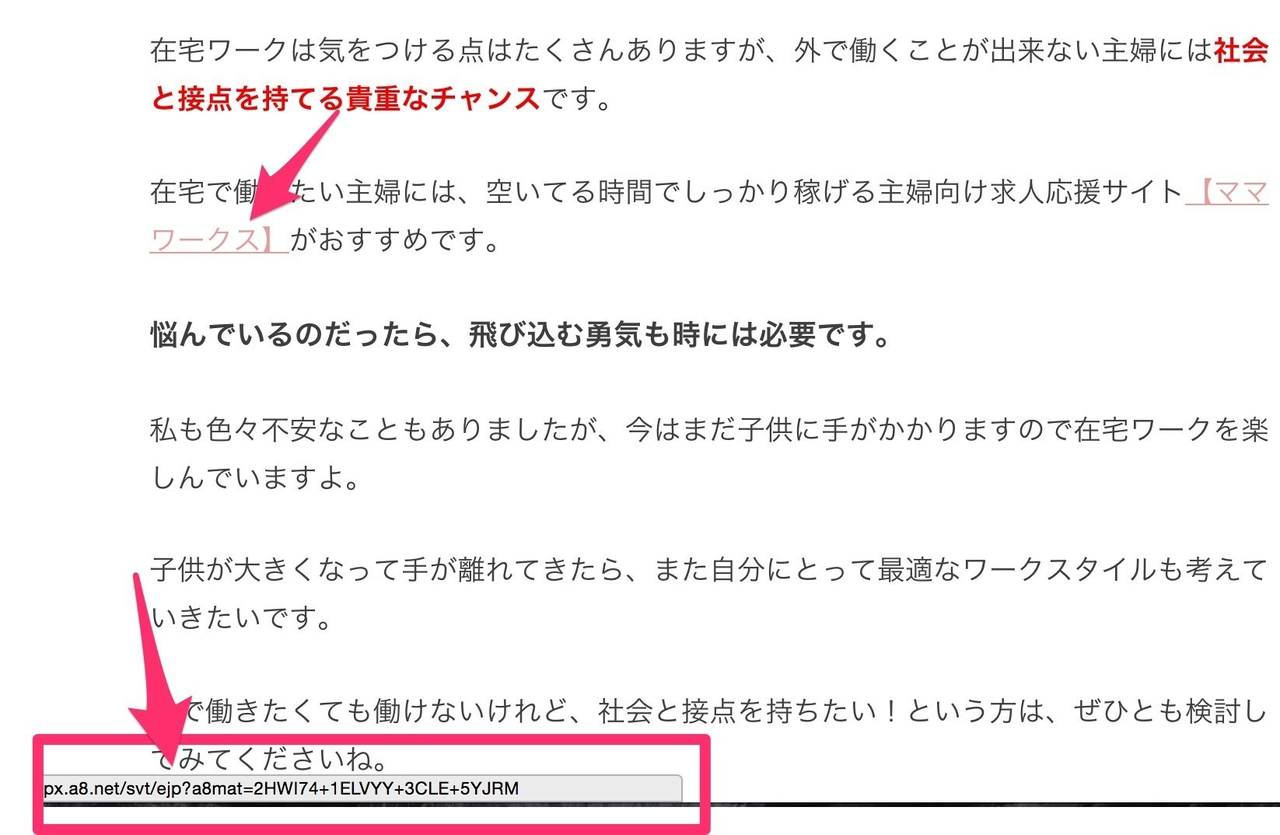

その人が扱っているアフィリエイト案件は「リンク先URL」を見ればわかります。

たとえばこの記事。【ママワークス】というリンクにマウスを当てると、「px.a8.net/〜〜」というURLが表示されるんですが、これはA8.netのアフィリエイトになってますね。

アフィリエイト案件は日々新しいものが追加されているので、できるだけ頻繁に新着案件をチェックすることが大切です。

ぼくは誇張ではなく、毎日必ず「A8」「アクセストレード」「バリューコマース」の新着をチェックしています。

バリューコマースはあんまり新着案件増えないんですが、それでも毎日見ています。もはや趣味ですね。

アフィリエイト案件のなかには、「予算」が設定されているものも多いです。予算消化で案件自体が消えてしまったり、条件が変わって稼ぎにくくなったりすることもあるので、良さそうなものを見つけたらサクッと飛びつくようにしましょう。

なお、市場には多様なASPが存在しており、他にも大手だと「バリューコマース」「moba8」「もしも」、アプリ中心の「Smart-C」なんかがありますね。情報商材とかになると、もっと幅広くあるみたいなので、興味がある方は漁ってみてください。

ちなみに「もしも」は自分のサイトに合った広告を教えてくれるので、これすごい助かります。もしもの案件は使ってないんですが、このサービスは使ってます。もしもさん、すみません……。

特別単価をゲットしよう。

アフィリエイトを語る上で外せないのが「特別単価」、通称「特単」の話。

アフィリエイトの世界は、「1%のトップ層が稼ぎまくり、その他99%は大して稼げていない」なんて感じになっています。

「参入障壁が低い割に、稼げるようになるまでに時間がかかる」ので、入り口のあたりで死屍累々になっているのでしょう。

広告主目線でものすごく意地悪くいえば、「99%の底辺」が商品を紹介するより、「1%のトップ」が記事を書いてくれたほうが、インパクトが大きいのです。少数に発注するかたちなら、成果やコンテンツの管理もラクになりますしね。

ASPも広告主もそれをよく理解しているので、トップ1%の人には特別な報酬を提示することがあります。

案件にもよりますが、通常の単価の2〜4倍くらいでしょうかね。大きく収益性が改善するので、本気でアフィリエイターとしてやっていくなら「特単ゲット」は最優先事項です。

かくいうぼくも、求人系の案件の一部は「特単」で契約しています。以前の単価にはもう戻れませんね……。

気になる「特別単価をもらうための条件」は……通常単価で、しっかりと収益を上げることです。